千葉県南房総市の道の駅「三芳村 鄙(ひな)の里」が2024年5月30日、「残念なお知らせ」をXでアナウンスし、悲しみの声が広がっている。

食品衛生法の改正に伴い、6月以降に漬物を販売する際には営業許可を取得する必要があるためだ。

「漬物製造業の営業許可を取得していない方々の漬物の販売が終了となります」

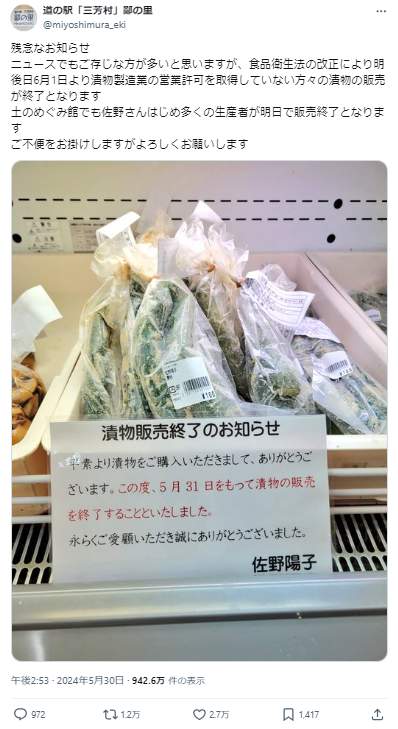

鄙の里は30日、「ニュースでもご存じな方が多いと思いますが、食品衛生法の改正により明後日6月1日より漬物製造業の営業許可を取得していない方々の漬物の販売が終了となります」として漬物売り場の写真を公開した。

写真には、手作りのぬか漬けが盛られたカゴの前に、36年にわたって漬物を製造・販売してきたという女性からの「漬物販売終了のお知らせ 平素より漬物をご購入いただきまして、ありがとうございます。この度、5月31日をもって漬物の販売を終了することといたしました。永らくご愛顧いただき誠にありがとうございました」とのメッセージが添えられている。

鄙の里の「多くの生産者が明日で販売終了となります」との報告には、「何とかならないのでしょうか。長年のご贔屓さんもいらっしゃるでしょうに」「道の駅でこういうのを買うのが楽しみでした。本当に残念、そして悔しいです」など惜しむ声が多く寄せられている。

手作り漬物の製造・販売にあたっては、基本的に各地の条例に基づく届出制をとっていた。しかし、18年に食品衛生法が改正され、継続するには保健所の営業許可を取得しなければならなくなった。21年6月から3年間の経過措置が取られたが、24年5月31日をもってその期限を迎える。

「高齢化もあり営業許可を取らないで漬物販売を終了する方が多数」

「3年の猶予期間があったのに」といった指摘もあるが、営業許可を得るためには、国際的な衛生管理のガイドライン「HACCP(ハサップ)」に基づいた管理が必要となる。

具体的な基準によると、住宅と分離した十分な広さ・明るさを有する加工施設を設けること、自動・レバー式・足踏み式などの手指を使わない流水式手洗い設備を備えること、床・内壁・天井が清掃・洗浄・消毒できる素材・構造であること、温度計を有する冷蔵・冷凍設備を備えることなどが求められる。

道の駅などで販売されている漬物の多くは家庭で製造されており、こうした基準を満たすためには100万円以上の設備投資が必要となる場合もある。採算が合わず、漬物の製造・販売を断念する人もいる。

鄙の里には、農産物直売所の「土のめぐみ館」が併設されており、ブログでも漬物の製造・販売に関する記事を掲載している。

「土のめぐみ館にも自宅で作った梅干しや漬物を販売してくれた生産者がいましたが、高齢化もあり営業許可を取らないで漬物販売を終了する方が多数いらっしゃいます。今まで多くの方に三芳のかーちゃんの作る漬物を食べてくれてありがとうございました」(5月30日の投稿より)

一方で、鄙の里でも許可を取得して漬物の製造・販売を続ける人もいるという。大根の漬物や梅干し、なめみそなどの写真を添え「これからも漬物を販売してくれます」と伝えた。

販売の続行を模索する人も。旧三芳村の名産品「みよし漬け」を製造・販売する「こーする会」は法改正に伴い販売を一時休止するものの、形を探りながら「みよし漬けを残す方向で動いています」としている。