急な病気やけがで救急車を呼ぶべきか迷ったときの電話相談窓口「♯7119」について、長崎県が8月1日から運用開始を予定していることが5月28日までに分かった。看護師らの相談員が緊急性の有無などを判断。全21市町との共同事業で24時間対応する。全国では25都府県・4地域で実施しており、九州では福岡、熊本両県が導入済み。

「♯7119」は、2021年度から国が自治体に運営費の半額を支援し、開設を推進している。救急車や医療機関の適正利用を図る狙いがある。県や市町が導入を前提に22年度から協議していた。県主体で運用し、費用は県と市町が半額ずつ負担。21市町は人口数に応じた額となる。委託する民間事業者は選定中。

電話をかけると、コールセンターに常駐する看護師などが対応。救急搬送の必要性や応急手当ての助言をする。医師1人も常駐またはすぐ対応できるよう待機する。県消防保安室は、他自治体の状況から年間2万件の相談を想定。特に救急医療機関が少ない離島地域で、病院の負担軽減も見込む。

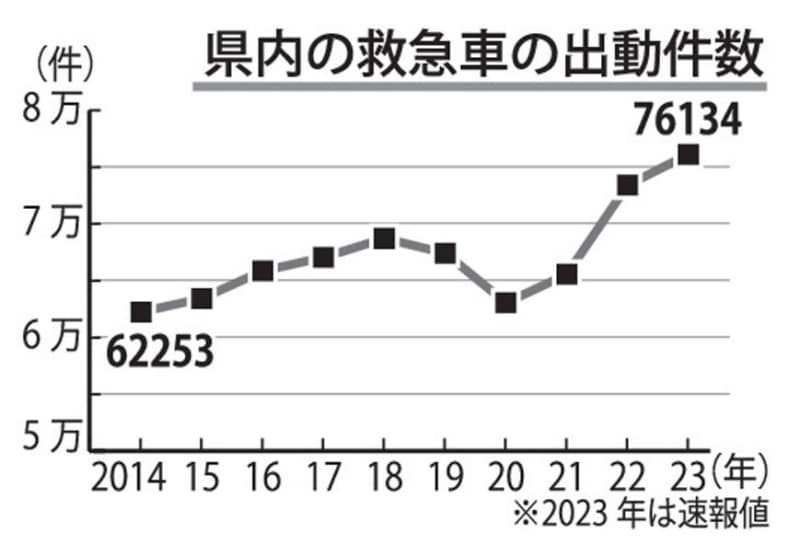

救急車の出動件数は全国と同様に本県でも増加傾向。23年の出動件数(速報値)は約7万6千件で、そのうち本人の拒否や軽傷などの理由で搬送されなかったケースが1万件程度あった。