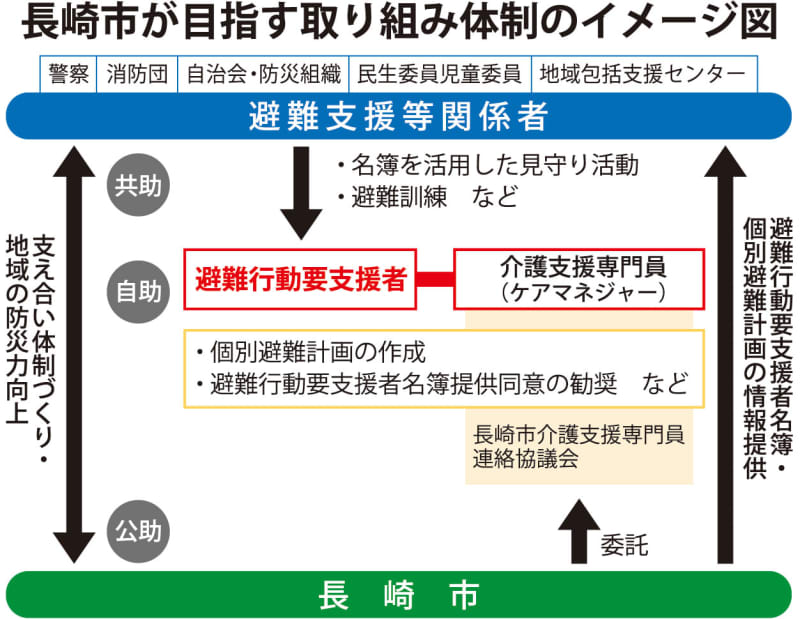

災害時に自力で避難することが難しい避難行動要支援者の個別避難計画。長崎市は、介護支援専門員(ケアマネジャー)らと連携して作成を進めている。橋渡し役の市介護支援専門員連絡協議会と委託契約を結び4年目だが、県内市町で数少ない取り組み。日頃の信頼関係があるため、避難行動要支援者に関する情報を民生委員ら支援者に提供する同意を9割超から得るなど成果を上げている。

ケアマネジャーは介護保険サービスを利用する際に必要なプランの作成や、サービス事業者との調整を担う福祉専門職。月1回以上、利用者宅を訪れ、平時から心身の状態や生活実態を把握する。2024年5月末時点で県に登録する有資格者は1万723人。うち457人が同協議会に属し、研修などを実施している。

東日本大震災後の13年、災害対策基本法で高齢者や障害者らの名簿作成を自治体に義務付けた。21年には、避難場所や方法などを記載した個別避難計画の作成を努力義務とした。

市が同協議会と協力し、在宅高齢者の計画作成を始めたのはこの年から。市は1982年の長崎大水害を踏まえ、他自治体に先駆け国のモデル事業に手を挙げた。同協議会への委託業務は個別避難計画の作成、支援者に避難行動要支援者の名簿を提供する同意勧奨など。ケアマネジャーは訪問時、避難時に必要な配慮や避難生活上の留意点などを聞き取り、かかりつけ医の連絡先などを書いた「安心カード」入りの専用容器に避難計画も加えるよう勧める。

作成対象者は要介護2以上の独居または高齢者のみの世帯。世帯状況不明者も含めると、2022年度末時点で計約5200人。このうち同協議会は実態調査を経て、要介護度が高い順に21年度104件、22年度231件、23年度395件の計730件を作成。このうち9割超が支援者らへの情報提供に同意し、25年度までに作成を完了する見通し。

市高齢者すこやか支援課の担当者は「同意を得ることが大きなハードルだが、ケアマネジャーは日頃から利用者の状況を把握し信頼関係もあり、同意率の高さにつながっている」と強調。ケアプランと合わせた作成が効果的かつ効率的で「モデル事業に応募する時点で協議会の参画は必須と考えていた」と振り返る。同協議会の大町由里会長も「利用者の安全確保は必要なマネジメントの一つ。災害が起きてもみんなが助かる地域にしたい」と話す。

ただ、書類上の作成が進んでも有事に生かされなければ意味がない。市は同意を得た名簿や避難計画を民生委員や自治会などに提供できるが、これらを活用した各地域の支え合い体制づくりや情報更新は課題が残る。同課担当者は「計画を使った避難訓練実施など地域の状況に応じた支援を後押したい」とする。

内閣府によると、全国自治体で福祉専門職が計画作成に参画する事例は、23年1月時点で28.3%。内閣府は長崎市の特色を「市が協議会に働きかけ、市内のケアマネジャーに広がった事例。もともとあった連携関係を活用し、うまく進んでいる」とする一方で、福祉専門職の参画が必須ではないとし「地域実情に応じて、避難行動要支援者をよく知る人が作成に参画することが必要」としている。