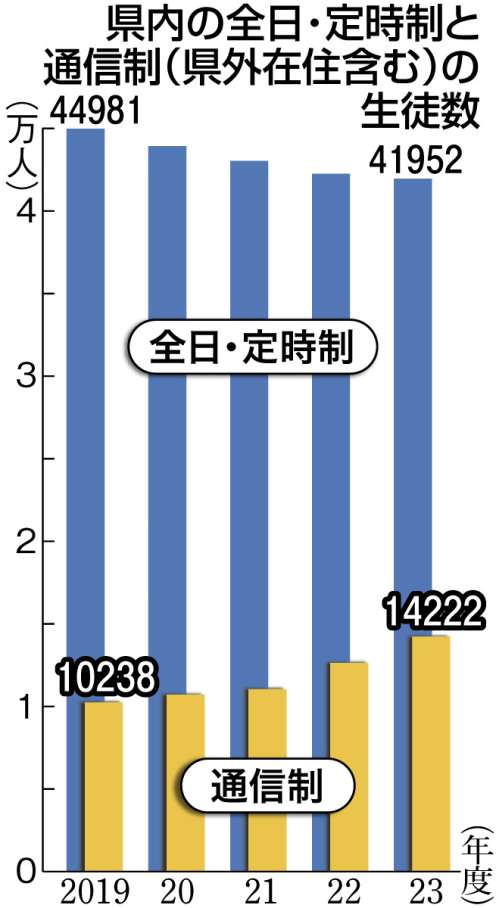

鹿児島県内の大多数の公立高校で定員割れが続く中、通信制高校の生徒が増えている。2023年度、公私立4校の在学者は県外在住を含む約1万4000人で、前年度より約1600人増えた。不登校を経験した生徒だけでなく、自由度の高さに魅力を感じて進学する生徒も少なくない。存在感を増す通信制高校の現状を探る。

県内公立高で唯一通信制課程を持つ開陽高校(鹿児島市)はこの春、過去最多となる343人が同課程に入学した。

4月中旬に開かれた入学式には、県内各地から新入生が集まった。制服や校則がないため思い思いの髪形や服装で臨む新入生たちに、原憲一校長が「自分のやりたいことに挑戦して」とエールを送った。

■進む若年化

文部科学省によると、通信制に通う生徒の多くが、中学までに不登校を経験している。2都道府県の生徒が対象の狭域通信制で全生徒の半数程度、3都道府県以上が対象の広域通信制は6割超が不登校経験者だ。

新型コロナ禍の緊急事態宣言で長期間の自宅学習を経験し、全国的に不登校が急増した。県内の不登校児童生徒は20年度2989人、21年度3688人、22年度は4507人と毎年、過去最多を更新した。

呼応するように開陽の入学者も増え、今年の全校生徒は過去10年で最多の2127人に上る。24年前の開校当初は社会人も多かったが、近年は中学からの進学先に選ぶ生徒が増えてきたという。今年の新入生は15.97歳と若年化が進んでいる。

■進路の選択肢

鹿屋や志布志など、鹿児島・姶良地区以外の生徒が998人と半数近くを占める。奄美や種子・屋久など離島の生徒も全体の1割を占め、県内全域から集まっている。原校長は「多様な学び方を求める子どもにとって選択肢の一つになっているのでは」と分析する。

入学理由は不登校だけではない。「通信制なら高校を卒業できると思った」。中学校で友人関係に悩んでいた大島郡の女子生徒(15)は、地元高か就職か迷っていた時に開陽を知った。父親(38)は「就業や進学を見据えれば高校は卒業してほしかった。人と顔を合わせずに学べる環境があって良かった」と胸をなで下ろす。

睡眠障害を抱える女子生徒(15)は、起きられる時間に学習して単位を取得できるカリキュラムにひかれ入学。勉強の傍ら接客業のアルバイトにも挑戦するつもりだ。「学校に行かなくていい代わりに個人の計画性が求められる。学業も仕事も自分らしくやっていきたい」と意気込む。

開陽は、多様なニーズに対応するため、入学希望者の相談窓口を17年度から設置。年間300人以上が活用する。勉強についていけるか、不安を抱える生徒が多いという。

入学前相談係を担当する元教員(66)は「生徒の不安や入学後のギャップを解消し、自分の望む学校生活が送れるように支援したい」と話した。

※2024年5月25日付掲載・連載「通信制高校は今~かごしまの現場から」㊤より