ダゲレオタイプでスタートした写真の歴史

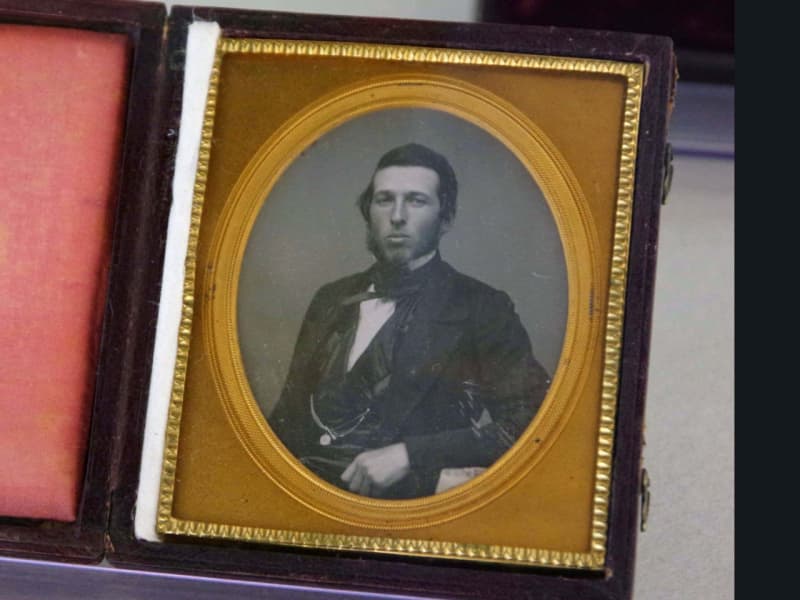

レンズが作った像を科学的な方法で定着させる「写真」の歴史は1837年に遡る。この年の8月19日、フランス科学アカデミーでルイ・ジャック・マンデ・ダゲールが、銀メッキを施した銅板を感光材料に用いる方法を発表。ダゲールの名前にちなんでダゲレオタイプと命名された。

露光時間を大幅に短縮した湿板の登場で世界中に写真が普及

1851年登場した湿板は露光時間の大幅な短縮に成功。昼間の屋外でも数十分という露光時間が必要だったダゲレオタイプに対し、秒単位の露光時間で撮影できるようになる。さらに材料費も安価だったので人物写真の撮影が盛んになり、世界各地で営業写真館が開業する。日本で有名な坂本龍馬の肖像写真も湿板によるもので、長崎で開業していた上野彦馬が1866年に撮影したと言われている。

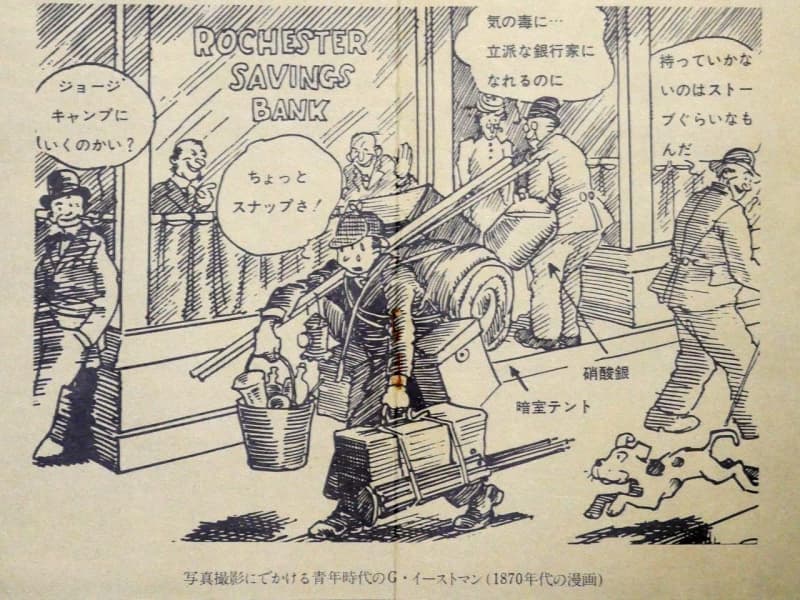

湿板はその名前が示す通り、撮影の直前に感光性を持った薬品をガラス板に塗り、これが乾かないうちに撮影、現像作業を終える必要がある。そのため作り置きは不可能。写真館で撮影するときはスタジオ併設の暗室で作業ができたが、出張撮影では持ち運び式の簡易暗室が利用された。

湿板の登場により写真は庶民にとって身近な存在になるが、撮影に使う感光材料を撮影者が自作する点はダゲレオタイプと同じだった。さらに撮影には専門的な技術が要求されるので、写真が撮影できるのは現在のプロカメラマンに相当する職業写真師など専門家に限られていた。

作り置きが可能な乾板の発明により、感光材料の市販が開始

1871年に登場した乾板は乳剤にゼラチンを加えることで高い保存性を実現。湿板と違って作り置きができるので、写真家は暗室道具一式を持ち運ぶ苦労から解放された。そして1878年に工業製品として乾板製造が始まると、乾板を買えば誰でも手軽に写真撮影が楽しめる時代が到来。写真を職業にしないアマチュアカメラマンが世界中で誕生した。

乾板の構造は湿板と同じくガラス板に乳剤を塗布したもので撮影の際は遮光性のある撮り枠に入れてカメラにセット。1カット撮る度に撮り枠ごと入れ替えて撮影するスタイルは、ダゲレオタイプ/湿板時代とほとんど変わらなかった。そのためその日の予定に合わせて乾板をセットした撮り枠を準備。これを使い切ってしまうと、撮り枠に入れた乾板の入れ替えが必要になるし、ガラス板製の乾板は枚数が増えると無視できない重さになる。いずれにしても湿板時代と比べものにならないほど撮影道具一式はコンパクトになったが、カメラ一台を首から提げ気軽に撮影を楽しむスタイルが実現するのは、まだ先の話だ。

ロールフィルムが写真の底辺を一気に拡大

ガラス乾板は重いだけでなく、割れやすいという欠点も持つ。この問題を解決したのが、セルロイド製の薄膜に乳剤を塗布した「写真撮影用フィルム」だ。最初はガラス板の代用という位置づけで研究が始まったが、1889年にアメリカのイーストマン・コダック社がセルロイドの柔軟性を活かして帯状のフィルムを軸に巻いたロールフィルムを発売。一度カメラに装填すればフィルムを1コマ送るだけで次の撮影ができるメリットが功を奏し瞬く間に普及。ほどなくして感光材料の主流を占めるようになる。またロールフィルムの発明より、動画を記録する「映画」も誕生した。「フィルム」とは本来薄い膜を意味する一般名詞だが、これを機に写真撮影用フィルムの代名詞に進化。今では重要な写真用語になっている。

フィルムが主流になった後も、フィルム面の高度な平面性が要求される天体撮影や測量写真の分野などで需要がありガラス製乾板の製造は細々と続けられたが、空気を使って圧板にフィルムを吸着する方法などの登場によりその役目を終える。

※資料提供 日本カメラ博物館

湿板の作業工程は田村写真の協力により撮影。

中村文夫|プロフィール

1959年生まれ。学習院大学法学部卒業。カメラメーカー勤務を経て1996年にフォトグラファーをして独立。カメラ専門誌やWEB媒体のメカニズム記事執筆を中心に、写真教室など幅広く活躍中。クラシックカメラに関する造詣も深い。