東京電力福島第1原発の1~3号機に残る溶融核燃料(デブリ)は880トンと推計される。事故から13年余りが経過した今なお、1グラムも取り出せていない。原子炉格納容器内は放射線量が極めて高く、人が立ち入っての作業は不可能だ。東電は遠隔ロボットなどを用いて内部を調査しているが、作業は一進一退の様相を呈している。取り出しに成功したとしても、処分方法や処分先は何も決まっていない。廃炉の「最難関」とされるデブリ取り出しを巡る課題を探る。

5月下旬、福島第1原発2号機の前には大型クレーンがそびえていた。建屋最上階のプールにある使用済み核燃料の取り出しに向けて、高さ45メートルの作業台を設置する作業が進む。その一方、建屋の内部では、早ければ8月にも始まるデブリ取り出し試験の準備作業が着々と進められていた。

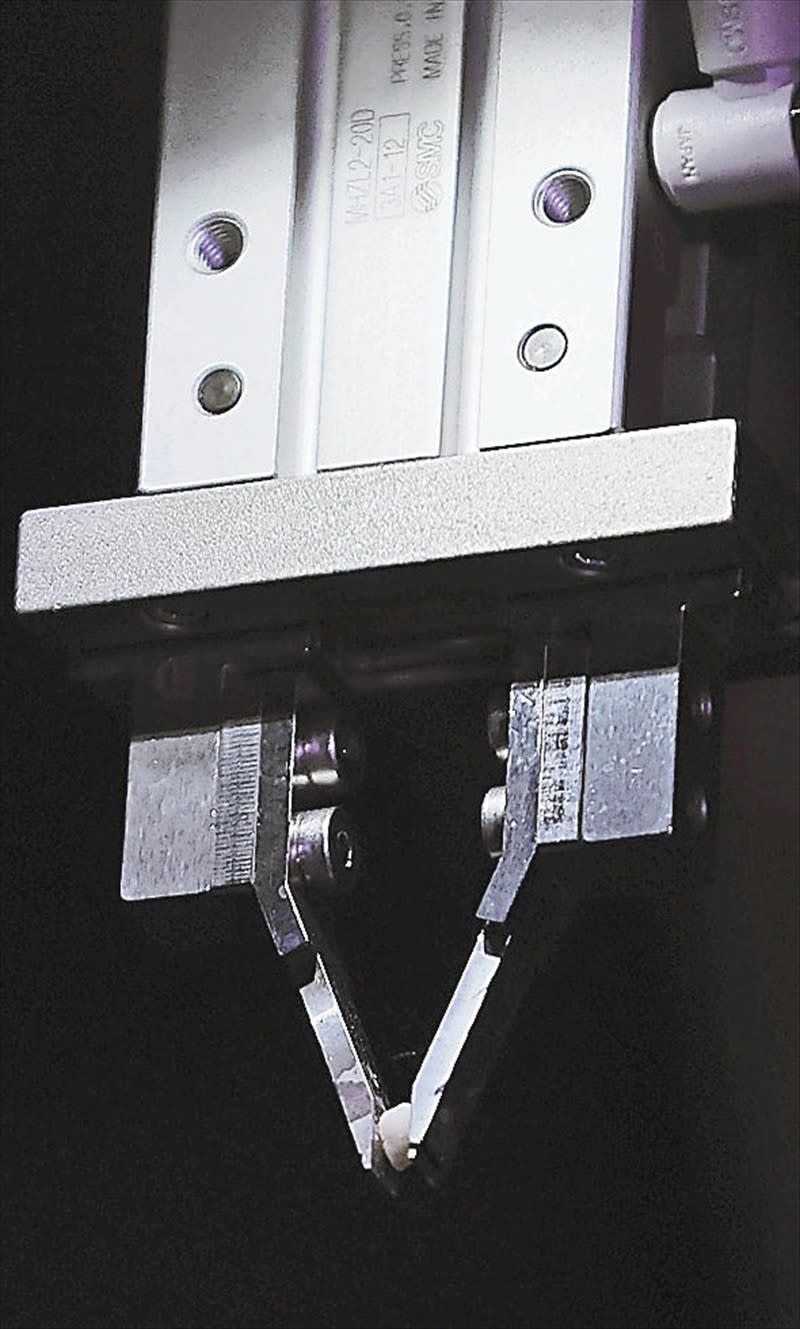

2号機から600キロ近く西に離れた神戸市の研究施設で、東電は5月28日、作業に使う「パイプ型装置」を公開した。格納容器を模した構造物に投入し、デブリに見立てた小石をつかんだ。計画では、まず3グラム未満のデブリを取り出し、放射性物質の種類や量を分析する。

◇ ◇

パイプ型装置は3段階のスライド式で、最大約22メートルまでパイプが伸びる。格納容器の貫通部から差し込み、釣りざおのように動かす。先端に付けた金ブラシなどでデブリを回収。性状の分析や保管・取り出し方法の検討に生かす。

パイプ型装置は2019年のデブリ接触調査で用いた実績がある。東電は後に控えるロボットアームの改良にも楢葉町の研究施設で並行して取り組んでいる。デブリ取り出しはこれまで3回にわたり延期されてきたが、東電の担当者は「今回こそは確実に取れる」と採取成功に向けて自信を口にする。

◇ ◇

政府と東電が定める廃炉の工程表「中長期ロードマップ」では、デブリの取り出しを始める時期は「2021年内」のまま改定されていない。目標を果たせず2年余りが過ぎた現状は工程表と、かけ離れている。

中長期ロードマップの信ぴょう性を問う声は少なくなく、国と東電の対応が注目される。東電副社長・福島第1廃炉推進カンパニー最高責任者の小野明は「われわれがどうこう言うものではない。国の方で判断されるものと考えている」と工程表の見直しを決める主体は国だという立場を取る。

一方、経済産業省資源エネルギー庁の担当者は作業の遅れはデブリの取り出し開始に限られ、工程表全体に与える影響は少ないとみる。「工程を見直す段階にはない」と説明する。

福島民報社と福島テレビが3月に行った県民世論調査では、ロードマップに記された2051年までの廃炉完了を「達成できない」との回答は「どちらかと言えば」を含めて78.3%に上った。県民の間に、デブリ取り出し開始の相次ぐ延期やトラブルへの不信感が広まっている。

工程表の進捗(しんちょく)と信頼性は被災地にとって、将来の復興を展望する上で重要な情報だ。原子炉工学が専門の東京工大科学技術創成研究院特任教授の奈良林直は「県民の不信や困惑を招かないためにも、国は工程表を廃炉作業の現状に合わせてつぶさに調整すべきだ。各工程の意味合いや作業の実態を分かりやすく社会に示す必要がある」と指摘する。(敬称略)