2024年3月に北陸新幹線 金沢~敦賀間が延伸開業し、東京(関東圏)から敦賀まで乗り換えなしで移動できるようになりました。所要時間は最短で3時間8分。従来の北陸新幹線+特急乗り継ぎと比べると50分ほど早く到着できる計算です。

この影響で「敦賀」への来訪者はどのくらい増えたのでしょうか?

JRの利用者数発表などを元に様々な分析が行われていますが、中にはスマートフォンのアプリを活用して興味深い調査を行った会社もあります。東京都文京区に本社を置く地図のメジャーカンパニー・ジオテクノロジーズです。

同社は移動するだけでポイントが貯まるM2E(※Move to Earn)アプリ「トリマ」を運営しています。トリマで収集したデータは個人特定できないよう匿名化処理し、これを活用することで地図データの更新や地域振興、交通課題の解決などに役立てています。

今回は2023年4月27日~5月10日、2024年4月25日~5月8日に敦賀市街を訪れたユーザーデータを比較。2024年6月4日、分析結果を同社ホームページで公開しました。

★POINT★

・北陸新幹線延伸後の敦賀への来訪者数は前年に比べて30%増加。

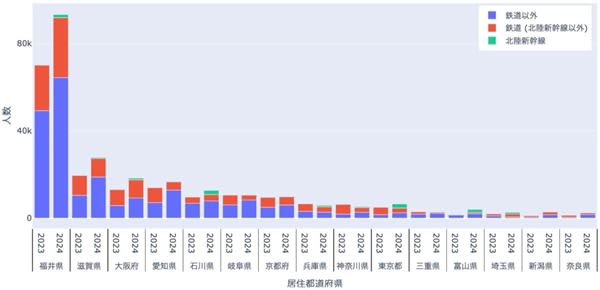

・敦賀来訪者の多くは近隣都道府県の居住者で、来訪手段は鉄道以外(車・自転車・徒歩など)が多い。

・北陸新幹線が通過する7都県(福井県を除く)からの敦賀来訪者数は前年比48%増。これには北陸新幹線延伸の影響が見られる。

・敦賀市街における行動範囲やよく訪れるスポットが来訪手段によって異なり、北陸新幹線を含む鉄道の来訪者には敦賀駅を起点に北側のスポットが人気。

調査結果によれば、来訪者の多くを占めるのはやはり近隣の居住者。中でも福井県内の方が多く、この場合は車やバス、自転車などを利用するので新幹線延伸開業の影響はほぼみられませんが、来訪者数自体はおおむね増加傾向にあります。

福井県を除く「北陸新幹線が通る都道府県からの来訪者」に絞ると、GW期間中の敦賀来訪者数は前年比で48%増という結果に。

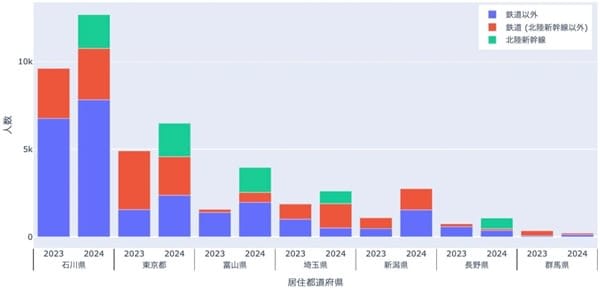

群馬県を除く全県からの来訪者が伸びていることが分かります。群馬県は減少、新潟県は伸びを示しつつも新幹線利用はほぼなしという結果ですが、ジオテクノロジーズは「群馬県は北陸新幹線の停車本数が少ない」「新潟県は北陸新幹線が南端の一部しか通らない」のが原因ではないかと分析しています。

この他にも「新幹線利用者は敦賀駅前や赤レンガ倉庫に多く滞留する傾向にある」「来訪者は女性より男性の方が多く、年齢では40代が最も多い」といった興味深い分析結果が出ています。

余談ですが、アプリ利用者が「新幹線・鉄道どちらの移動手段を選んだか」はマップマッチングと呼ばれるGPS座標の道路/路線への対応づけ技術を用いて判定しているそう。ジオテクノロジーズは独自の人流データと地図データを保有・管理しており、マップマッチングを行うGPS座標は人流データから、道路/路線は地図データから得ているため、区別が可能になるとのことでした。

愛知・岐阜などで鉄道利用が減っているのはなぜ?

興味深いのが、愛知・岐阜などで鉄道利用が減り、他の交通手段が伸びていること。

目的地が福井や金沢なら「北陸新幹線の敦賀開業により特急列車から新幹線へ乗り換える必要が生じたため、鉄道からバスへ流れた」と考えられますが、敦賀に限っても鉄道利用の割合が減っているのは興味深いところです。これに関してはジオテクノロジーズの担当者も「はっきりとした理由は分かりません」としています。

昨年10月の中部縦貫自動車道 大野油坂道路(勝原IC~九頭竜IC間)開通が影響したのかも、というのは記者の推測。一方、ジオテクノロジーズの担当者から「あくまで推測ですが」と前置きした上で可能性として挙げられたのが、「新幹線のぞみの全席指定席化による影響」という説。

東海道・山陽新幹線は昨年末から「年末年始」「GW」「お盆」の三大繁忙期に新幹線「のぞみ」を全席指定席化しています。従来の「のぞみ」自由席利用者が「こだま」「ひかり」に流れ、座れない可能性が出てしまうと、「新幹線に乗って米原で乗り換えるよりは最初から車で行った方が良い」と判断される方も多かったのではないか……確たる根拠はありませんが、鉄道からマイカーへシフトした理由としてはあり得る話だと感じられました。

記事:一橋正浩

※2024年6月5日18時33分追記……冒頭の乗り継ぎ時間に関する記述を修正いたしました(鉄道チャンネル編集部)