歴史的な円安が続くなか、大企業の経営者などによる“日銀批判”が目立ちます。しかし、実は円安の不利益のほとんどは「家計」が負っており、企業(特に大企業)は円安の恩恵をしっかり享受しているのです。では、円安によって苦しめられている個人が自らの資産を守るためにはどうすればいいのでしょうか。フィデリティ・インスティテュート主席研究員でマクロストラテジストの重見吉徳氏が解説します。

円安で儲かる大企業と国…苦しむ家計にも「分配」を

筆者は為替を「分配の問題」と捉えています。

円安は、世界経済の総需要を外国から日本にシフトさせます。すなわち、日本国内では生産要素の雇用が増えます。各種の調査や発表によると、本邦企業は日本国内への生産回帰を進め、外国企業は日本への直接投資を増やしています。

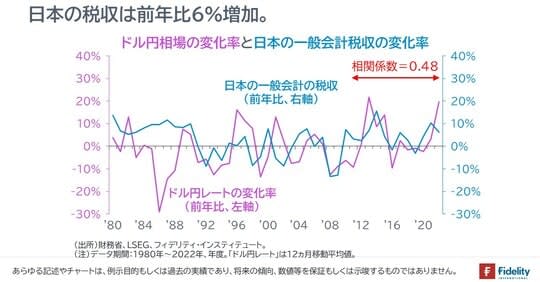

また足元では、企業利益と税収が増えています。

法人企業統計調査によれば、日本企業の経常利益は前年比12%増(直近4四半期)、政府一般会計の税収は同6%増です(直近決算金額)。このほかに、含み益を持つ特別会計もあります。これらは物価高に苦しむ家計に分配可能な原資と考えられます。

[図表1]ドル円相場の変化率と日本企業の経常利益の変化率 [図表2]ドル円相場の変化率と日本の一般会計税収の変化率

「失業」×「インフレ」、理想のバランスは…

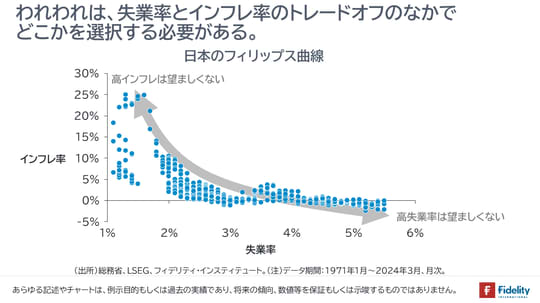

長く忘れられていましたが、失業とインフレには「フィリップス曲線」というトレードオフ(反比例)の関係があります。

言い換えると、(望ましい)低い失業率には(望ましくない)高いインフレ率がつきもので、その逆もしかりです。最近でいえば、インフレ率をドル円相場の水準と置き換えてもよいかもしれません。我々家計は「いいとこどり」はできず、失業とインフレの組み合わせを選ぶ必要があります。

[図表3]日本のフィリップス曲線

ただし、先ほど「分配の問題」といったように、円安とインフレを選ぶ場合には「他国から需要を奪う」分、分配できる可能性があります。他方で、円高と失業を選ぶ場合には分配の原資はなくなります。

「円安の恩恵」を受けているはずの経営者が日銀を批判するワケ

これらすべてを我々家計よりもよく理解しているはずの大企業の同じ経営者の口から、円高のみならず、円安でも不満が出る理由がわかりません。

こういうと「程度の問題。もはや完全雇用であり、これ以上の円安もインフレも失業率を改善しない」と言われるかもしれません。ついでに「だからこそ人手不足で、国を挙げて外国人の雇用を増やすことを推進している」と付け足されるかもしれません。

しかし、日本国内にはまだ180万人を超える失業者がいます。いま新たに外国人労働者を受け入れるなら、それは労働供給の増加であり、国内の失業者が増えるか、賃金の伸びが抑制されるかですから、国内の家計にとっては「低いインフレ率と高い失業率」の組み合わせを選ぶことになり、過去30年に舞い戻るのと同じです。

大企業の経営者は、円安や日銀を批判するより、税収が増える政官を巻き込んで、円安と価格引き上げで得た利益を、負担が増える家計や中小企業に分配することを考えるべきでしょう。

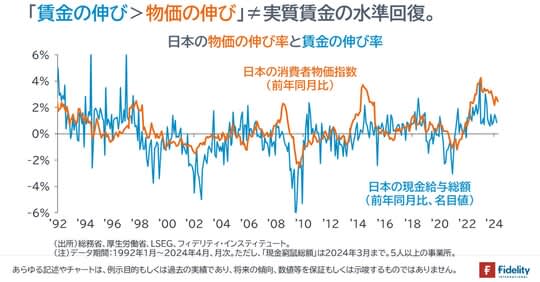

こういうと「すでに大幅な賃上げを実施した。もうすぐ賃金の伸びが物価の伸びを上回る」と言われるかもしれません。

しかし、それはまやかしです。変化率と水準とは別物です。2022年初めから5%低下した実質賃金の水準を有意に回復するのは、この先実質賃金が年率2%で伸び続けたとしても、3年程度先の話です。

[図表4]日本の物価の伸び率と賃金の伸び率 [図表5]日本の実質賃金指数

あるいは「円安で他国の需要を奪うことは長続きしない。だからこれ以上の分配はできない」と言うなら、自ら「円安はまもなく解消される」と述べているわけですから、日銀に利上げを求める必要はないでしょう。

円安を嫌う大企業は「純ニッポン企業」を設立してはどうか?

円安を嫌う大企業の経営者のみなさんにはぜひ、日本国民が100%の株式を持つ安全・安心な純国産のサービス企業(オペレーティング・システム、業務用アプリ、検索エンジン、SNS、クラウド・サービス、通信、スマホを含む)や、純国産の製造企業(食品や医薬品など、特に私たちの身体に入るものを作る企業)を作るか、すでにあれば、それらの企業の原材料や製品、サービスを積極的に採用していただきたいと筆者は感じます。

そうすれば、日本のサービス収支の赤字は縮小し、円安もいくぶん収まるでしょう。開発に時間がかかるとしても強い意志を示せば、そのときから為替は動くでしょう。

グローバリズムに抗う国の通貨は、多くの国から準備通貨としてみなされると筆者は想像します。

コストが上がる? 物価が上がる? 賃金をスライドさせれば、我々家計は大丈夫です。

国際競争力がなくなる? だったら、そもそも円安を批判しないでください。

とはいえ、純ニッポン企業の復活は「望み薄」

こうした分配の増加や純国産のニッポン企業の復活は、望み薄でしょうか。

間違いなくそうでしょう。企業や政官が我々家計に分配しない理由は、利益や利権が減るからでしょう。純国産のニッポン企業が復活しない理由は、儲からないし、グローバル投資家が許さないからでしょう。

企業は儲かる。家計は苦しい。そして、スマホとコスパのワナにはまる。だとすれば、政治ではなく、資産運用しか身を守れないだろうと筆者は感じています。

[図表6]日本企業の経常利益と家計の名目賃金(1990年=100)

重見 吉徳

フィデリティ・インスティテュート

首席研究員/マクロストラテジスト