集団生活に馴染めず孤立しやすい

・注意を持続させることが困難

・順序立てて行動することが苦手

・じっとしていられない

・話の内容がころころ変わりやすい

・考える前に行動してしまう

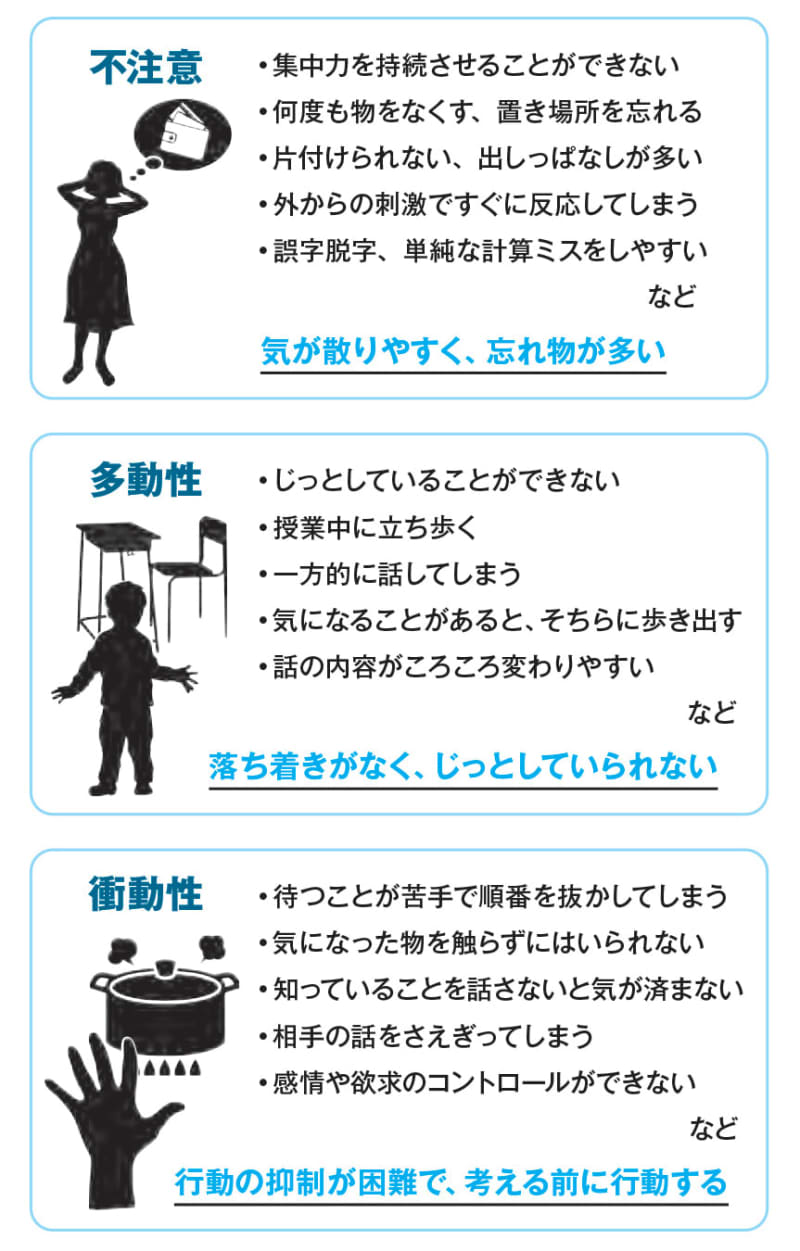

「注意欠如・多動症(ADHD)」の人の特性は、忘れっぽくて物事に集中できない「不注意(注意欠如)」、じっとしていられない「多動性」、考える前に行動してしまう「衝動性」の3つに大きくわけられます。ただし、これらの特性が均等に現れるわけではなく、不注意(注意欠如)の特性が強く現れる「不注意優勢型」と、多動性、衝動性の特性が強く現れる「多動・衝動性優勢型」、3つの特性のすべてが現れる「混合型」にわけられます。また、男性は多動・衝動性優勢型、女性は不注意優勢型が多い傾向が見られます。

幼児期は、多動性と衝動性が目立つため「活発な子」といったように肯定的に見られることもありますが、学齢期になると授業中に立ち歩く、忘れ物が多い、順番を守れないといった行動をしてしまうようになります。そのため、否定的な目で見られることになり、クラスで孤立してしまうケースが少なくありません。

ただし、年齢を重ねるにつれて問題となる行動が落ち着いてくることがほとんどです。その一方で成人しても問題行動が続くケースもあり、その場合は自分の問題行動や失敗が強く認識できるため、精神疾患などの二次障害を発症してしまうケースもあります。

注意欠如・多動症の特性

注意欠如・多動症には2つのタイプがある

注意欠如・多動症は、「不注意」が優勢なタイプと「多動性」「衝動性」が優勢なタイプにわかれます。また、すべての特性が同じ程度で現れる混合タイプも存在します。

不注意優勢型

不注意優勢型は、女性に多いタイプで、気が散りやすくて、集中力を維持できず、忘れ物や紛失が多く、単純な計算ミス、誤字脱字を繰り返します。

多動・衝動性優勢型

多動・衝動性優勢型は、男性に多いタイプで、落ち着きがなく、じっとしていられず、自分の感情や欲求が抑制できず、考える前に行動してしまいます。

<ミニコラム> 幼児期の多動性や衝動性は年齢とともに落ち着くことが多い!

ADHDの場合、幼児期に多動や衝動が目立つことがありますが、成熟するにつれて(おおむね小学校の半ば以降に)落ち着いてくる傾向があります。たとえば、動きを止めることは無理という子もいますが、年齢とともに止められるようになります。また、興味のあることには熱中し、「過度な集中」を見せることもあり、これを才能と捉える人もいます。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修:湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳~6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。

<この一冊で発達障害の最新事情と正しい知識がわかる!>ここ13年で10倍に増えたとされる「発達障害」。昨今はADHDやアスペルガーといったワードが一般の人たちにも普及したことにより、病院への受診率が増え、自分や子ども、家族に対して発達障害かも、と感じる人たちが増えている印象です。特に近年、「グレーゾーン」や「気になる子」といった発達障害かもしれない人や子どものことをさす用語も一般的に浸透するほど、関心の高いテーマになっています。そんな発達障害について知りたい人に向け、発達障害の正しい知識や最新の情報から、周りのサポート法、対処法を図解とイラストでわかりやすく解説します。本人が気にしている、周りの人も気になるような発達障害の人の言動について、本人はどう考えてそのような行動をとったり、発言したりしているのかなど、物事を考える背景や手順を解説した上で、本人ができる対処法やそれに対する周りのサポート法、心構えを実例も交えて具体的に紹介します。発達障害かもしれないと思っている当事者、知人友人恋人など周囲の人が発達障害かもしれないと思っている人、自分の子どもが発達障害かもしれないと思っている親など、発達障害の知識を広げたい、理解したいと考えている方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。