日本から約8千キロ離れた北欧最大の国スウェーデン。首都ストックホルムの約120キロ北に位置するエストハンマル自治体のフォルスマルクは、海や森に囲まれた美しい景色が広がっている。

1986(昭和61)年、世界中にその名が知れ渡った。フォルスマルク原発の作業員の靴から高線量の放射性物質が検出されたことを機に、ソ連が隠していたチェルノブイリ原発事故が明るみに出た。

この地は2009(平成21)年、原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の建設予定地に決まった。2022(令和4)年には事業計画が政府から承認され、2030年代後半の稼働を目指している。

◇ ◇

スウェーデンは使用済み核燃料を再処理せず、銅製の容器「キャニスター」に入れ、地下約500メートルの岩盤に処分する方針だ。同国のヴァッテンフォール社など電力事業者4社の共同出資会社スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)が地層処分事業を担う。

SKB社はエストハンマル自治体の18歳以上の住民を対象に毎年、処分場建設に関する意向調査を実施している。直近の調査では86%が建設に賛成と答え、反対は9%だった。

高い支持率を得るまでには約40年もの歳月と労力を要した。「あの時の失敗から学んだ」。SKB社の広報担当者は振り返る。1980年代、住民にしっかりとした説明をせず調査を始めたところ、猛反発が起こり撤回した苦い経験がある。時間をかけて住民と向き合い、対話を重ねてきた。

対話の際の重要なキーワードとして「ペイシェント(忍耐)」「グッドシューズ(いい靴)」「コミュニケーション」を挙げる。忍耐強く、多くの家に何度も出向いて説明するには丈夫な靴が要る。何より、住民とコミュニケーションを取る姿勢が大切だと説く。

スウェーデンでは日本の文献調査に相当するフィージビリティ調査と、概要調査に当たるサイト調査の2段階を経て、建設予定地を選ぶ。処分場の建設地を決める際にはいくつかの自治体が手を挙げ、2カ所に絞り込まれた。

岩盤に亀裂が少なく、地下水の流れが遅いなど長期安全性の確保に重要な地質学的条件を満たしたエストハンマル自治体が選ばれた。自治体の職員は「国の未来を左右していることに責任と誇りを持っている」と胸を張る。一方、選ばれなかった自治体では、悲しみのあまり、地元のスーパーで「なぐさめセール」が行われたという。

◇ ◇

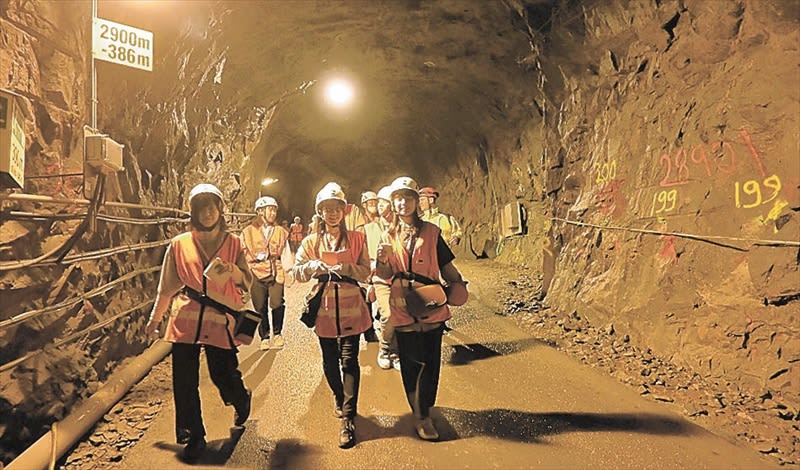

NPO法人ハッピーロードネット(広野町)の企画で昨夏、浜通りと北海道、青森、茨城、福井各県の高校2年生13人が高レベル放射性廃棄物について学ぶためスウェーデンを訪ねた。最終処分場の建設予定地や最終処分の技術試験を行っているエスポ岩盤研究所、使用済み核燃料を保管するキャニスターの研究所などを視察し、日本の最終処分事業との進め方の違いについて理解を深めた。

参加した磐城桜が丘高の生徒は「自分たちの生活を支えている電気やエネルギーについて理解を深めるのが重要」、原町高の生徒は「自分事として考えなければならない」とそれぞれ感想を語った。

現地で合流した経済産業省資源エネルギー庁放射性廃棄物対策課長の下堀友数は「最終処分場の選定には、長い時間がかかる。スウェーデンと比べれば日本はスタート地点に立ったばかりだ」と受け止める。その上で「若者をはじめ、あらゆる世代がこの問題に向き合うことが大切」と強調した。(敬称略)

※スウェーデンの原発事情 1979年の米国スリーマイルアイランド原発事故を受け、1980年の国民投票で原発からの段階的な撤退を決定し、廃炉を進めてきた。その後、温暖化対策や安定的なエネルギー供給の観点から建て替えを認める法案を可決した。現在はオスカーシャム、リングハルス、フォルスマルクの各原発で計6基が稼働している。