この春、1冊の本が完成しました。10年かけて作ったというこの本には、原発事故で帰還困難区域となった1つの地域のすべてが収録されています。制作した住民、手に取って読んだ住民…。いまだに帰還できない、ふるさとへの思いを聞きました。

福島市の福島県立図書館。震災と原発事故に関する膨大な本が納められています。

今年5月、新たに1冊の本が加わりました。

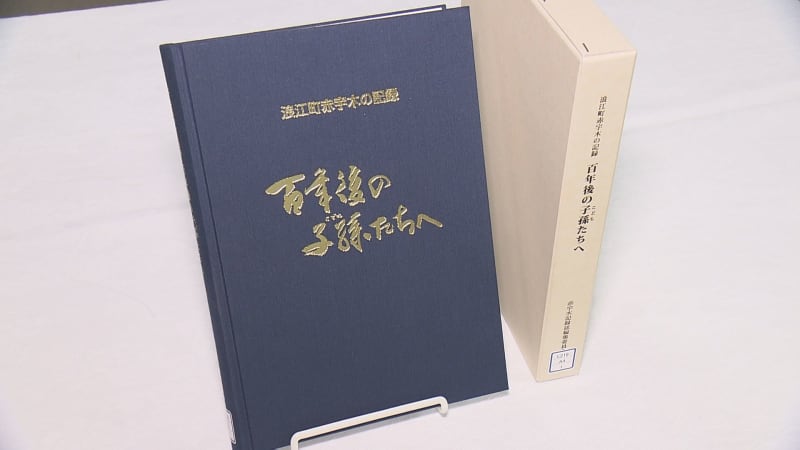

「百年後の子孫(こども)たちへ」

重さ3キロ。800ページ以上ある本に記されているのは、原発事故で被災したある地域の、すべてです。

100年は帰れないと言われ…

浪江町の西、赤宇木地区。原発事故で帰還困難区域となり、人の立ち入りが厳しく制限されています。住民はいまも、住むことができません。

今野義人さん「それを書いておかなければ忘れてしまう、忘れられてしまう地域なのかなと思ったから…」

白河市に避難する今野義人さん(80)。19年間、赤宇木の区長を務め、この4月に退任しました。原発事故の後、10年にわたって、住民への聞き取りや古い資料の収集を進め、記録誌を完成させました。制作の過程で、体調を崩すこともあった義人さん。制作のきっかけは、震災直後の住民説明会で聞いた言葉でした。

今野義人さん「環境省の方だったと思うんだけど、100年は無理だろうなっていうふうな返事が返ってきたんですよね。そのときに、私は100年後と思ったらば、地域、自分たち部落はどうなるのかなって」

100年は帰れないと言われたふるさとのかつての姿を紙に残し、将来に託すことを決めました。

今野義人さん「この地域の営みとか文化とかをどのようにつなげていけばいいのかなと思った時に、記録に残すしかないなと思って」

記録誌は“原発事故で奪われたものの一覧表”

今野邦彦さん「くじけそうになったんです。何度も。ふふふふ」

副区長だった今野邦彦さん(65)。義人さんとともに、記録誌の制作委員を務めました。

今野邦彦さん「4回写真撮りに行ったんです。一つの家。4回。最低でもね」

住民が寄稿したページには、必ず家の写真が4枚、納められています。その多くは、邦彦さんたちが、撮影したものです。

今野邦彦さん「やっぱり、住んでいた人たちは四季を味わっていたので、夏だけの写真とか、冬だけの写真じゃなくて、うん、みなさん、自分の家で四季を楽しんでいたから…」

ふるさとで感じていた四季を…。掲載された写真の1つ1つに、そうした思いが込められています。また、記録誌には、活発だった地域の活動や住民どうしの交流も詳細に収録されています。

今野邦彦さん「100年後かどうかわかりませんけど、赤宇木を再生しようと思った時に、ひとつの『元資料』って言いますかね」

邦彦さんの自宅は、おととし、解体されました。記録誌のページが膨大な量になったのには、理由があると言います。

今野邦彦さん「結局、奪われたもの。原発事故によって奪われたもの。破綻した国策で奪われたものを書き連ねたらこうなっちゃったっていうのがあります。だからまだまだ足りないんです、本当は。だから、奪われたものの一覧表でもあります」

全国に散らばる住民へ

今野幸四郎さん「毎晩浪江の方向を見て、寝るのさ。(避難先の)この近辺、みんないい人がいるんだけども、夢は見ないんだよ。みんな津島の人なんだよ。いま言った亡くなった人な」

本宮市に避難している今野幸四郎さん(88)。赤宇木で、酪農を営んでいました。酪農は、邦彦さんの父、孟信さんから学んだといいます。孟信さんのもとには酪農を志す人たちが集い、家の屋号から「中平学校」と呼ばれていました。

今野幸四郎さん「やっぱり牛飼っていい成績を残して、そういう面からいくと『俺の方が優等生だ』って論じたときもあったけどな。ははは」

ふるさとへの帰還を願い、多くの住民が通る国道沿いに桜の木を植え、自宅や地域の手入れも続けてきた幸四郎さん。ふるさとには、人一倍、強い思い入れがあります。

今野幸四郎さん「何ページかは読んだ。今13年経っても帰れないという思いは、誠に残念だなと思ってんのさ」

全国に散らばる住民に届けられた赤宇木の記録誌。茨城県に避難している関場健治さんにも、届けられました。

関場健治さん「本当に長い時間をかけて作っていただいたので、それは感謝して…孫とかにもこういうことなんだよっていうことを伝えていきたいなと思って」

四季の中で好きだったのは、春と夏でした。

関場健治さん「風も何か優しい風が吹いて、それは気持ちの問題なんだろうけど、なんか落ち着きますね、やっぱり。自分が生まれ育ったところは特別なんでしょうね」

県外の避難先での近所づきあいは疎遠だといい、濃密な交流があった赤宇木での暮らしを思い返しています。

関場健治さん「子どもなんかもみんな周りの人たちが育ててくれたような感じで」

こうしたエピソードは、住民の心に強く残っています。

今野義人さん「子どもたちは自分が育てたんじゃなくて、隣近所の人たちに育てられたんだという感覚があったみたいで、それは、すばらしいことだなって」

“地域再生のテキスト”に

帰還困難区域について、政府は帰還を希望する住民に限って、除染や解体を進める方針を示しています。しかし、住民はその対応に納得いかない気持ちを抱え続けています。

今野義人さん「本来ならば、汚したんだから、すべて順番に除染していってきれいにしてもらえるのが当然なんだけど」

関場健治さん「希望者のみ除染しますっていうのは何か間違っていると思うんですけど…」

一方住民は、記録誌が地域にとって大きな区切りとなったことに、複雑な思いもあります。

今野幸四郎さん「ああ、昔こういう物語があったんだなというのにすぎなくなってしまうのかなっていうように、哀れな思いもしないわけでもないんだよ。記録誌そのものはいいよ。まったく13年っていうのは長すぎるしな。うん、長すぎるんだ」

邦彦さんは、記録誌が配付された地区の総会をこう振り返ります。

今野邦彦さん「実質的に……赤宇木の……葬式だったんじゃないかなって自分的には思うんです。だって、次の記録は歴史はいつから始まるかわからないんですよ。これすべて過去ですから」

10年をかけて完成した記録誌。それでも変わらなかった、帰還困難区域の現状。地域再生のテキストとして、この本が生かされる日を関係者が待ち続けています。

・

・

・