亡くなった家族や友人に宛てた「天国への手紙」のおたき上げが16日、松江市東出雲町揖屋の黄泉比良坂(よもつひらさか)である。古事記に描かれ「あの世」と「この世」の境とされた地は、週末になると県内外から多くの人が訪れ、悲しみを癒やす。2024年は過去最多の1万通を超える手紙が寄せられており、地元関係者は役割を再認識する。

黄泉比良坂は、日本の国をつくったとされるイザナギ、イザナミの男女の神が永遠に別れた地。イザナギが死んだ妻イザナミに会うため黄泉の国を訪れた際、あの世の食べ物を食べて変わり果てた妻の姿に驚いて逃げ出し、この世との境を巨大な岩でふさいだとされる。

天国へつながる場所として、地域活性化の一助にと、地元有志でつくる黄泉比良坂神蹟(しんせき)保存会が手紙を受け付けるポストを17年に設置。郵送でも受け付け、毎年6月におたき上げする。

手紙は例年千通前後が寄せられ、23年は約1700通。昨秋、NHKのドキュメンタリー番組で取り上げられて知名度が急上昇。月約100人だった訪問者は約2千人に増えた。

ポスト横には一筆箋が入った箱があり、その場で書いて出す人、あらかじめ書いて持ち込む人もいる。手紙には「向こうで元気に過ごしていますか」「こちらは仲良く過ごしています」など、故人と対話するように近況を伝える内容がつづられている。

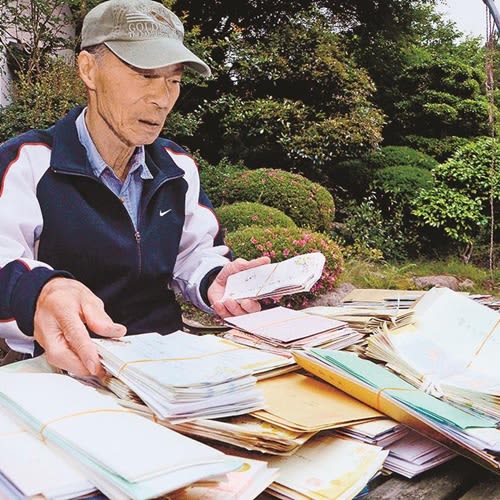

今年5月までに寄せられた過去最多の手紙は段ボール3箱分。現地の掃除や手紙の確認が日課になっている同保存会の三島硅三会長(80)は「手紙は大切に天国までお届けしたい。古事記が伝えるこの場所を次世代につなぎたい」と気を引き締めた。

おたき上げは、東出雲ライオンズクラブや保存会など住民有志で開催し、午前10時から。公共交通機関や徒歩での来場を呼びかけている。