人生100年時代、どうしたら長い老後を幸せに過ごしていけるのか。前野隆司さんは、幸せを科学的に研究する幸福学が専門。研究データから導き出された、「幸せが続く人の共通点」「60歳からも幸せに生きるためにできること」を伺いました。

PROFILE

前野隆司さん・慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授

まえの・たかし●1984年東京工業大学卒業、86年東京工業大学修士課程修了。キヤノン㈱、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、慶應義塾大学理工学部教授、ハーバード大学客員教授などを経て、2008年より現職。24年より武蔵野大学ウェルビーイング学部長兼任。

著書に『幸せのメカニズム』(講談社)など多数。

『 「老年幸福学」研究が教える60歳から幸せが続く人の共通点』

前野隆司・菅原育子/共著 青春新書(青春出版社) 1210円

「幸福学」と「老年学」の専門家がさまざまな研究データをもとに「60歳からも幸せに生きるコツ」を解説。「老年幸福学」は著者二人が生み出した造語。

60歳からの幸福度はどんどん上昇する

年齢を重ねるごとに体力が落ち、できないことが少しずつ増えてきたり、経済的な不安を感じたり……。もやもやとした気持ちを抱えながら暮らしている人も少なくない。

「『老後に必要な資金は』とか『終活の進め方』とか、世の中には人生後半に向けての情報があふれていますが、それがかえって不安をあおりがちになっているのでは」と前野隆司さん。

「メディアの報道を見るとネガティブな記事が多いため、『高齢者は不幸』と思い込んでいる人も少なくないかもしれません。ですが、科学的な見地をもとにした研究によると、60歳からどんどん幸福度は上がってくるというデータがあります」

幸福度は30代後半くらいから下がり、40代から50代が最も低くなるが、そこからは上昇に転じる。60歳を過ぎ、80代、90代に向けてどんどん上昇していくという。

「高齢者は中年時代より、ずっと幸せなんです。スウェーデンの社会学者、ラルス・トルンスタムが提唱した『老年的超越』といって、85歳を超えたくらいから価値観が変わり、宇宙的、超越的な世界観へと変化していくという概念があります。物事に楽観的になり、欲望や欲求から離れ、自己中心的なところがなくなって寛容性が高まっていく。高齢になると物質的な幸せとは違う別の種類の幸せが待っているんです。高齢者は実はとても幸福である、という学問的事実を多くの人に知っていただきたいですね」

60歳を超えるとどんどん幸福度はアップする。それを知るだけでも老後の不安が少し軽くなる気がする。とはいえ、周りを見ると、年を重ねて幸せそうな人もいれば、そうではない人もいる。その差はどこからくるのだろうか。

前野さんが専門とする「幸福学」は、心理学と統計学をベースに、どういう人が幸せであるかを検証していく学問。

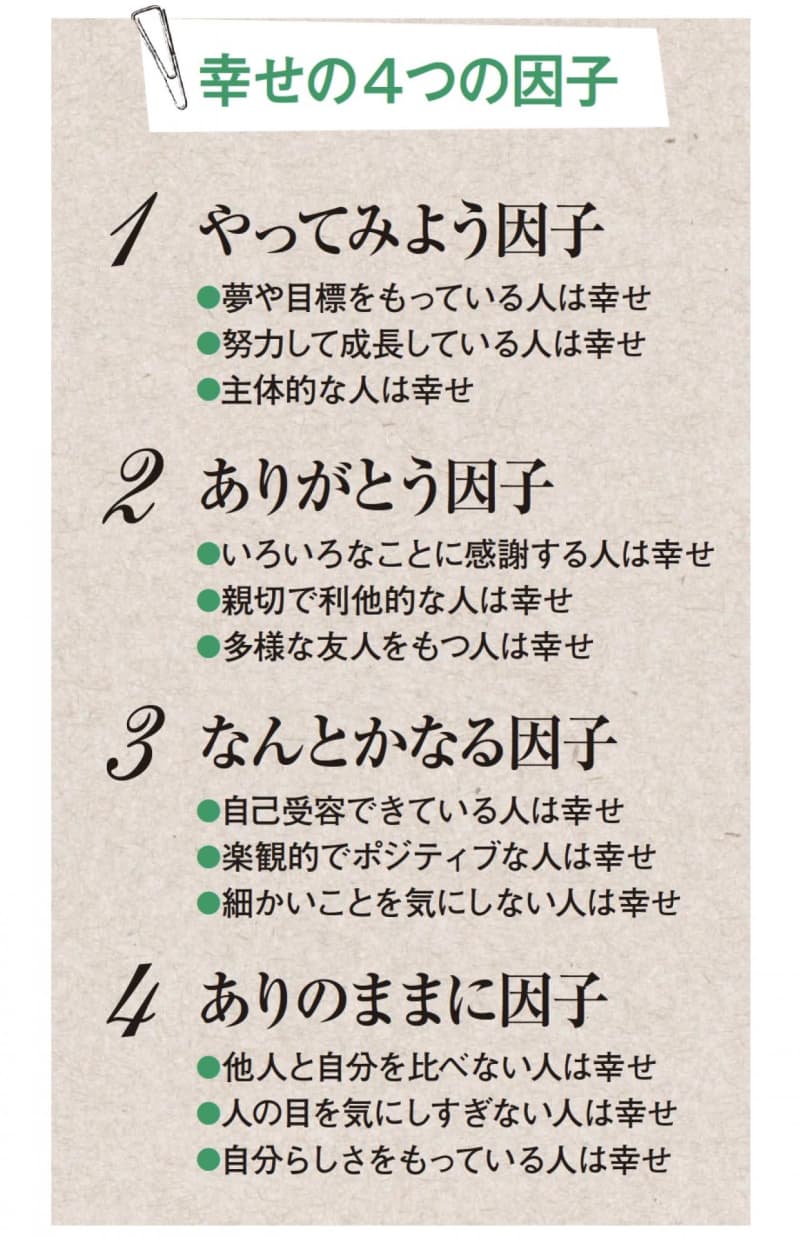

「この幸福学の研究で、『私は幸せだ』という漠然とした気持ちを科学的に分析しました。すると人が幸せを感じる要素は、基本的に大きく分けて4つの因子から成り立っていることがわかりました」

幸せの4つの因子を意識して

4つの因子は下の表のとおり。1つ目の「やってみよう因子」は自己実現と成長の因子であり、2つ目の「ありがとう因子」はつながりと感謝の因子、3つ目の「なんとかなる因子」は前向きさと楽観の因子、4つ目の「ありのままに因子」は独立と自分らしさの因子だ。

この4つの因子を意識して自ら動くことで、「幸福度を高めることができる」と前野さん。

熱中できる趣味や仕事をもつことが大事

「幸福を感じている人は、積極的に自ら創造し、参加する趣味や仕事をもっていて、それらを楽しんでいます。私の友人に定年になりやることがなくヒマ、という人がいますが、残念ながら幸福度は高くありません。仕事からリタイアしても、趣味も習い事も何歳からでも始められます。私には何もない、というのであれば何か始めてみましょう」

前野さん自身も59歳から書道を始め、熱中している。

「対談企画で出会った書家の先生に、弟子にしていただきました。この年で今さら書道を始めても、と思う人もいるかもしれませんが、意外と円熟味のある字が書けるんですよ(笑)。『先生に上達が早いね』なんて言われるとすごくうれしいですよ。年代の違う弟子の方々との交流も楽しく、年を経ているからこそ、いろいろな気づきもある。書道、絵画、楽器演奏、刺しゅうのような手芸など、美しいものを作り出すものは特におすすめです。私の調査でも、美しいものを創造している人は幸福度が高いことがわかっています」

「つながり」が多いという点も、幸せな人に共通している。

「近所づき合いと幸福度の関係の調査研究では、家族や友人が少なくても近所づき合いが密な人は幸福度が高いというデータがあります」

「日常的につき合いがある」「挨拶程度のつき合いがある」「特にない」の中で、「日常的につき合いがある」と答えた人の幸福度が圧倒的に高い、という結果が出たそうだ。

「近所づき合いは面倒、と思う人もいますが、ちょっと頑張って近所づき合いをしている人のほうが幸せなんですね。近所づき合いがない人は、まずは笑顔で『こんにちは』や『こんばんは』の挨拶だけでいいので始めてみましょう。顔なじみになったら『今日は暑いですね』など天気の話でも加えると、だいぶ変わってきます。スーパーやコンビニのレジで『ありがとう』『お世話さま』と言ってみるだけでも幸福度が上がります。もちろん、喜びや悲しみを分かち合える友人など、強いつながりも大切ですが」

ボランティアのような利他的(他人のために貢献する)行動も幸福度を高める。他人のためというと、まずボランティアが思い浮かぶが。

「小さなことでもかまいません。道端のゴミを拾う、でもいいのでやってみるといいですね」

※この記事は「ゆうゆう」2024年7月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

取材・文/田﨑佳子