インバウンド対策への危機感

長いコロナ禍のトンネルを抜け、国内外の旅行が回復の兆しだ。日本においても海外からの旅行客・通称〝インバウンド〟の需要が増えていると肌で感じられる。

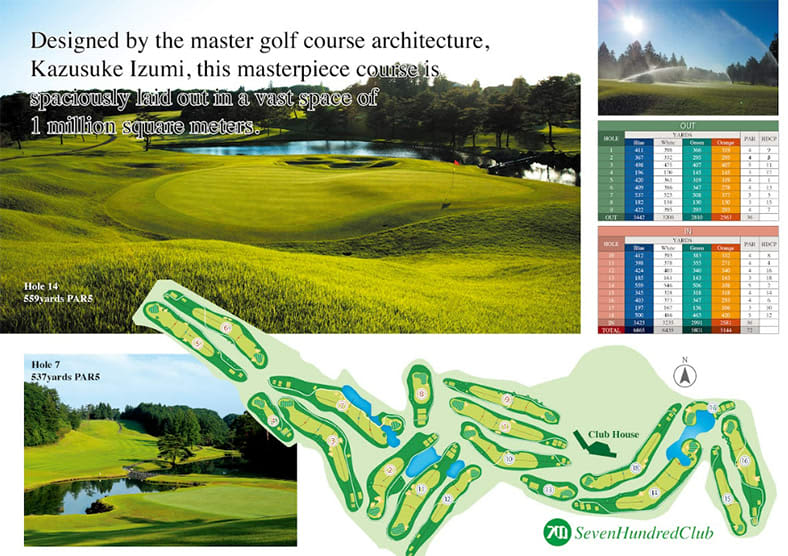

僕は、栃木県のセブンハンドレッドクラブを経営しているが、ここで地域振興・観光需要喚起の取り組みが認められ、2022年より(公社)栃木県観光物産協会において「とちぎ観光地づくり委員」として職務を頂いた。地域観光では「今だけ・ここだけ・あなただけ」が求められ、地域の特色を活かした個性的な取り組みが求められる上、「インバウンド」への対策・需要掘り起こしが当然の施策となる。

一方、日本のゴルフ業界はどうだろうか。海外のゴルファーを積極的に受け入れる、英語対応のための社員教育を行う事業者はまだまだ少ないように感じる。日本のゴルフ人口が減少していると叫ばれるにも関わらず、ゴルフ業界が日本人に重きを置いてビジネスを考えていることに危機感があった。そこで、2023年2月に宮崎県で行われた「アジアゴルフツーリズムコンベンション2023(AGTC2023)」に参加をしてきた。

ゴルフツーリズム最前線

遅すぎた。ただ、まだ間に合う。そんな感覚を得たのが、商談会に臨んでの率直な気持ちだった。海外のバイヤー(旅行代理店等のゴルフツアーを組む人々)からすれば、英語で対応してもらえない、メンバーシップ中心で閉鎖的なコースも多く、日本のゴルフ場は未開拓な市場との認識が強くある。

だからこそ新規参入の余地はあるとホッとする一方、ゴルフ業界の端くれに居る者として「コレで良いのか?」という強い違和感を覚えた。

前述したように、日本の旅行業界では観光以上に「文化体験」や地元の食材を使った「グルメ体験」などカスタマイズされた様々な体験・付加価値を提供している。その中にゴルフは入っていない……。

何とも言えない気持ちを持ち帰り、社内のメンバーと共有すると、さらに衝撃の言葉が相次いだ。「英語が喋れない」「どうサービスしたらいいか分からない」という意見や「海外の方はマナーが悪い」「タトゥーをしているのではないか」などの偏見も相まって「インバウンドを受け入れたくない」というスタッフが大半だったのだ。

期せずして訪れた転機

このままではセブンハンドレッドクラブは取り残されてしまう、という危機感の中、当コースでフットゴルフの国際大会が開催された。海外からの選手たちは、気難しくストレスを感じさせる外国人というスタッフの想像を見事に裏切り、みんなフレンドリーで、一気にスタッフの考えが変わってしまった。

「意外と良い人たちでした!」「私、ハローって言っちゃいました!」―。スタッフから笑顔の報告を受けるたびに「あぁ、今まで機会がなかっただけなんだな」と思うに加え、異文化への耐性づくりが足りなかったと反省した。

日本人でも「ゴルフをしない人」は、ゴルフ場スタッフにしてみればある種の「インバウンド」と言えるだろう。更に海外からのお客様となれば未知の世界。こういった心理的な壁を打破しなければ、日本のゴルフインバウンドの夜明けはないと、自社での取り組みを通じて今更ながら反省している。

インバウンドゴルフ挑戦の加速

ゴルフ場でのフットゴルフ大会を含めて「世界一何でもできるゴルフ場」を目指し、挑戦を続ける我々に立ち止まる時間はない。

2023年度は日本政府観光局(JNTO)からオファーを頂き、海外バイヤーのセブンハンドレッドクラブ視察ツアーを得た。正直、インバウンド対策も英語対応もしていない中で不安だらけだったが、ツアーの感想は「エクセレント!」。英語が出来なくても、受け入れようとするホスピタリティやおもてなし、何よりコースの中の「松林」の風景が素晴らしいと評価された。

我々にとっては「いつもの・おなじみの」風景が、海外からの来訪者には「ここだけ・あなただけ」になることが驚きだった。「何事もやってみなきゃわかんないよ」と、シタリ顔で社員に言っていた自分が恥ずかしい。僕を含めて、インバウンドはとにかく実践あるのみ。2024年度は栃木でインバウンドゴルフ新興の中心となるべく、精進したい。

この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2024年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。