地震後の避難生活で健康状態が悪化するなどして亡くなった22人が、新たに災害関連死と認定されました。

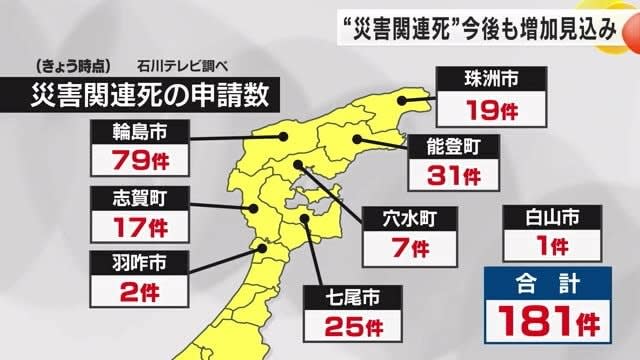

石川県内ではこれまで少なくとも181人について災害関連死の申請が行われていて、今後、能登半島地震の死者はさらに増える見込みです。

18日開かれた県と市や町の合同審査会で災害関連死と認定されたのは、輪島市の19人と七尾市の3人です。

能登半島地震の死者は282人となり、276人が亡くなった2016年の熊本地震を上回る 見通しとなりました。

県内では19日時点で、輪島市で79件、能登町で31件など少なくとも181件の申請があり、災害関連死は今後さらに増える見込みです。

災害関連死の合同審査会は今後も月に1回のペースで開かれる予定です。

認定作業が進む一方で、災害関連死のリスクは これからも気を付けなければいけません。

金沢市内で開かれた講演会では、東日本大震災で災害対応にあたった植田信策医師がこう話しました。

「これからの課題についてお話しします。東日本大震災を参考に、能登半島地震でのエコノミークラス症候群、これからどうなっていくか。(東日本大震災では)仮設住宅に移ってからの血栓症、エコノミークラス症候群の発生率を見ると、実は年々上がっていったんです。仮設住宅入ってから。明らかに仮設住宅の方がどんどん悪くなっていったんです」。

エコノミークラス症候群というと発災直後の車中泊などが思い浮かびますが、仮設住宅での暮らしなどこれからも気を付けなくてはいけない。

植田信策医師によりますと、東日本大震災では仮設住宅に入居した人の方が、それ以外の住宅に住む人に比べてエコノミークラス症候群の発生率が高くなりました。

植田医師たちはその原因を運動量の低下と考え、仮設住宅で運動指導を行ったところ健康状態が改善されたそうです。

そこで植田医師は能登半島地震の被災地を支援している人たちに対して「体を動かすような活動を仮設住宅で行ってほしい」と呼びかけています。