「平和の礎に誰が刻銘されているのか、県外からも検索できるようにしてほしい」。23日の慰霊の日を前に、りゅうちゃんねる取材班に沖縄県外在住の読者からこんな問い合わせが寄せられた。糸満市摩文仁の平和祈念公園には、79年前の沖縄戦で亡くなった国内外の戦没者24万2225人の名前が刻まれた「平和の礎」がある。刻銘された名前は、平和祈念公園内にある無人の検索機で、全人名を誰でも検索できる。読者の要望について沖縄県の担当者に聞いてみた。

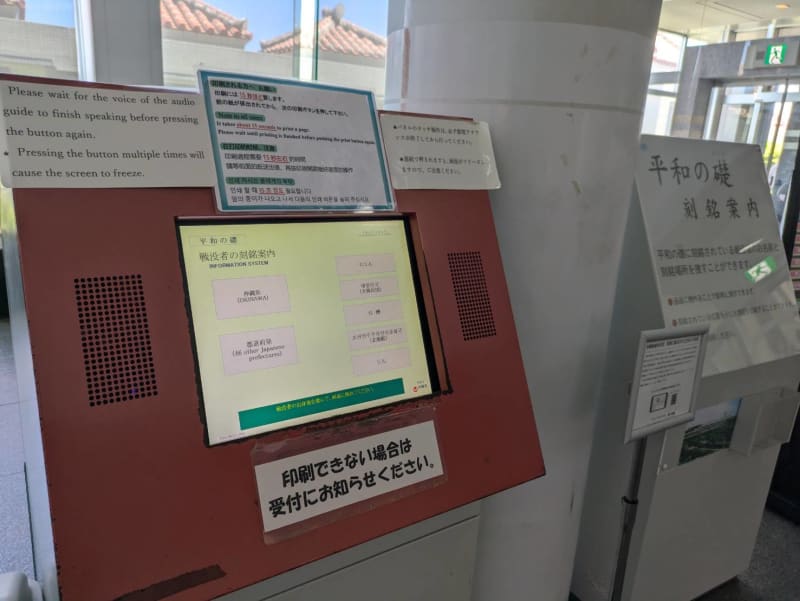

礎の名前が探せる検索機は、平和の礎の入り口と、隣接する県平和祈念資料館の2カ所に設置されている。検索のシステムは公になっており、その場に行けば誰でも見ることができる。

平和の礎を所管する沖縄県平和・地域外交推進課の担当者は、ネットに公開されていない経緯について「元々は、平和の礎の現場を訪れて、名前を確認して場所がどこにあるのかを検索するシステムで、どこにあるのか確認する意味合いが強かった。それ以来、現状のままになっている」と説明した。

建設から29年がたつ今も刻銘の有無についての問い合わせが国内外からあるという。担当者は「県に問い合わせいただくと、刻銘されているかどうかすぐ答えられる」と、現状は沖縄県への電話やメールでの問い合わせに対応していると説明する。

平和の礎は1995年6月23日、大田昌秀県政で建設された。当時ネット公開の考えはなかったのか。

大田県政で知事公室長を務め、平和の建設にも携わった高山朝光さんは、当時はコンピューターの普及はまだまだでネット公開は議論のそ上に上がっていなかったと話す。高山さんは「名簿をどう整理するかで目一杯だった。米国からの名簿取り寄せるもぎりぎりだった」と当時の名簿作成の労苦を振り返る。

その上で高山さんは「世界に発信するという理念は建設当初からある。将来的に名簿そのものもホームページの中に入れ込んで、米国からでもどこからでも検索できるようにするのが一番望ましい」と話した。(滝本匠)