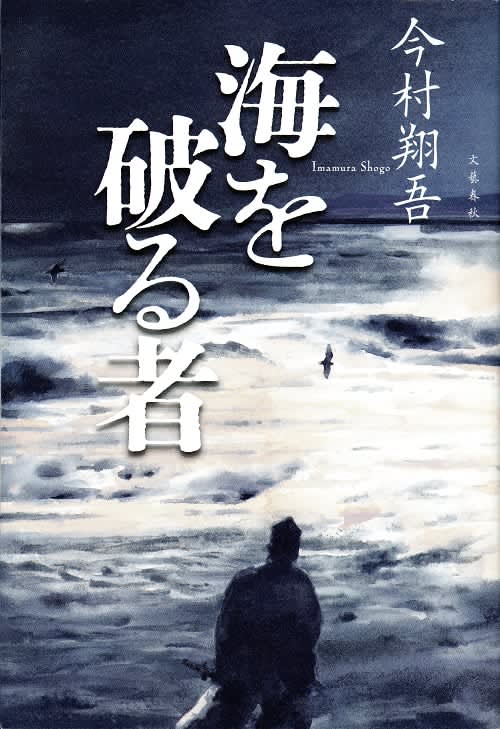

直木賞作家の今村翔吾さん(40)が、元寇(げんこう)をテーマにした歴史大河小説「海を破る者」(文芸春秋刊)を刊行した。読者の誘客を図る長崎県の事業で松浦市鷹島町などを訪れ取材しており、重要な舞台として登場する。今村さんが新作に込めた思いを取材した。

-異文化と向き合う緊迫した物語となった。

人と人が分かりあう、分かりあえないというのは結構あいまいなもの。家族でも分かりあえない場合もあれば、異国同士でも分かりあうタイミングもある。異境、異文化、異端とかいうのは、実は必ずしも外国人とかだけではなくて、身近なところでもあるかもしれない。身近な人でも考え方が違うとか、分かりあえないことがあるように。ただそれを排除しはねのけるのか、近づけ対話するのか。人と人のつながりが今回のテーマ。

-県内の松浦、平戸、壱岐、対馬が登場する。小説の舞台としての長崎について。

すごい歴史のあるまち。特定の時代だけではなくて、玄関口と言われる他国との文化とかの関わりで特異な県だと思う。その魅力は時代のどこを切り取っても他とは違った切り口になる。そういう意味では小説の舞台としてはいい場所。

-今の時代の戦争を踏まえた作品と捉えていいか。

今の時代というか、これからも、もしかしたら変わらないのかもしれない。変わらなかったら本当は駄目なんだけれど。一番必要なのは、人間が変わろうとし続けることが重要で、結果として争いはなかなかなくならない。なかなか人と人の争いはなくならないというのは、結論ではなくてスタートであり続けるべきだと思っている。分かりきっているけど次どうするのか、このモーションはそれこそ長崎とか先の戦争で甚大な被害を受けた場所の方はよくよく分かってると思う。

これ(「海を破る者」)は鎌倉の小説であり、今の小説であり、未来の小説であってほしい。戦争を終わらせたい。戦争っていろんな見方があるなと思う。

(今村さんの)どの小説にも人を諦めないという普遍的なテーマがある。人の可能性、人の優しさというか、くさいかもしれないけれど、人の夢とか希望とか優しさを諦めないことを、せめて小説では書き続けたい。というのが僕のスタイル。海を破る者は原点に戻っている。

-排他的な意識は日本だけでなく世界各国の中で強まっている。

(世界で)戦争だけでなく移民が増えてきたりとか、この国の未来が関わっている話かな。各国の人たちとどう生きていくか。日本は海で隔てられているから特に(外国に対する)アレルギーが強いと思うけど、日本の未来がこうあってほしいという願いが(作品に)こもっている。

今村さんは「海を破る者」刊行記念で、今月7日、長崎市で講演会を開催。今後の展望について「長崎で(坂本)龍馬を描きたい」と語った。魅力的な歴史小説を出し続ける今村さんに注目したい。

【略歴】いまむら・しょうご 京都府生まれ。2017年「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」でデビュー。18年、同作で歴史時代作家クラブ賞・文庫書き下ろし新人賞を受賞。同年「童神」(刊行時「童の神」と改題)で角川春樹小説賞を受賞。20年「八本目の槍」で吉川英治文学新人賞を受賞。22年「塞王の楯」で直木賞を受賞した。