被害が後を絶たない「ニセ電話詐欺」と「交流サイト(SNS)型投資・ロマンス詐欺」。高齢者のみならず、幅広い年代で被害が確認されている。なぜ、だまされてしまうのか。立正大心理学部(東京)の西田公昭教授(社会心理学)に、被害に遭う人の心理や詐欺への対策について聞いた。

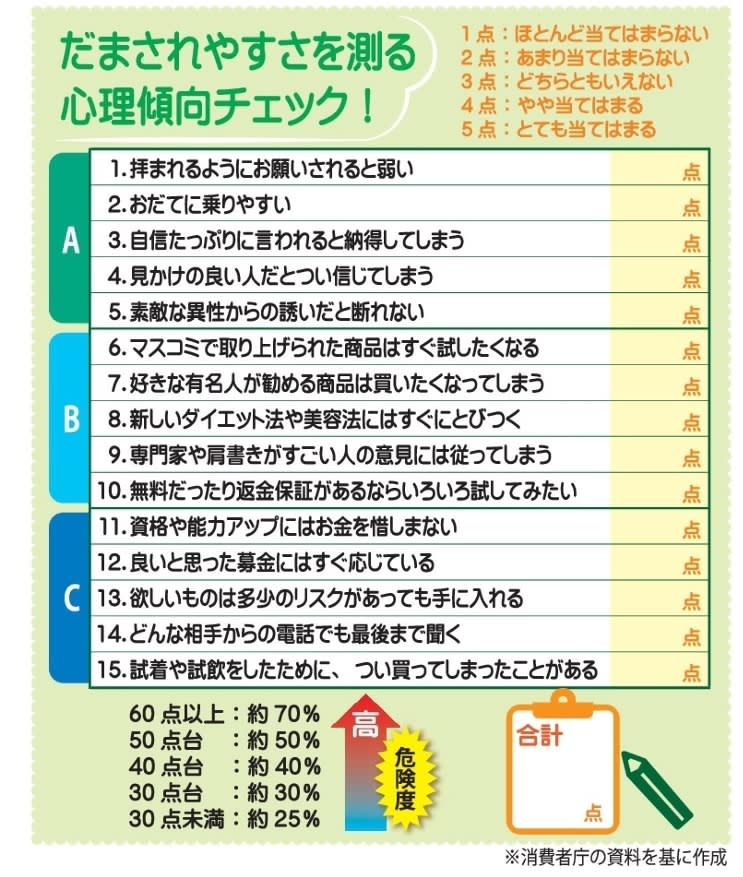

-だまされやすい人の特徴は。

詐欺といえば、高齢者が被害に遭うと思っている人が多いが、それは大違い。年齢を問わず「自分だけは絶対にだまされない。大丈夫」という人が案外だまされる。

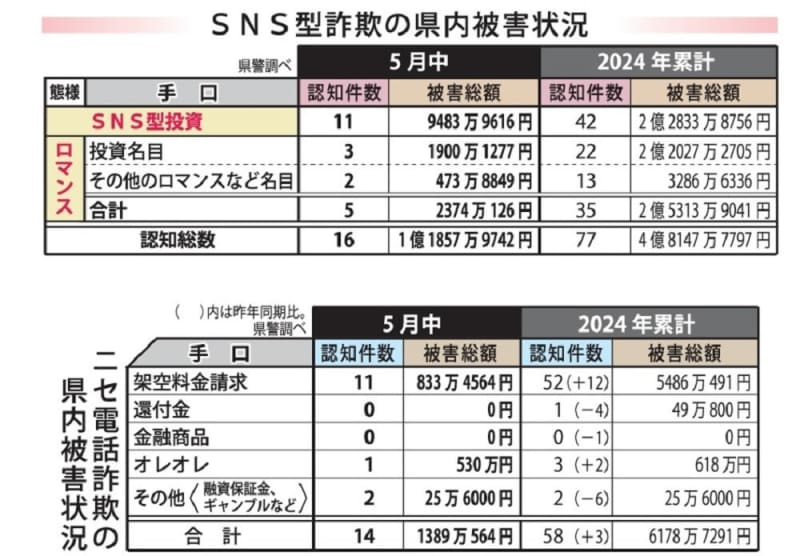

-長崎県警が5月末までに認知したニセ電話詐欺被害のうち、最も多い手口が「架空料金請求」の52件。パソコンやスマートフォンのウイルス除去を名目に金をだまし取る「サポート詐欺」が頻発している。被害者は、どのような心理の下でだまされるのか。

まず、画面に表示される「ウイルスに感染しています」といったうその警告により、不安や恐怖に陥る。パニックになり、きちんとした判断ができない中で、提案されるのがウイルス除去ソフトなどの解決法。「溺れる者は藁(わら)をもつかむ」ということわざがあるように、被害者は慌てて、それしかないと思い込み、ウイルス除去費用として金銭をだまし取られてしまう。

-SNS型投資・ロマンス詐欺は、SNS上で何度もやりとりを重ね、信頼関係を構築した上で、だましている。被害者はなぜ、途中で気づかないのか。

初めは半信半疑でも、やりとりを重ねるうちに入金し、「投資して少しはもうかったから信じられる」「これは本物なんだ。夢がかなうかも」という思考になる。自分のとった行動を正当化し、後悔を避けようとする人間心理だ。こうして思い込みが強くなると、おかしな点には気づきにくくなり、自分にとって都合のいい情報だけを収集してしまう。この現象を「確証バイアス」といい、なかなか自分では気づけないし、後戻りできなくなる。

-家族やコンビニの店員など周りの人が詐欺に気づいて未然に防いでいるケースもある。だまされている人にどのような声かけをすればよいのか。

「だまされるなんてバカじゃない?」など、高圧的に責めてはいけない。詐欺にあったことを恥ずかしいと思い、相談しなくなったり、反抗したりするからだ。誰にも言えずに泣き寝入りすることもあり、表面化している被害は氷山の一角に過ぎない。「もしかしたら詐欺かもしれないから、もう一度、一緒に考えよう」や「大丈夫だと思えても誰だってミスはあるから」などと寄り添って確認することが大切。

-詐欺への対策とは。

「注意して」「気をつけて」といった旧態依然とした精神論の対策では追いつかない。最近は、実業家など有名人のフェイク広告動画や音声を使った詐欺もある。それを見抜く方法や詐欺の巧妙な手口を知って、事前に対応策を練習しておくなどの個人でできる対策のほか、警察と消費者センターとの連携も必要だ。