東京都知事選挙の立候補者の一人、前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏は、その市長在任中の言動が一部のSNSユーザー等から熱烈な支持を得ている。

市議会や一部の地元マスコミを攻撃するなど、石丸氏のスタイルは賛否両論を呼んだ。

しかし、わが国は法治国家である以上、本来、法的観点からの検証が欠かせない。そこで本記事では、石丸氏が市長在任中に行って話題となった「専決処分」を取り上げ、その法的な問題点について検証を加える(全2回後編)。

※前編:SNSで人気の都知事選候補「石丸前市長」だが…在任中に行った「専決処分」の“違法”とは

市議会議員が市(市長)を名誉毀損で訴えた裁判の一審の賠償命令に対する「控訴」

今回、まず取り上げるのは、市議会議員のY氏が石丸氏と安芸高田市を被告として提起した裁判の第一審の賠償命令に対する「控訴」の専決処分である。

Y議員は、石丸氏の発言によって名誉を毀損されたとして、2021年6月に石丸氏に対し、9月に安芸高田市に対し、広島地裁に330万円の損害賠償請求訴訟を提起した(同年10月に両者への請求が併合)。そして、2023年12月26日に安芸高田市に対し33万円の損害賠償を命じる判決が言い渡された。

市が控訴する場合には議会の承認が必要であるが、石丸氏は12月28日に専決処分による控訴を行った。

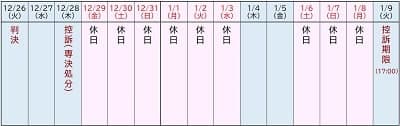

その理由として、石丸氏は、議会を招集していたのでは控訴期限の2024年1月9日17時に間に合わなかったことを挙げている([図表]参照)。

これに対し、市議会は、2024年2月の臨時議会において不承認の決議を行った。

神奈川大学法学部の幸田雅治教授(地方自治法)は、石丸氏の専決処分を適法と考える余地があると指摘する。

幸田教授:「地方自治法179条1項の『特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか』という要件をみたすかどうかが問題となります。

この時間的余裕とは、『議員及び一般市民が告示を知って、招集に応じ又は会議を傍聴することができると通常考えられるだけの時間の余裕』と解すべきです(東京高裁昭和32年7月24日判決参照)。

本件では、控訴期間が14日間と短いのに加え、ちょうど年末年始と重なっていて休日が合計9日も含まれています。このことを考慮すれば、上記要件に該当する可能性があります」

これに対し、「議会だより81号(2024年5月31日発行)」によれば、議員からは、市議会に打診しなかったこと、事前に説明がなかったことを問題視する意見が述べられているが…。

幸田教授:「議会側の言い分は理解できます。しかし、その点は、法令違反の問題というよりも、あくまでも市長の議会に対する政治的責任の問題と考えるべきです」

控訴することの是非はともかくとして、少なくとも、専決処分は法の要件をみたし適法だと解する余地があるということである。

「認定こども園」基本構想費の予算化

最後に取り上げるのは、石丸氏が市長退任直前の6月に行った「認定こども園」の「基本構想費」613万8000円の専決処分による予算化についてである。

これは、建て替え・移転の必要性がある「吉田保育所」「みつや保育所」「吉田幼稚園」の3施設を統合し、公園と一体型の複合施設として移設する計画に関するものである。

石丸氏はこの計画につき、2023年3月、同年12月の2回にわたり予算案を議会に提出したが、いずれも修正・削除(否決)された。ところが、石丸氏は退任直前の5月17日に、同案を予算化する専決処分を行った。

この専決処分について、幸田教授は、地方自治法179条1項の専決処分の要件に該当するかを吟味するまでもなく違法であり、「無効」だと指摘する。

幸田教授:「そもそも議会が否決した案件を専決処分することはできません。

議会が議決すべき事件を議決しないままでいるというのであれば、専決処分の対象になり得ますが(地方自治法第179条1項参照)、本件の場合は違います。議会がすでに議案を否決し、意思を明確に示しています。

首長が議会の意思表示を無視して専決処分をすることは、議会が議決権を有していること自体を否定する行為です。

専決処分の適法要件に該当しませんので、違法であり、無効です」

市側の資料においては「安全上の観点から、早急に認定こども園の整備を進めなければならない」と記載されている。

また、市議会側の資料である「議会だより80号(2024年2月15日発行)」でも「(3施設の)移転・新設は市政の喫緊の課題である」と記載されており、前提となる問題意識が市長と議会の間で共有されていたことがうかがえる。

石丸氏は市長としてどのようにすべきだったのだろうか。

幸田教授:「議会が否決しているということは、議会の意思が明確に示されているので、長は、議会の意思に従って、その後の対応策を検討すべきです。

石丸氏は、統合自体を白紙に戻し、改めてどうするのか検討し直さなければなりませんでした。

それなのに、議会の意思に反して統合を進めるということは、市長として絶対にやってはならないことです。憲法・地方自治法が定める首長と議会の二元代表制そのものを否定する行為といわざるを得ません」

専決処分の効力については、一律に「議会の承認を得られなくても有効」という認識が広がっているように思われる。しかし、それは誤解である。前編で幸田教授が指摘したように、地方自治法179条1項が定める適法要件をみたさない違法な専決処分は「無効」とされる(これまでの裁判例でも無効と扱われている)。

本件の専決処分は、法の要件をみたさないのに加え、二元代表制の観点からも正当化の余地がないことであったといえる。

地方自治の「二元代表制」の重要性

前編で取り上げた「道の駅への無印良品出店誘致」(違法・無効)も含め、いずれの専決処分も、石丸氏にとっては民意を体現するための行動だったかもしれない。

しかし他方で、市議会も住民に直接選挙された議員によって構成され、民意を体現する存在だということを忘れてはならない。

事実、石丸氏と市議会の「対立関係」は動画編集などによって一部が恣意的に切り取られ、多分に誇張して広められている。

『議会だより』等の公的資料において、実際の議論の内容や議決の状況を確認すれば、市議会が民意とかけ離れた活動をしていたのでも、石丸氏と全面的に対立しようとしていたのでもないことは明らかである。

どれほど優秀な為政者でも過ちを犯す。それは「人柄」や「真面目さ」とも無関係である。自分こそが最も的確に民意をとらえているという認識は例外なく「思い上がり」であり、権力の暴走を生む根源となる。

そして、権力の暴走が衆愚の俗情や浅薄な正義感と結託すると歯止めが利かなくなり、取り返しのつかない事態を引き起こしかねない。このことは歴史が証明している。

幸田教授も指摘するように、憲法・地方自治法が定める首長と議会の「二元代表制」は、民意を反映する2つの異なる機関に権力を分担させることにより、権力の暴走を防ぐ精巧なしくみといえる。

安芸高田市で起きたことは、わが国に暮らすすべての人にとって他人事ではない。どの自治体でも起こりうる。石丸氏の件をきっかけに、わが国のみならず多くの国の地方自治制度において二元代表制がとられていることの意味を、よくよく考えてみる必要がある。