江戸時代に宝島(十島村)で起きた「宝島事件」から今年で200年を迎え、鹿児島市の黎明館で関連資料を展示している。突然上陸してきた英国船員が牛を強奪し、藩の役人らと銃撃戦を展開。薩摩藩に軍事的な緊張をもたらした。同館は「薩摩がいち早く近代化を目指す原動力となった出来事。多くの人に知ってほしい」としている。

事件が起こったのは、文政7(1824)年7月。ペリーが来航する約30年前だ。宝島沖に英国の捕鯨船が来航し、複数の船員が上陸。島で飼われていた牛を要求したが、島の役人らが断ると発砲し、牛を強奪した。島の役人らも応戦して船員1人を鉄砲で撃ち殺した。

黎明館で展示中の「宝島外国船入港記録」には「『いぎりす』という言葉だけは分かった」などと事件の経緯が報告されている。船員たちが手ぶりで牛を求める様子や、野菜を与えると一度は喜んで船に戻ったことなどが記されている。一方、戦闘が始まると「鉄砲をしきりに撃ち」「本船よりは大砲をおびただしく発射」とあり、緊張感が伝わる内容だ。

事件は薩摩藩に大きな衝撃を与えた。英国船の再来を恐れ、宝島に軍勢派遣を決定。事件翌月に島津権五郎を大将にした約30人の部隊と、その家来や水夫らが出陣した。同館の崎山健文主任学芸専門員は「島原の乱(1637~38年)以来、約200年ぶりの出陣。武士、民衆にとって初めての経験だった」と解説する。

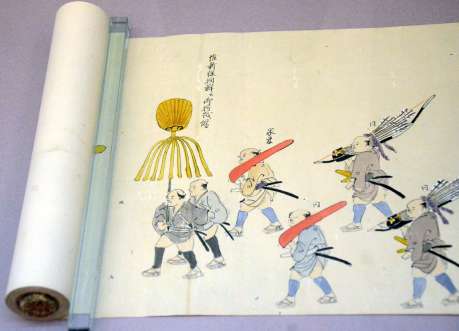

同館に展示する絵図には、馬に乗った武士、弓矢ややりなどの武器のほか、島津義弘の馬印も描かれている。朝鮮出兵の際に使った金色の「唐団扇」だという。崎山さんは「戦意高揚を図ろうと戦国時代に活躍した義弘の武勇にあやかったのは興味深い」と話す。城下は隊列を一目見ようと「見物人群集」というありさまだった。

国内では同じ時期、水戸藩でも英国船員が来航する「大津浜事件」が発生。危機感を抱いた幕府は翌年、オランダ、中国以外の外国船は砲撃で追い返すよう命じる異国船打払令を発令した。崎山さんは「資料を通して、当時の様子に思いをはせてほしい。対外戦争が起こるかもしれないという緊迫感は相当なものだったはず」と話した。