国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門の開門調査を巡り、国が2010年の開門確定判決の執行力停止を漁業者に求めた請求異議訴訟の差し戻し審口頭弁論が21日、福岡高裁で始まる。「開門」と「非開門」の司法判断のねじれ解消を目指す国と、開門による農漁共存と和解を求める漁業者側の溝は深いまま、司法の場で向き合うことになる。これまでの経過と差し戻し審の争点を整理した。

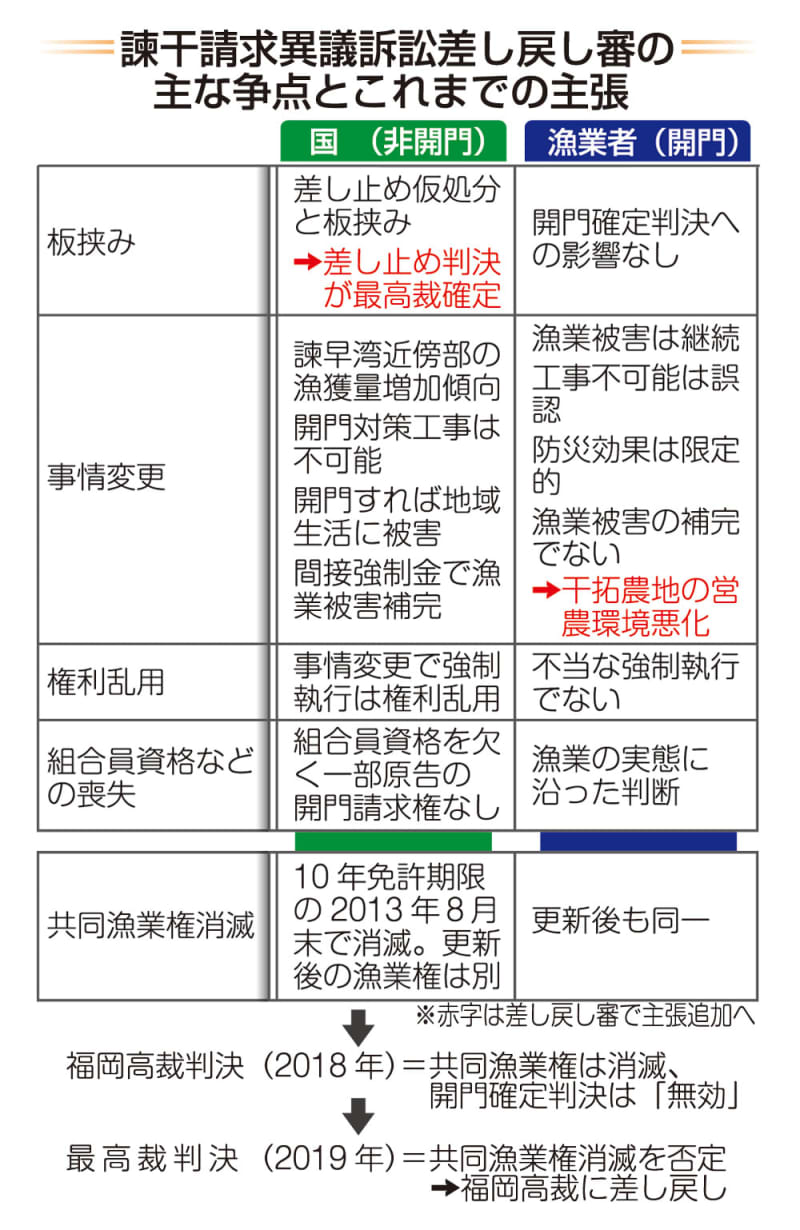

請求異議訴訟とは、確定判決の口頭弁論終結後に生じた新たな事情を理由に、強制執行を認めないよう、裁判所に求める訴え。例えば、債務が弁済されたり、履行期限が延長されたりして、強制執行すれば債務者が不利益を受ける「特段の事情」がある場合に限って認められる。一方で、確定判決後の事情変更を理由に、判決が簡単に覆されるのは他の訴訟への影響が大きく、法的安定性を欠くともいわれている。

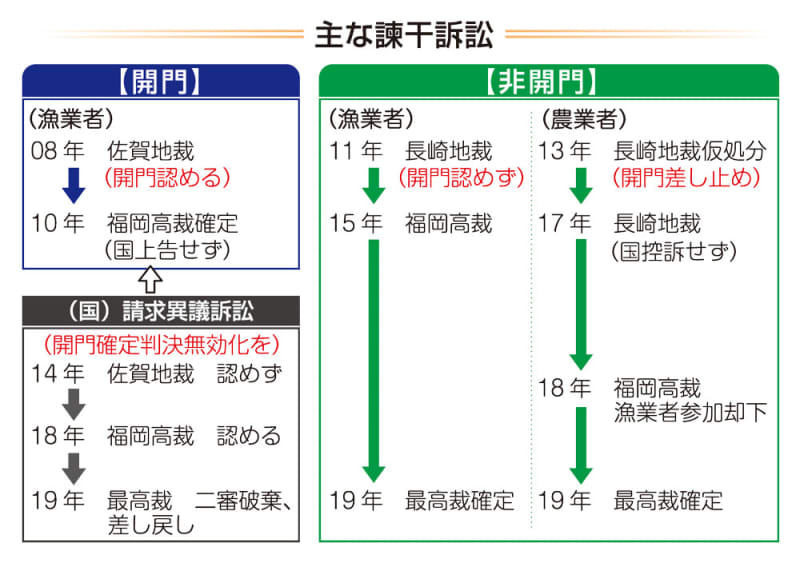

今回の請求異議訴訟は、「3年猶予後、5年間の開門調査」を命じた2010年の確定判決に対し、国がその後、「開門できない事情が生じた」として、開門を強制しないよう、漁業者に求めた。

■事情

国がいう「開門できない事情」とは-。

確定判決を踏まえ、民主(当時)政権下だった国は開門調査方針を示したが、干拓農地の営農者や周辺住民は農地への塩害や堤防の防災効果を理由に開門対策工事に反対。長崎地裁は13年、開門を差し止める仮処分を決定した。自公の政権復帰の下、国は「開門」と「非開門」の相反する司法判断のねじれ解消を狙い、請求異議訴訟に踏み切った。

一審佐賀地裁は14年、「差し止め仮処分は暫定的」と国の訴えを退けた。福岡高裁での控訴審に入ると、国は確定判決で認められた漁業者の開門請求権の前提となる共同漁業権(10年免許制)が「13年8月の期間満了で消滅し、開門請求権はない」と主張を追加した。

このほか、「開門できない事情」として▽開門対策工事が不可能▽諫早湾近傍部の漁獲量増加傾向▽開門すれば営農や防災など地域への影響が大きく、開門強制は権利の乱用になる▽確定判決を履行しない国に科された間接強制金で漁業被害が補塡(ほてん)された-などと展開した。

福岡高裁は18年、共同漁業権の消滅だけを理由に、開門確定判決を「無効化」し、間接強制金の支払いを停止した。しかし、漁業者側の上告を受け、最高裁第2小法廷は昨年9月、「共同漁業権は期限満了後も更新が前提で、消滅していない」と二審判決を破棄、福岡高裁に差し戻した。

■意見

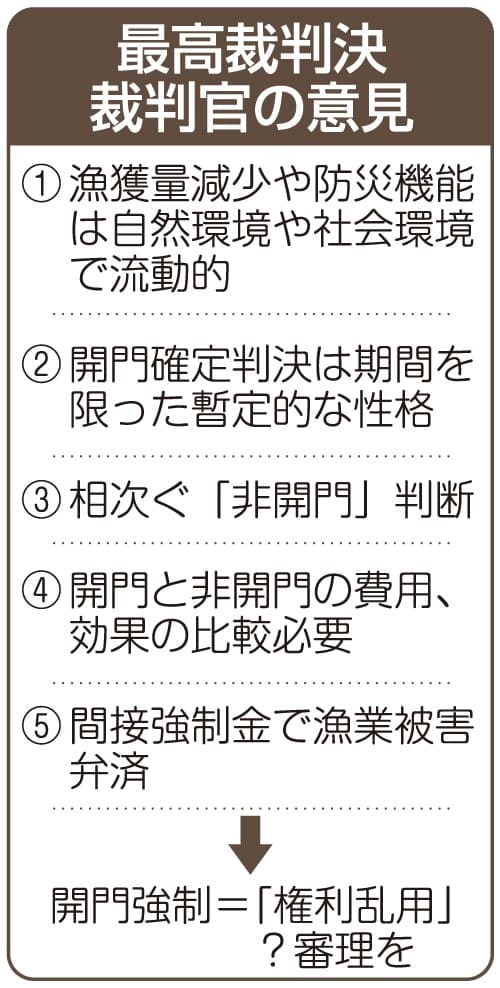

二転三転しながらも、漁業者側は開門調査に望みをつないだ形だが、判決に添えられた裁判官2人の意見を巡り、最高裁が「非開門での決着を示唆した」という見方がある。

最高裁で菅野博之裁判長の意見は、漁業被害や防災機能が自然環境や社会環境によって変動する点を挙げ、開門確定判決は「期間を限った暫定的な性格があり特殊」と指摘。判決から9年という時の経過による変化や、下級審で「非開門」の司法判断が積み重ねられている状況を踏まえ、開門強制が権利の乱用に当たらないか、慎重な審理を求めた。

草野耕一裁判官は、開門した場合としなかった場合に生じる被害認定の必要性や10億円超の間接強制金で漁業被害が弁済されていると指摘。漁業者側弁護団は「裁判官の意見にすぎず、非開門を示唆というのは大きな事実誤認」と切り捨てる。

■焦点

差し戻し審の第1回口頭弁論を前に、福岡高裁は1月17日、国と漁業者側弁護団と今後の進め方を話し合う進行協議を開いた。最高裁が退けた共同漁業権の消滅を除き、「開門」と「非開門」の司法判断の板挟みや、漁獲量回復などの事情変更、開門強制が権利乱用に当たるか否かなどの争点に対し、双方が18年2月の控訴審口頭弁論終結後の事情変更を主張していくことになった。

国が事情変更として重視するのは昨年6月、最高裁が初めて示した2件の「非開門」の判断。最高裁は、諫早市小長井町などの漁業者による開門請求訴訟の上告を棄却。営農者らが開門差し止めを求めた訴訟についても漁業者側の訴えを退け、差し止めを認めた17年の長崎地裁判決が確定した。最高裁の「非開門」決定が、国がいう「開門できない事情」に当たるのか、同高裁の判断が焦点になる。

これに対し、漁業者側は、干拓農地での営農環境の悪化も含め、反論する構え。干拓農地の営農者と元営農者(3法人、1個人)が、野鳥による農作物食害や農地の整備不良などを訴えている訴訟が長崎地裁で審理が進んでいる。馬奈木昭雄弁護団長は「開門も非開門もあらゆる論点を出し合い、漁業も農業も生き残るための方策を考えるべきだ」とし、和解による全面解決を唱える。併せて、漁業者や支援者の大規模行動や集会を重ね、関心が薄らぎつつある世論の再喚起も目指していく。

一方、国は17年4月に示した「開門せずに100億円の漁業振興基金案での和解を目指す」方針を堅持。国は基金案について、有明海沿岸4県と各県漁業団体の同意を取り付けているが、訴訟当事者の漁業者側との協議は進んでいない。

「国が基金案で有明海が再生できるというなら、われわれに関係なく実行すればいい。これまで有明海再生事業に数百億円を突っ込みながら再生できていない。それこそが基金案での再生は無理ということを証明している」。馬奈木団長はこう皮肉る。

長引く法廷闘争に加え、「非開門」と基金案での和解をてんびんにかける国の姿勢が地域を分断、疲弊させている現実を国自身が直視できるか。双方が歩み寄る姿勢も、差し戻し審で問われている。

●関連記事