米国アラスカの自然や先住民の暮らしを丁寧に記録した写真やエッセーで知られる写真家の星野道夫さんが亡くなってから25年がたつ。新型コロナウイルスで人々の在宅時間が増えた昨年以降、著作が増刷を重ねているという。作品の数々は今も色あせることなく、見る人の心を温めているようだ。妻直子さん(51)にオンラインで話を聞いた。(共同通信=永井なずな)

▽思慮深い表情のホッキョクグマ

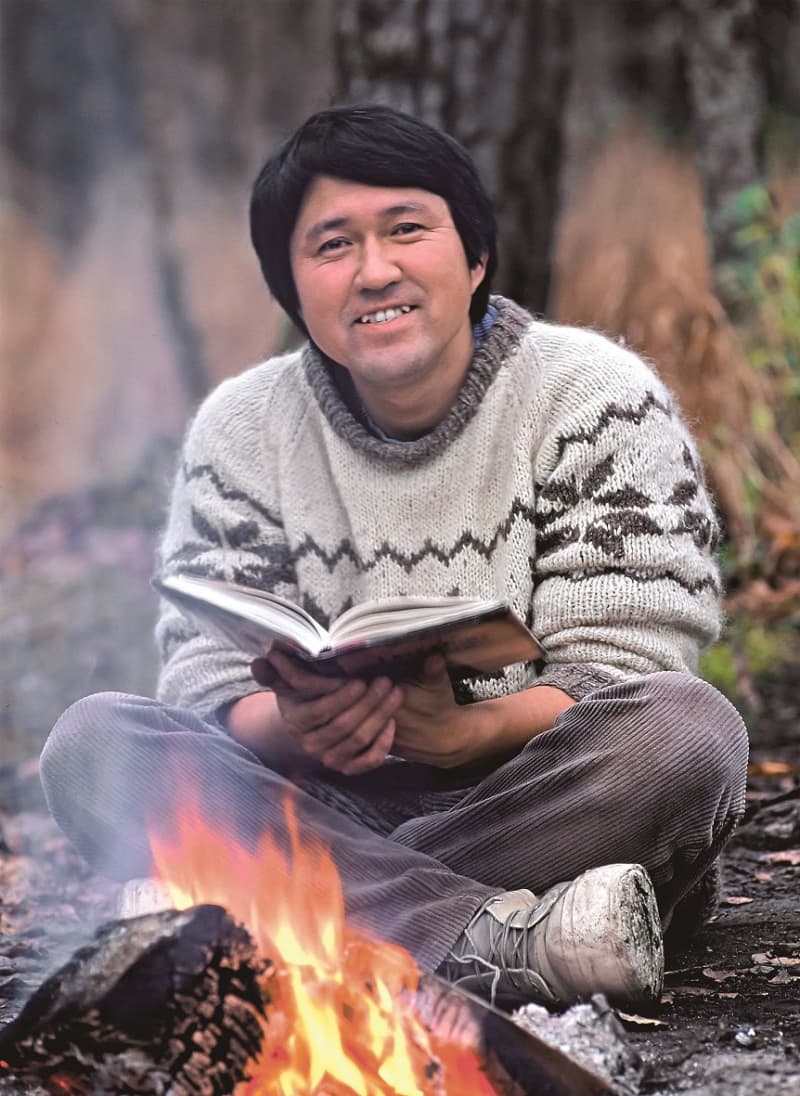

星野さんは千葉県市川市の出身で、慶応大へ進学し探検部に所属した。東京・神田の古書店で、アラスカの先住民が暮らす集落の空撮写真を偶然見かけたことが転機となり、21歳の時に現地で数カ月間滞在。地元の人々と寝食を共にする中で、厳しい自然に息づく動物やその土地に根ざした人々の生活に心を寄せるようになった。

卒業後は動物写真家の助手を2年間務めた後、渡米しアラスカ大学野生動物管理学部に入学。自然の中に分け入って撮影した作品を雑誌に発表するようになり、写真家として次第に知られるようになった。著作は外国語に翻訳され、作品が小中高校の教科書にも多数掲載されるなど国内外で高く評価されている。

思慮深い表情をたたえたホッキョクグマや、水しぶきをきらめかせて川を渡るカリブー(トナカイ)の群れといった写真は、展覧会になると多くの人が見入る代表作だ。

直子さんによると、新型コロナが猛威をふるいはじめた昨年、代表著作の一つ「旅をする木」が4度増刷された。子ども向けの写真絵本など増刷は計9作品に上り、例年にない数になったという。「展覧会の中止で写真を直接見てもらう機会が減ったのは残念だったが、別の形で多くの人の心に届いていた」と直子さんは実感している。

▽ゴールの見えない航海

直子さんは最近、星野さんの著作を読み返していて胸に響いた文章があるという。

「長い目で見れば、人々が今抱えている問題も、次の時代へたどり着くための、通過しなければならない嵐のような気もしてくる。一人の人間の一生が、まっすぐなレールの上をゴールを目指して走るのではないように、人間という種の旅もまた、さまざまな嵐に出会い、風向きを見ながら、手さぐりで進む、ゴールの見えない航海のようなものではないだろうか」

遺作「ノーザンライツ」で、アラスカ州北東部・北極圏野生生物保護区の一帯に計画中の油田開発に翻弄される狩猟先住民を取り上げた章の言葉だ。「急激な社会の変化や日々の不安をどう受け止めて生きればいいか、ヒントが込められている気がする」と直子さんは話す。

ロシア東部のカムチャツカ半島で取材中だった星野さんが、ヒグマに襲われ43歳で急逝してから今年で25年。「あっという間というわけではないけれど、改めて意識すると、経過した年月に驚くことがある」。残された写真や文章の整理は現在も続いており、折に触れて見返すたびに新鮮な気持ちになるという。

▽困難な状況でも

温暖化や海に流されたプラスチックごみといった環境問題は、アラスカの自然や生態系にもじりじりと影響を及ぼしている。もし今、星野さんが生きていたらどんな写真を撮っているだろうか。

「晩年の文章には『人は、どこから来てどこへ行くのか』という言葉がたびたび使われている。巡り続ける自然や命を、変わらずに撮り続けていたでしょう」と直子さん。「困難な状況にあっても、希望を見いだそうとする人だった。人々を勇気づけるような作品を届けてくれたと思う」

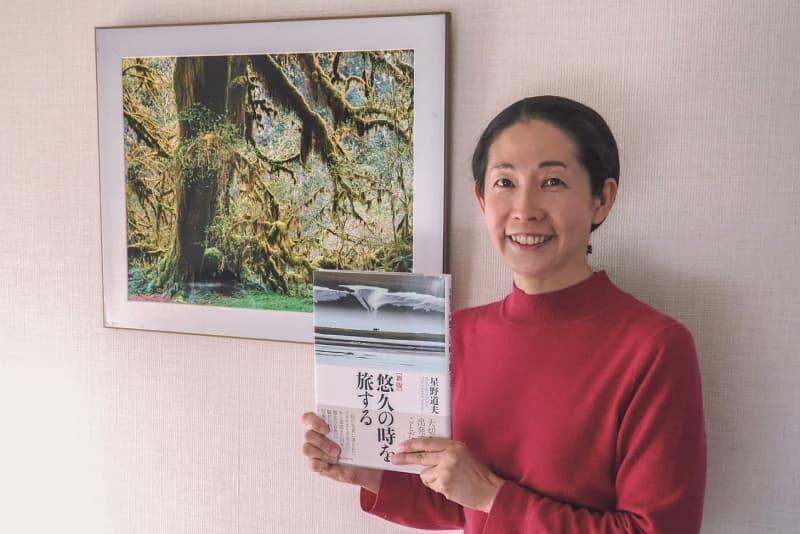

昨年10月には写真や文章で生涯をたどった作品「悠久の時を旅する」の新版が発売された。今年は5月7日から仙台市の仙台文学館、秋には岡山市の県立美術館など各地で巡回展が予定されている。

「自分が撮ったものや書いたものに接した人が、少しでも元気になり何か感じてくれる。そんな仕事がしたい」。結婚前に星野さんが直子さんへ宛てた手紙には、そう書かれていたという。「今も多くの人に作品を親しんでもらえ、本人もきっと喜んでいるでしょう」と直子さんはほほ笑んだ。