南極点。私たちはその存在を知っているが、どんな風景が広がっているか、そこで何が行われているかを知らない。南極点で暮らした日本人は極めて稀有(けう)だからだ。日本人として43年ぶり、3人目の南極点越冬を果たした米ウィスコンシン大の研究員・牧野友耶(まきの・ゆうや)さん(31)が共同通信の取材に応じ、南極点での研究や基地のユニークな生活を語った。宇宙から飛来する素粒子ニュートリノを観測する国際実験チームの越冬研究員として2019年~20年の1年間を過ごした牧野さん。暗闇に揺れるオーロラ、太陽のように光る月。この星の果てにあった世界は、未知の色であふれていた。(共同通信=坂野一郎)

▽極夜、氷点下60度の世界を歩く

風と呼吸の音以外、何も聞こえない。両目のまつげには氷の塊が育ち、瞼(まぶた)を開けることもままならない。

この星の果てで、無限に広がる暗闇の氷上を歩く。暗黒の世界に、自分だけがぽつんと存在している。氷点下60度を下回る吹雪の中、1キロ以上先の観測施設に向かう。基地と施設を結ぶ数メートルおきに立てられた旗を頼りに、孤独な歩を進めていく。前から吹き付ける強風にたまらず足を止め、背を向けるようにして顔を上げると、無数の星々からなる天の川が視界の端から端まで広がり、思わず息をのむ。この空のどこかからやってくるニュートリノを観測して宇宙の秘密を解き明かすために南極点にいるなんて。心地よい自己陶酔は足を前に運んだ。底知れない寒気とは無関係に、体がぞくぞくしてくる。

▽アイスキューブ

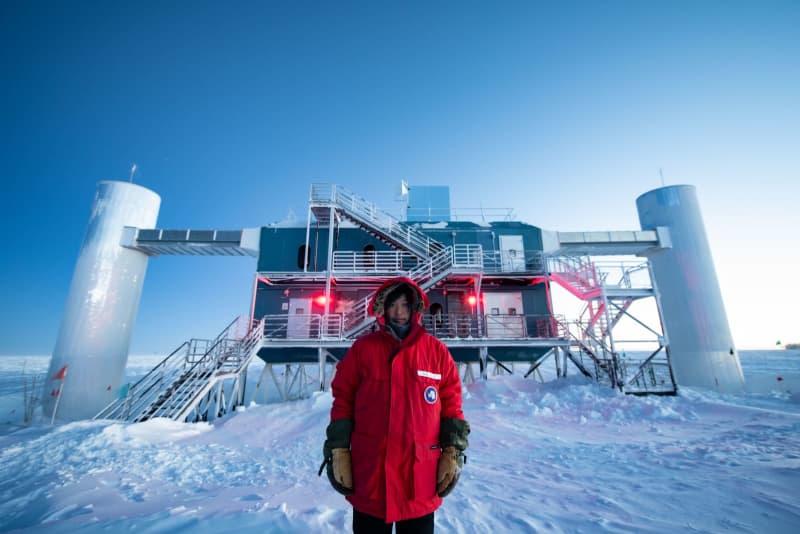

南極点に立つのが夢だった。名古屋大で素粒子宇宙物理学を専攻し、博士号を取得。千葉大での研究員を経て、米ウィスコンシン大の研究チームに参加した。2019年11月に南極点のアムンゼン・スコット基地(米)に赴任し、越冬観測員として勤務を始めた。関わったのは、銀河系外からの高エネルギーニュートリノを観測し、発生源や仕組みを探る「アイスキューブ実験」。南極点直下の巨大な氷床を利用した1立方キロメートルもの世界最大のニュートリノ検出器を用いる実験だ。24時間体制の観測と保守が牧野さんの任務で、異常があれば何時でも観測施設に向かった。

南極点の越冬隊はごく少数で構成される。宇宙物理学や気象学の研究者を始め、電力や水といったインフラ整備や調理を担当し基地を運用する隊員の計42人だけだ。アメリカ人が40人を占め、オーストラリア人が1人、日本人の牧野さんが1人。年齢は20代~60代と幅広い。

冬季に入り、航空機が運用できなくなる2月中旬から10月下旬までは外部からの助けは絶対にない。火災などの緊急事態が起きても自力で解決しなければならないため、赴任前には消防士さながらの訓練が行われる。天井まで猛火が覆う訓練用ビルに突入して救助と消火する実技も行った。「訓練中は一体何しに南極点に行くのか分からんくなった」と牧野さんは笑って振り返る。

名古屋大学大学院の修士1年で越冬研究員のポジションを知って以来、牧野さんの頭にはいつも南極点があった。大学の友人には笑われたが、いたって真剣だった。欧州合同原子核研究所(CERN)での実験で経験を積み、「ネットフリックス」で海外コメディーを笑いのツボが分かるまで繰り返し見て英語を鍛えた。博士号取得後は、日本から唯一アイスキューブ実験に参加する千葉大に移り、新型ニュートリノ検出器の開発に参加、着実にキャリアを積んだ。世界中から応募がある書類審査、オンライン面接、アメリカでの3日間に渡る直接面接と身体検査といった熾烈(しれつ)な試験を経て、ついに狭き門を突破した。

アイスキューブ実験の越冬研究員に選ばれたのは、わずか2人。マサチューセッツ工科大の元研究員、趣味は数学の秀才で、ダイエットコーラ中毒のアメリカ人、ジョン。あとは牧野さんだけだ。

▽隔絶された世界で

19年10月31日。米・デンバーを出発後、ロサンゼルスを経由してニュージーランドのクライストチャーチに到着した。さらに6時間かけて南極大陸のマクマード基地へ。南極大陸はどの国家にも属していないため、南極に滞在中、パスポート上はニュージーランドにいることになっている。基地で小型機に乗り換え、5時間ほどで氷床上に作られた南極点のアムンゼン・スコット基地の滑走路に着陸した。到着したのは11月8日。悪天候で飛べない日も多く、デンバーを出て1週間を過ぎていた。

ステップを降り、すでに長い冬を越えた2人の越冬隊員に迎えられると、そこは南極点の真横。白い氷原の上に、南極条約原署名国の国旗が色とりどりに並んでいた。その中心に、セレモニアル・ポールがあった。夢に描いた南極点に、ついにたどり着いた。「ポールにしがみついてないと地球から落っこちちゃうね」。にやにやして言うと、相棒のジョンは苦笑していた。基地にある自分のデスクからは、窓越しにポールが見える。「世界一のデスクだ」。ジョンはまた笑っていた。

南極点の風景はユニークだ。日の出と日の入りは年に1度だけ。日の出後、太陽が沈まない白夜が半年続き、日没後は太陽が沈んだままの極夜が半年続く。地球上で最も長い極夜の冬にはオーロラが揺れ、天の川が浮かぶ空が日常になる。日の光がない地上は肉眼では足元すら見えない世界で、防寒具で覆われていない頰や眉間などは凍傷になってしまう。時折現れる、彼方(かなた)まで続く氷原を神秘的に照らす月は太陽のように見えた。

ユニークなのは風景だけではない。南極点の基地では、私たちの想像が及ばない生活がある。氷以外何もない南極点では、暖房をはじめ、生活環境を維持するために年間45万ガロンのジェット燃料を消費する。外は細菌も生息できない極寒だが、基地内はおおむね15度程度になっている。

食事はいつも半袖の料理長・ジークさんが腕を振るう。世界中を旅して学んだジークさんが振る舞う料理は豊富だ。タイカレー、ボルシチ、とんかつが出たこともあった。基地内の飲み水は氷床を溶かして利用する。氷床は深さからその年代が計算でき、使用する氷はおよそ2千年前のものにあたる。隊員たちは「ジーザス・ウオーターだ」とおどけてありがたがっている。

「閉鎖空間で生きていくため、南極点での生活を楽しむことも大事な仕事だったと思います」。南極点の基地には、極点ならではの様々なイベントが受け継がれている。

▽南極点の「伝統行事」

20年1月、年始の恒例行事、沈まない太陽の下でのマラソン大会が開かれた。真夏でもマイナス25度ほどまでしか気温が上がらない南極点では、常に凍傷の危険が付きまとう。南極点は標高3千メートル。その高さのほとんどを、世界最大の氷床が占める。マラソンするにはあまり適していないと思われる環境だが、隊員たちは顔をゴーグルと目出し帽で覆い、各国の旗がはためく南極点周辺を走る。42・195キロを完走した女性隊員は、凍り付いた顔を気にもせず笑っていた。

同7月、東京五輪の開催が世界的な新型コロナの感染拡大で延期されたのをよそに、南極点では「ポリンピック」(極点を意味する「ポール」とオリンピックを掛け合わせた造語)が開催されていた。100m走や走り高跳び、ソリ引きといった31種目で熱く競い合う。気温はマイナス70度。最も多くメダルを獲得した人には「10分シャワーを浴びる権利」が与えられる。普段は週2回、2分ずつだけ。隊員はシャワーを懸けて、死にものぐるいでソリを引いた。

平均気温がマイナス60度ほどの冬の南極点でも、最低気温に近い70度を下回る稀な日だけ行われるのが「300クラブ」だ。セ氏マイナス73度は、米国で主に用いられる「華氏」でマイナス100度に当たる。その極寒に基地のサウナから裸で飛び出す。セ氏100度近い基地内のサウナは華氏で200度にあたり、その差は300度。靴だけ履いて、基地から数十メートル離れた南極点に裸で行って帰ってきた者が入れるのが「300クラブ」。20年の冬、華氏マイナス100度を下回った日は2回。牧野さんも、死がよぎる超極寒の中、混乱する脳と身体を無視して必死で走りきり、真の南極点越冬隊員の仲間入りを果たした。

「研究などの任務を果たしつつ、仲間とうまく生きていく工夫に力が注がれていた」。隔絶された世界で健康に生き抜くために、その上で任務を達成するために、基地に受け継がれた知恵がある。

▽努力し、探求し、求め、屈せず

牧野さんにとって、極夜の暮らしはまったく苦ではなかったという。アイスキューブ観測施設の脇にある雪が吹きだまって小高くなったお気に入りの場所に寝転がり、極寒の中でオーロラを眺めては、南極点に初めて来たときと同じようににやにやしていた。そして、いつしか地平線の上の空には、太陽の光が広がり始めていた。半年ぶりに姿を現す太陽。20年9月23日、地球上で最も長い夜が終わり、南極点は夜明けを迎える。

その日、立ち尽くして太陽を見つめた。極夜の時間が終わり、帰還の日が近づくことを意味する日の出には苦々しい気持ちがあったはずだった。気付けば自然と笑顔になっていた。「喜びか、安堵(あんど)か、達成感か。思い浮かんだどれも違う気がした。太陽に頼って生きる地球の生物としての本能的な反応だったかもしれない」。眉間と頰に凍傷を作って基地に戻って来た牧野さんを、多くの隊員たちが「またやってるよ」といつものようにあきれて迎えた。

11月、牧野さんは1年の任期を終え、南極点を離れた。「南極点の魅力に取りつかれた」1年だった。

帰路、忘れられない光景があった。南極点からクライストチャーチへ向かう途中、南極大陸のニュージーランド側に位置するマクマード基地に立ち寄った時のこと。基地の脇にある小高い丘には、1912年に南極点到達を果たしたイギリスのロバート・スコット隊を追悼する十字の碑が立っていた。ノルウェーのアムンゼンに次いで南極点に到達し、その帰路で遭難し命を落とした隊だ。

南極大陸を離れる前日の深夜、晴れ渡る白夜の下で碑の前に立った。悲劇的な結末を迎えたスコット隊。生き残った仲間たちが刻んだ碑にはこう刻まれていた。

“To strive, to seek, to find, and not to yield.”(努力し、探求し、求め、そして屈せず)

氷河から突き上げる風が音を立てて体を通り過ぎていく。人類は今でこそ、南極点に巨大な観測器を構え、この銀河のはるか先からやってくる素粒子を研究している。

「百年前、冒険家たちが文字通り命を懸けて目指したのは、何の標識もない、ただ氷の世界が永遠に広がる一点。到達することが誰かの”役に立つ”ことはない。素粒子宇宙物理学に取り組む動機は高尚な言葉で語れる。だが、彼らを南極点へ駆り立てたものが何だったかを考えたとき、人間を強烈に突き動かす、自分が研究を志す理由になったものと共通するシンプルな何かがあるように思えた」

▽次の夢

今年1月、牧野さんは一時帰国し故郷の岐阜県高山市に滞在していた。「自分が開発に関わった機器で、南極点での観測をするのが次の夢です」とはにかみながら語った。手には南極で越冬した者にアメリカ政府が贈る、勲章のメダルが握られていた。

21年2月、ウィスコンシン大マディソン校に任期無しの研究者として赴任するため、渡米した。今後は、アイスキューブ実験の拡張計画に向けて、新しい観測機器の開発に取り組む。今も、夢の続きを歩いている。

【取材後記】

筆者と牧野友耶さんは名古屋大学の同級生で、ともに写真部に所属していた。「牧野さん」という表記は、キーボードをたたきながらかなり違和感があった。

牧野は19歳の時、コーヒーチェーン店のアルバイトでためた30万円を握りしめ、東京・新宿の専門店までドイツ製カメラ、ライカを買いに行った。「一番かっこいいやつ」にしたかったらしい。部室に持ち帰ったライカM4を手に、得意げだった。

南極点から戻った一時帰国中、名古屋市で彼に会った。南極点用の分厚い赤いジャケットを手にする牧野は31歳になっていたが、得意げでうれしそうな顔は12年前と変わっていなかった。

今年1月に故郷・高山市での取材を終えると、彼は筆者をJR高山駅の改札まで送ってくれた。アメリカでパーマネントの研究職を得て、今後日本に帰国する機会は多くない。

「もう一生会わんやろ」。そう言って彼は改札を去って行った。見えなくなるまで後ろ姿を見ていたが、一度も振り返らなかった。牧野らしいな、と思った。列車まで、時間はまだずいぶんあった。

ストーリーズPLUS「43年ぶりに南極点で越冬した日本人研究者、1年の軌跡」はこちら https://youtu.be/TiLM9RcsD7o

牧野さんが撮影したタイムラプス動画はこちら https://youtu.be/HTbz9lfTfhU