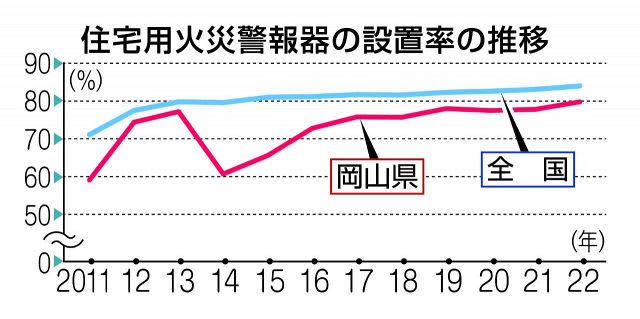

火災で発生した煙や熱を感知して音で知らせる住宅用火災警報器の設置が岡山県内で伸び悩んでいる。推計設置率(6月1日現在)は、79.8%で全国33位。全国平均の84%を4.2ポイント下回った。消防法などで設置が全面義務化されて10年超。初期設置の警報器は動作不良を起こす可能性があるとされ、県は警報器の早期設置とともに点検を呼びかけている。

警報器はホームセンターなどで1個3千円前後で販売。1カ所で異常を感知した際に、別の部屋の警報器と連動して鳴るタイプもある。設置は新築住宅では2006年に、既存住宅では県内では11年に義務付けられた。設置率は、各自治体の消防本部などが戸別訪問や電話で行った抽出調査で割り出している。

総務省消防庁のまとめでは、県内の設置率は全国ワースト2位だった15年の65.6%から16年に7割台に上昇したものの、その後は頭打ち状態になっている。罰則がないことも設置が進まない一因とみられ、県は春、秋の火災予防運動などで啓発活動を展開。19年からは県内の各消防と連携し、設置率が低いエリアの住民にダイレクトメールを送るなど普及に努めた。

機器の点検も促している。多くの警報器は電池の寿命が約10年とされ、「電池切れや故障で作動しない事態を防ぐため、動作確認をしてほしい」と県消防保安課。警報器のひもを引っ張ったり、ボタンを押したりして簡単にでき、不具合があれば電池や機器の交換を推奨している。

県のまとめでは、16~20年に発生した住宅火災による死者は100人。うち48人は午後10時から翌午前6時までの就寝時間に起きた火災で亡くなった。寝ている人が逃げ遅れたケースが少なくないとみられ、同課は「逃げ遅れをなくし、命を守るためにも警報器の設置は有効」とした上で「各地の自治体などと連携して設置や点検に向けた啓発活動を強化していく」としている。