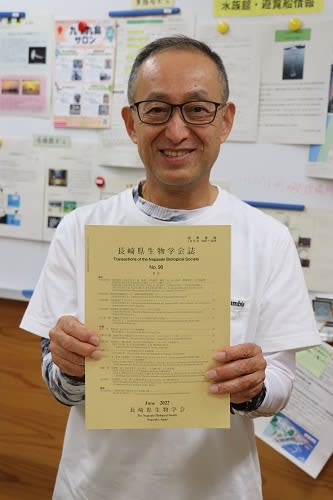

九十九島の調査や清掃などを行うボランティアグループ「九十九島の会」(伊藤一喜会長)=長崎県佐世保市=などは、タカの仲間、ミサゴの南九十九島における繁殖調査の結果をまとめた論文を、県生物学会誌90号に寄稿した。

同会によると、ミサゴはタカ目ミサゴ科で、環境省は準絶滅危惧種に指定。全長は約60センチで、沿岸部など水域周辺に生息して魚を捕食する。

調査は、ミサゴの繁殖成功率を調べることで生息状況を解明し、九十九島の環境への理解を深めようと、同会生物部会がさせぼパール・シーと合同で昨年初めて取り組んだ。3~6月に7回実施し、七つの島で確認した9個の巣を船上から観察。巣の位置や抱卵の様子、巣立ちの状況などを調べた。

論文では、巣は海側に突き出た場所の海面から約10~15メートルの岩や松の上部などにあり、巣材に枯れ木と共にポリ袋や黒色ホースも使われていたことや、巣と巣の間の距離は平均約661メートルで、巣立ち成功率は約56%だったことなどを発表。繁殖に悪影響を与える要因としてカラスなどによる捕食が考えられ、無人島が近接する九十九島では他の地域と比べて巣が集まった状態にある可能性があることも記した。

伊藤会長は「今後は北九十九島でも調査を実施し、比較できたらと思う。九十九島は希少種であるミサゴがいる魅力的な場所ということを多くの人に知ってもらいたい」と話した。