気候変動や世界的な人口増などを背景に、将来的な食肉の安定供給が揺らぐ中、代替食の一つとして、牛や鶏などの細胞を人工的に増やして作る「培養肉」が注目されている。未来の人類を救う、この夢の技術の鍵を握るのは、イネだった。

シンガポールの培養肉メーカーは、希少魚の「ハタ」の筋肉から取り出した幹細胞を使って5センチほどの培養魚肉を開発し、4月、イスラエルで試食会を開いた。ニホンウナギの培養魚肉の開発も進める。

このメーカーに培養に必要な「成長因子」と呼ばれる特殊なタンパク質を販売するのが、兵庫県西宮市と徳島市に研究ラボを置く名古屋大発のスタートアップ企業「NUProtein」だ。「大量生産ができれば、培養肉の価格を3千分の1に抑えられる」と同社の南賢尚社長。着目したのが、品種改良されたイネだった。

イネの胚乳(コメ)には成長因子を貯蔵できる性質があり、遺伝子を組み換えることで成長因子を大量生産できるという。同社はこの技術を持つ京都府立大と奈良先端科学技術大学院大などに連携を求めた。

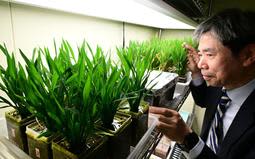

京都府南部の京都府立大精華キャンパス。室温を一定にした実験室で、LEDライトを浴びた20センチほどのイネが穂を実らせる。同大副学長の増村威宏教授は「種まきから収穫まで3カ月程度。植物工場などで効率良く栽培できる」と語る。

開発した草丈の短い品種は今春、種もみとしての試験販売が始まった。同社はこのイネを使って成長因子を大量生産し、ゆくゆくは食肉の培養メーカーに販売する構想だ。

□

国連食糧農業機関(FAO)の報告では、畜産業に起因する温室効果ガスは全体の14.5%に上る。培養肉は環境負荷を低減しながら食肉需要に対応する新たな選択肢になる。

2020年には、シンガポールが世界に先駆け培養鶏肉の食用を許可し、米国でも許可の手続きが進む。日本でも東京大などがステーキ状の培養肉を開発し、試食も行われた。

だが、生産技術の確立や安全性の確保など商品化に向けて課題は多い。国内では先行して、植物ベースの「代替肉」の製品化が進む。(石沢菜々子)

### ■食糧危機に備え、代替肉進化

未来の食糧危機に備え、同時に環境負荷も抑えるため、最新のテクノロジーを駆使して新しい食材・食品を生み出す「フードテック」が次々と商品化されている。

エビを使わない「エビのフリット(揚げ物)」は、かむと弾力がある。大根や赤カブで作った「ジャーキー」はチップスのような軽さ。乳製品不使用のアイスは、常温で長時間放置しても溶けなかった。

これらは加古川市のベンチャー、シデカスが独自開発したゼリー状素材「ニンジャペースト」を使って作った。コンニャクイモ由来で「成型や固さも自由」と、寄玉昌宏社長(38)は笑顔を浮かべる。

食物繊維が豊富で満腹感が得られ、肉や魚の代替になる。小麦粉代わりの「つなぎ」に使えば、低糖質を実現できる。

元は介護衣料の会社だが、糖質や血圧を気にする食事に疑問を持った。約50種類のレシピを自社開発したほか、メーカーなどにペーストを提供する。寄玉社長は「おいしい代替食で環境にも貢献する。我慢せず、食を楽しむ機会を提供したい」と話す。

□

農林水産省によると、1キロの精肉生産に牛なら11キロ、豚なら6キロのトウモロコシ飼料が必要という。畜肉消費の抑制は脱炭素につながる一方、世界人口の増加が見込まれる中、30年ごろにはタンパク質不足が顕在化するとされる。

現状の肉の代替源は大豆ミートが多いが、フードピクト(神戸市灘区)は野菜を主役に据える「プラントベース」で解決を図る。

兵庫県の補助を受け、肉を使わないレシピを試作。ミンチ状に切ったキノコ類を肉に見立て、丹波の黒豆と合わせた「やさいミンチ」は、生産に係る温室効果ガス排出量が豚肉を使った場合より93%、牛肉使用より98%削減できた。

輸入大豆は輸送時に二酸化炭素(CO2)排出を伴うため、地域の飲食店などと共同で地産地消のレシピ開発を進める。菊池信孝社長(37)は「日本のおいしい野菜を生かし、完全植物性の料理を広めたい」と意気込む。

□

昆虫食を手がける京都市の「BugMo(バグモ)」は兵庫県神河町で食用コオロギを養殖し、神戸市須磨区に加工場を構える。

栄養価が高く、餌を野菜くずで賄えるコオロギは食糧の輸入依存を解決できるという。コオロギは乾燥、粉末状にしてご飯や小麦粉に混ぜ、あられや蒸しパンを開発。ペースト状にして大豆肉などと混ぜた「こおろぎミート」のハンバーガーも試験販売した。

松居佑典代表(37)は「養殖期間も短いので、必要な場所に必要な量を届けられる。永続的な食の循環が構築できる」と強調する。

食の環境問題に詳しい立命館大の天野耕二教授は「代替食の普及は消費側の世代交代が契機になる」と指摘する。「40歳未満は畜産肉製品へのこだわりが薄く、気候変動問題などへの関心が高い。今世紀半ばごろを境に、代替食が一気に畜産品に代わるタンパク源になるのではないか」としている。(横田良平)

### ■「食×テクノロジー」世界で注目

海外では近年、フードテック分野への事業参入や投資が活発化している。

培養肉分野では、2020年12月、シンガポールの承認を得て、米食品企業が培養鶏肉を使ったナゲットの販売を開始。日本では、スタートアップ企業がアヒルの細胞を使った「培養フォアグラ」を開発し、今年2月に関係者が試食した。

また、ゲノム編集による品種改良では、可食部を増やした肉厚のマダイや、成長を早めたトラフグなどが開発、販売されている。

日本では2020年10月、食品企業や研究機関、関係省庁などが「フードテック官民協議会」を設立した。22年末時点で所属団体・企業数は約570に上る。今年2月には推進ビジョンを策定し、商品化に向けたルール整備や消費者への情報開示などを議論する。

神戸市は2月、先行する欧州のフードテック企業と地元企業とのビジネスマッチングの機会を設けた。海藻を使ったツナや、キノコの根を使った魚肉、微生物培養で作った非動物性のチーズなどを手がける6社が取り組みを紹介した。

同市の担当者は「日本の食文化や企業の技術に対する関心の高さを感じた。地域の新たな産業育成につなげたい」と話す。

農林水産省によると、50年の世界の食料需要は、人口増や経済発展などで10年比1.7倍、畜産物は同1.8倍に上る見通しだ。代替食の開発とともに、環境負荷の低い生産体制の構築や、食べずに廃棄される「食品ロス」の削減も課題だ。(石沢菜々子)