きょうのテーマは、「生成AI」。「チャットGPT」がよく知られていますが、AI(人工知能)が文章や画像などを自動で作ってくれるサービスです。

岸田文雄 総理

「最近は映像や動画で参加させていただきますと、本当に岸田文雄だろうか、実はフェイク動画ではないかと」

便利な一方で、情報の不正確さや悪用されるリスクも指摘されている生成AI。夏休みを前に国は学校向けの暫定的なガイドラインを発表しました。

永岡桂子 文部科学大臣

「夏休みの課題に不適切に活用されることを懸念する声があったこと、また学校現場における活用の適否の考え方をできるだけ早く示したいと」

広島の教育現場も対応に乗り出しています。生成AI時代の夏休みについて考えます。

生成AIについて国が学校向けに出した暫定的なガイドラインです。子どもたちの思考力や創造性への影響に配慮し、「まずは限定的な利用から」と呼びかけています。具体的には、▽アイデアを出す途中段階で足りない視点を見つける、▽英会話の相手として使うなどが挙げられています。

「まだ使ったことがない」という人がほとんどだと思います。生成AIでどんなことができるのか、取材しました。

広島市は先月19日、職員に通知して、生成AIの試行的な利用を始めました。「BingAI」という無料のサービスを使っています。情報政策課の前川さんに使い方を教えてもらいました。

広島市 情報政策課 前川夏月 さん

「こちらの入力欄に検索したいことを、例えば『広島市について教えて』と入力して…」

広島市の人口や観光スポットなどの情報が表示されました。

前川さん

― これまでの検索機能との違いは?

「複数のページから集めてきた情報をまとめて表示してくれるのが一番大きな違いかなと思っております」

試行的な利用について職員に通知したときも、生成AIで文章を作って参考にしたといいます。

前川さん

「生成AIに『あなたはこれです』っていうようなキャラクターを設定してあげると、より正確な文章が返ってきます」

文章を作成する人の立場、内容などの条件を詳しく設定すると、生成AIを使うメリットや注意事項を盛り込んだ長文の通知ができあがりました。

広島市 情報政策課 小椋浩司 課長補佐

「まだ、ちょっと使い始めたところではあるんですが、業務の効率化に資するという声もあれば、やはり正確性の確保といったところで、内容の確認といったところで手間がかかるといった声も聞いております」

職場でのメールの文案を作るときも使っているそうです。

前川さん

「例えば、備品を運搬中に落としてしまったときに、それを上司に報告して謝罪しなければならないといったときのメールの文案ですね」

生成AIで作成した「謝罪メール」の文案より

「課長、お疲れさまです。〇〇と申します。本日、職場の備品を運搬中に不注意で落としてしまい、破損させてしまいましたことをお詫び申し上げます。私の責任で早急に修理または買い替えの手配をいたします。今後はこのようなことがないように気を付けます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません」

謝罪と弁償、再発防止にまで触れていました。このメールについて前川さんの上司に聞いてみました。

広島市 情報政策課 田尾正 課長

「非常に便利だとは思うんですけど、正直なところ、上司としては直接、謝りに来ていただきたいなというのが本心ですね」

前川さんが実際に謝罪メールで生成AIを使ったことはないそうですが、そんな使い方もできるわけです。

ここで教育現場の話に戻ります。先ほどご紹介した国のガイドラインを受けて広島の学校ではどうなるのでしょうか。広島市教育委員会に聞きました。

広島市教育委員会 指導第一課 高田尚志 課長

「新しいものがこれから先、どんどん出てくることは今回のAIも含めて当たり前のことで、それをそのたびに『難しいから使わない』とか、『使えない』とかっていうことはおそらく子どもたちのためにならない」

インターネットが普及し始めた1990年代のパソコン教室の映像です。この頃、広島の教育現場では今回と似た議論があったといいます。

高田課長

「実は検索エンジン、今、ふつうに使うものが最初に出たときも同じようにそれを使ったら、子どもたちの思考が育たなくなるとかっていうような何かけっこう大きな課題が出たそうなんです。将来的にはこれが使えるということをやっぱり前提として、今、どうするかということを考えないといけないとは思っています。難しいのは難しいとは思うんですけど」

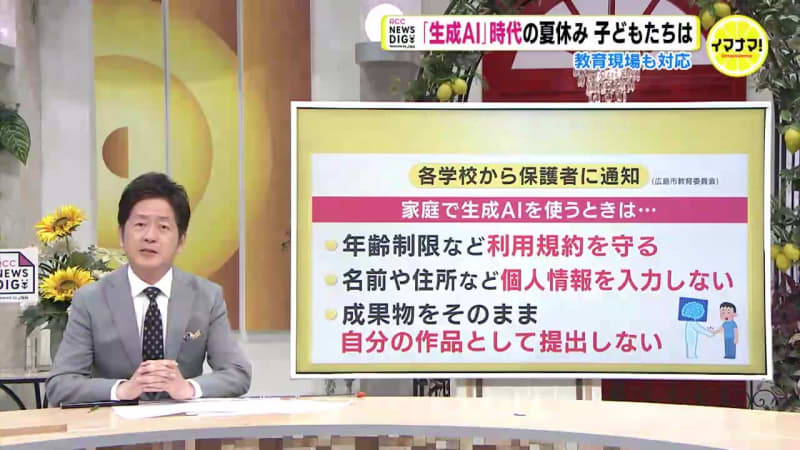

広島市教育委員会は、夏休み前に各学校を通じ、保護者に通知を出し、家庭で生成AIを使うときは、▽年齢制限など利用規約を守る、▽名前や住所など個人情報を入力しない、▽成果物をそのまま自分の作品として提出しないことを呼びかけることにしています。

生成AIについて広島の街の声は…

若い夫婦

「『答えを教えないAI』っていうのもあるみたいなので、そういうのだったら、まだ考え方を教えるっていう面では、使ってもいいんじゃないかなとは思うんですけど」

― 全部、頼り切りは良くない?

「そうですね」「わたしが使っちゃいそうだからな。分かんなかったら」

街の人たち

「パソコンで字を打ち込んで、もうパッと出てくるじゃないですか。わたしらが小学生の時代って、まだ、分からないことは辞書で調べたりとかしていたけど。怖いです」

「効率的に勉強するっていう意味じゃ、いい面もあるとは思うんですけど。まあ、全部そうやっちゃうと、たぶん考えるってことをしなくなっちゃうんじゃないかなっていうのを思いますね」

広島の企業にも生成AIについて聞いてみました。

▽マツダは、「まだ開発途上の技術なので他社の動向なども含めて慎重に見極めている段階」。▽ひろぎんホールディングスは、「業務の効率化につながる可能性もあるので、前向きに情報収集している」。▽イズミは、「今のところ、導入する予定はない」としています。

広島では、行政や教育現場のほうが積極的に使っているようです。

広島市教育委員会が各学校を通じ保護者に通知する内容をおさらいしておきましょう。家庭で生成AIを使うときは、▽年齢制限など利用規約を守る、▽名前や住所など個人情報を入力しない、▽成果物をそのまま自分の作品として提出しない、これがポイントです。

生成AIの使い方について各ご家庭で一度話してみてはいかがでしょうか。