起業家の前澤友作氏が5月15日、SNSなどでの著名人を騙ったニセ広告をめぐり、META社とFacebook Japan社を被告として「1円」の損害賠償を請求する訴えを起こした。前澤氏のキャラクターも相まってパフォーマンスの側面が強いとみる向きもあるが、法的観点からはどのような意味があるのか。検証した。

前澤氏による提訴の意図は?

前澤氏はX(旧Twitter)で訴状の一部を公表している。それによると、提訴の主な内容は不法行為(民法709条)に基づく「1円の損害賠償請求」と、前澤氏名義の広告を掲載しないよう求める「差止請求」である。

このうち、損害賠償請求の額を「1円」とした理由について、前澤氏は「違法なのか合法なのかまずははっきりさせたい」と述べている。この点について、民事訴訟法に詳しい荒川香遥弁護士は、訴訟にかかる時間を大幅に短縮できる効果が考えられると指摘する。

荒川弁護士:「前澤氏の訴訟戦略は、争点を、META社がニセ広告への有効な対策を講じていないことの『違法性』の有無に絞り、できるだけ早く裁判所の判断を引き出そうというものだと考えられます。

たとえば損害額を1億円と主張したら、その立証のために1年以上かかってしまう可能性があります。いっそのこと損害額を1円としてしまえば、その時間を短縮できます」

META社側が前澤氏の訴えを「黙殺」したらどうなる?「2つの問題」

しかし、それはあくまでも、被告であるMETA社とFacebook Japan社が応訴して、原告と被告との間で主張立証の応酬が行われるという前提の下でのことである。

もし、META社とFacebook Japan社が前澤氏の訴えに対し何らのアクションも起こさず「黙殺」したらどうなるのか。

荒川弁護士:「被告のMETA社側が裁判所に準備書面を提出せず、口頭弁論の期日に担当者や代理人弁護士を出廷させなかった場合、前澤氏の主張が真実か否かについて、いっさい争わないものとみなされます。これを『擬制自白』といいます(民事訴訟法159条1項・3項)。

擬制自白が成立したら、裁判所は原告の主張をそのまま認定しなければならないことになっています(民事訴訟法179条)。

本件でも、裁判所は前澤氏の主張をすべて採用しなければなりません。その結果、前澤氏があっけなく勝訴することになります。

META社側は、訴えを黙殺しておきながら控訴するとはまず考えられません。その結果、判決が確定し、META社・Facebook Japan社はそれぞれ、前澤氏に損害賠償金1円を支払う義務と、前澤氏名義の広告をすべて差し止める義務を負うことになります」

そうなると、次に以下の2つの問題が浮上する。

第一に、前澤氏は勝訴判決で認められた請求権(1円の損害賠償、ニセ広告の差し止め)についてどのようにMETA社側に履行させるのかという問題である。勝訴判決を得たとしても、実際に履行を得られないのであれば、判決はただの紙切れにすぎない。

第二に、前澤氏は本件の訴訟で勝訴したことを根拠に、後でより大きな額(たとえば「1億円」など)を請求して勝訴判決を得られるのかという問題である。

これらの問題をクリアしない限り、本件訴訟は単なる徒労に終わってしまうのではないか。

勝訴しても「執行」できない?

まず、第一の問題、つまり、前澤氏は勝訴判決で認められた2つの請求権をどのようにMETA社側に履行させることになるのかについて、荒川弁護士は、「1円の損害賠償」と「ニセ広告の差し止め」のいずれも、実際に強制執行するには難点があると指摘する。

荒川弁護士:「まず、1円の損害賠償請求権については、META社とFacebook Japan社の預金口座を特定して『差押え』をかけることになります。しかし、執行には費用がかかるので、明らかに費用倒れになります。

次に、ニセ広告の差止請求権については、強制的にやめさせるのは物理的に不可能です。結局、『間接強制』といって、やめない間、毎月『制裁金』を支払うよう命じることになります(民事執行法172条1項)。

この『制裁金』は『債務の履行を確保するために相当と認める一定の額』と定められています。しかし、損害賠償請求について賠償額を1円と設定した以上、大きな金額を設定してもらうのは困難だと考えられます」

META社側が前澤氏の訴訟を黙殺した場合、前澤氏は勝訴判決を得ても、執行する意味が事実上乏しいということになりそうである。

勝訴判決を根拠として後でより大きな賠償額を請求できるか?

第二の問題は、前澤氏は本件訴訟(第一訴訟)で勝訴したあと、改めてMETA社とFacebook Japan社に訴訟(第二訴訟)を提起し、より大きな損害賠償額を請求できるかということである。

まず、そもそも前澤氏は第二訴訟を提起できるのか。荒川弁護士はこの点について、訴えの提起自体が不適法として却下されてしまう可能性が大きいとする。

荒川弁護士:「問題は、第一訴訟において1円の損害賠償請求権を認める判決が確定した後で、『実は損害額はもっと大きかった』と主張して第二訴訟を提起することが許されるのかということです。

ここで重要なのは、第一訴訟で裁判所が何を審判対象としていたかということです。審判対象を『訴訟物』といいます。

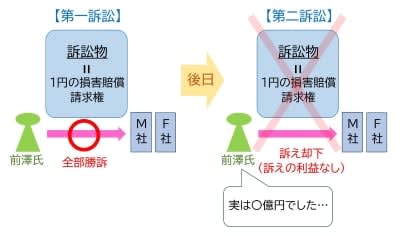

第一訴訟の訴訟物が『損害賠償額の全額』だとすれば、第一訴訟の勝訴判決は、たとえ損害賠償額が1円でも全面勝訴です。

したがって、第二訴訟は、全面勝訴判決を得たにもかかわらず同じ紛争を蒸し返すものであり、『訴えの利益』がなく、不適法ということで却下されます。

本件訴訟(第一訴訟)では、前澤氏は最初から『損害賠償額は1円』と言ってしまっています。これは自然に解釈すれば、訴訟物が全体として『1円の損害賠償請求権』だとする意図とみられます。

したがって、前澤氏が第一訴訟で勝訴したあとで、たとえば『実は損害額は〇億円だった』などと主張して第二訴訟を提起すれば、『訴えの利益』がなく不適法として却下される可能性が高いと考えられます([図表1]参照)」

ただし、荒川弁護士は、第二訴訟を適法に提起できる可能性も、わずかながら考えられるとも指摘する。

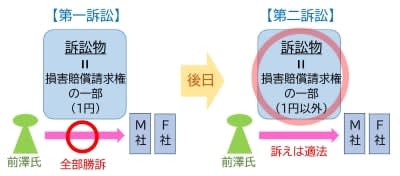

荒川弁護士:「たとえば、前澤氏の意図を最大限善意解釈して、『損害賠償額が全部で1円なんてあり得ない。常識的にみてどう考えても一部にすぎない。後日、前澤氏が他の部分の金額について改めて訴えを提起するだろうというのは織り込み済みだ』と考えることも、できなくはないかもしれません。

もし、この理屈が認められるなら、第一訴訟の訴訟物は『1円の損害賠償請求権』、第二訴訟の訴訟物は『それ以外の額に相当する損害賠償請求権』ということになります。

論理的にはやや苦しいですが、このように考えれば、第一訴訟の訴訟物と第二訴訟の訴訟物が異なるということで、第二訴訟の提起が認められる可能性がゼロとまではいえません([図表2]参照)」

では、仮に前澤氏が第二訴訟を適法に提起できるとして、第一訴訟の勝訴判決が、第二訴訟に影響を及ぼすことになるのか。

荒川弁護士:「第一訴訟の訴訟物と第二訴訟の訴訟物はそもそも別個のものだというのが前提です。したがって、第一訴訟の判決における裁判所の判断が、第二訴訟の裁判所を拘束することはありません。

したがって、META社側は、第二訴訟に応訴して、前澤氏の主張する事実を争うことができます」

「訴えの黙殺」は信義に反しないか?

そうだとしても、META社側が第一訴訟を黙殺して『擬制自白』を成立させておきながら、第二訴訟で一転、前澤氏が主張する事実を争うというのは、いわゆる「訴訟上の信義則」(民事訴訟法2条後段)に反するのではないか?

荒川弁護士:「META社側からすれば、たった1円の損害賠償請求に応訴して争うよりも、一切対応しない方が経済的負担が小さいのは明らかです。

したがって、経済合理性の観点から考えれば、黙殺するという判断をしても、訴訟上の信義則に反するとは言えないでしょう。

結局、META社側が前澤氏に応訴せず黙殺すれば、単なるパフォーマンスに終わってしまうおそれが大きいということです。

本件に限らず、『1円訴訟』は、徒労に終わるリスクが高いと言わざるを得ず、決しておすすめできるものではありません」