一見凶暴な見た目なのに、毒を持たない新種のハチが県内で見つかり話題を呼んでいる。栃木県立博物館の昆虫分類学を専門とする学芸員栗原隆(くりはらたかし)さん(47)が、3年前に宇都宮市内の雑木林で見つけたヒラアシキバチが新種と判明した。「シモツケヒラアシキバチ」と和名が付けられる予定。同館が公式X(旧ツイッター)に投稿すると瞬く間に拡散され、閲覧数は28日までに約190万回となった。標本は6月30日まで、同館エントランスで展示されている。

ヒラアシキバチは木を餌とするキバチの一種。幹に卵を産卵し、成虫になると木から出てくる。針のように見える部分は産卵管で、毒は持っていないという。国内では8種類確認されており、新種の発見は18年ぶり。これまで本県では主に虫に寄生するハチの新種は複数見つかっているが、ヒラアシキバチの新種は初めてという。

2021年6月、栗原さんが同市長岡町の雑木林で昆虫調査中に、通常なら秋に活動している時季外れのキバチを見かけた。体長は2~3センチで6匹採取した。

県内でハチを研究する片山栄助(かたやまえいすけ)さん(85)さんに標本を見せたところ、「配色が既存のキバチと違う。専門家に見せよう」と話が進んだ。植物を食べるキバチやハバチの世界的研究者、国立科学博物館の篠原明彦(しのはらあきひこ)博士に標本を送ることになった。

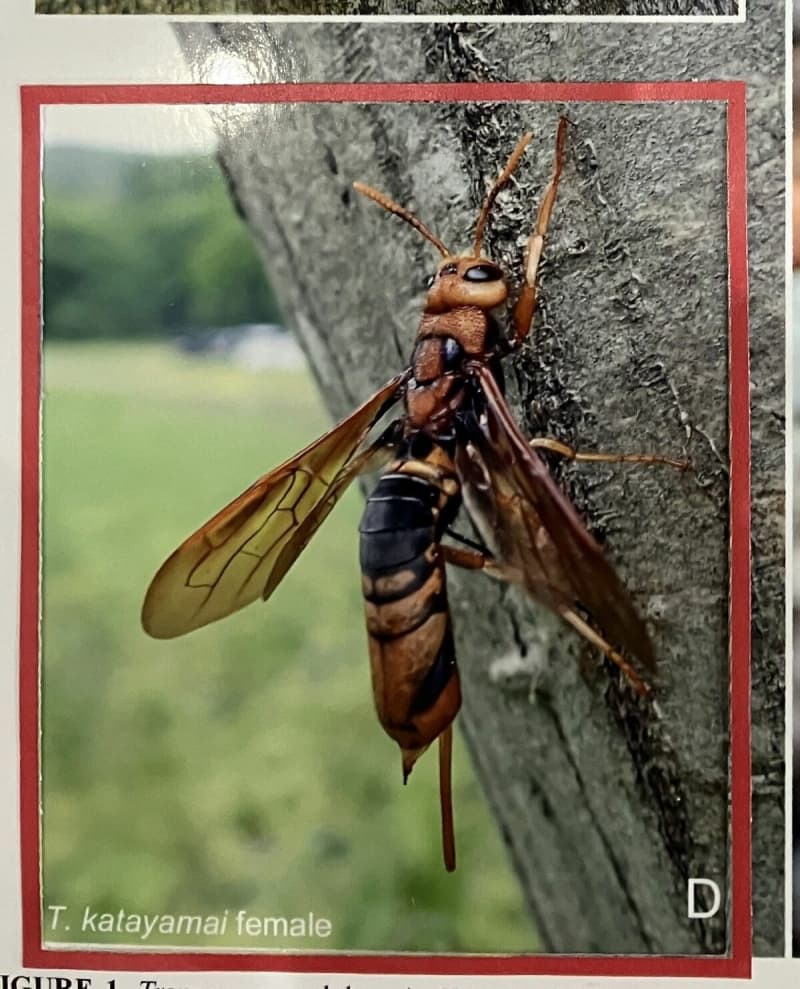

篠原博士は、キバチの腹部や触角などの色や形が既存の種類と異なることから新種と判断。国内のヒラアシキバチをまとめた論文で新種のキバチとして紹介した。学術名は「Tremex katayamai(トレメックス カタヤマイ)」。

栗原さんと片山さんは今年7月、発見した経緯などをまとめた論文を「とちぎ昆虫愛好会」の雑誌に掲載する。片山さんが考案した和名も正式に発表する予定だ。

県立博物館がシモツケヒラアシキバチが見つかったことをXに投稿すると、一気に話題となった。「大発見!」「この見た目で刺さないの?」などと感想が多く寄せられる中、「似ているハチを見た」と写真付きの情報提供もあった。

栗原さんは「興味を持ってもらえてうれしい。まだ情報が少ないハチなので、情報提供はありがたい」と喜ぶ。その上で「身近な場所にも新種の虫が生き残っている。栃木は自然豊かな場所なので、これを機に昆虫に目を向けてもらいたい」と来場を呼びかけた。