子どもの誤嚥(ごえん)による窒息事故が後を絶たない。事故が起きた場合、どのような救命処置を取ればいいのか。日本赤十字社鹿児島県支部(鹿児島市)で、乳幼児の安全に関する講習を担当する砂原加津代さん(55)に聞いた。

-窒息が疑われる症状は。

突然苦しみ出す、顔が真っ青になる、ヒューヒューという異常音がするなどの症状があれば窒息を疑う。大人の場合、窒息すると手でのどを押さえる特徴的なサインが見られるが、子どもはサインを出さないことも多いため、早く気付くことが重要。

-最初に取るべき行動は。

せきをしていれば、強めのせきを出すように促す。せきができない、声が出せない状態であれば、119番し、自動体外式除細動器(AED)を準備する。その後の対応は意識のあるなしで変わってくる。

-意識がある場合は。

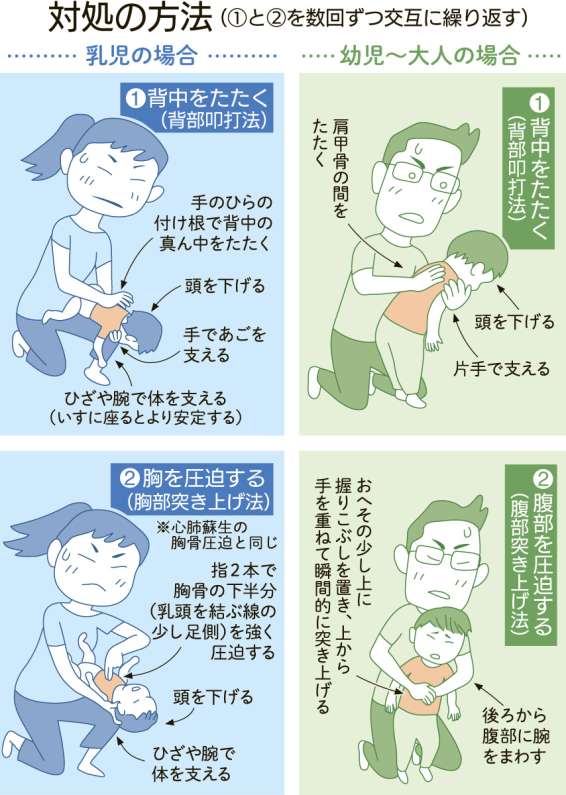

まずはのどに詰まった異物を取り除く。乳児の場合、背中をたたく背部叩打(こうだ)法と胸の圧迫を数回ずつ繰り返す。幼児や大人は背部叩打法と腹部を圧迫する腹部突き上げ法を数回ずつ交互に行う。掃除機で吸ったり、水を飲ませたりはしない。

-意識がない時は。

心肺蘇生をする。異物除去の途中で呼びかけに反応しなくなった場合も切り替える。胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返し行う。AEDも装着する。乳児の場合は指2本で胸骨圧迫し、人工呼吸は口と鼻の両方を覆う。

-日頃から気を付けることはあるか。

ハイハイを始める5カ月ごろからは、子どもは何でも口に入れるようになる。食事中でなくても注意が必要。一般的に3歳児が口を開けたときの大きさは直径約4センチ、のどの奥までの長さは約5センチとされる。乾電池や小銭、ペットボトルのキャップ、おもちゃなどは、床から1メートル以上高い場所に置くなど、事故が起きないようにすることが何より大切だ。

■講習で正しい知識を

日赤鹿児島県支部は、乳幼児期に起きやすい事故の予防策や手当て、かかりやすい病気の知識などを学ぶ講習を開いている。実施依頼は10人前後から受け付けており、希望日の2カ月以上前に同支部に連絡する。各自治体の消防も定期的に救命講習を行っている。砂原さんは「いざ事故に遭遇すると焦るはず。正しい知識を身に付けるため、一度は救命処置を体験できる講習を受けて」と呼びかける。