1人4万円(所得税3万円、住民税1万円)を納税額から差し引く定額減税が1日始まった。サラリーマンの場合、多くは勤務する企業が従業員に代わり所得税を計算し、給与から天引きした上で納付する。制度自体が複雑な上、開始直前になり給与明細への記載も義務付けられ、鹿児島県内の企業からは「制度自体が分かりにくい」「給付に統一して」と悲鳴が上がる。

鹿児島市出身の税理士中島祥貴さん(50)=東京=は、制度を難解にする一因に所得税法との違いを挙げる。所得税法上では扶養親族とみなされない16歳未満も定額減税では対象。年末調整で記載しない人もいるため、把握する確認作業も生じる。

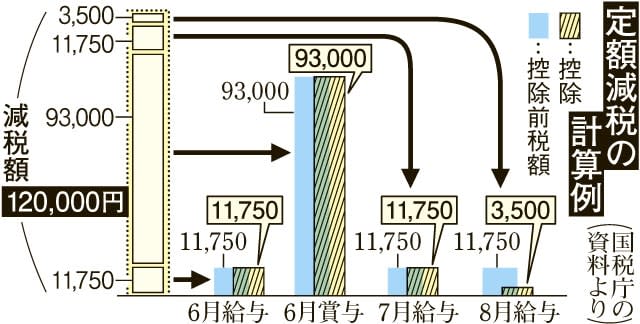

制度開始後も減税額が6月分の所得税を上回り、全額差し引くことができなければ翌月以降に繰り越さないといけない。年度途中で扶養人数が変わる場合は年末調整で対応するなど、作業は煩雑で「手間が増えるだけの制度」と手厳しい。

◆ ◆ ◆

「従業員が多く、扶養家族が働いていたり、年金受給者だったりといろいろなパターンがある」と漏らすのは、南国殖産(鹿児島市)人事教育課の鮎川綾乃主任(30)。同社の従業員1834人のうち、扶養家族持ちは635人。5月中旬に社内通知し、16歳未満の扶養家族の有無や配偶者の年収などを調べた。

制度では6月1日の情報が必要なため早めの聴取もできず、5月末のシステム更新から6月給与の確定までも20日程度しかない。6月は社会保険料の算定や賞与の手続きもあり、鮎川主任は「制度の詳細が分かってから実施まで期間が短い。減税と給付が絡み仕組み自体も分かりにくく、給与に関わる処理のため間違えられないという精神的な負担も大きい」とこぼした。

約1500人の従業員を抱える新日本科学(同市)でも事情は同じ。扶養家族数などの詳細は、この1カ月間で把握しなければならなかった。給与システム会社と4月から打ち合わせを始め、幸い制度開始前に改修できた。担当者は「計算や明細記載の負担が減るのでよかった」と安堵(あんど)した。

◆ ◆ ◆

開始直前の5月29日、鹿児島税務署(同市)は給与支払者向けの説明会を開いた。県内各地でも開いており、この日は各企業の経理担当者ら約20人が参加。対象者の条件や計算方法などの説明に耳を傾けた。

参加した共立幼稚園(同市)の若松高宏理事長(69)は「家族の有無など、それぞれ把握しないといけないのは大変。担当の税理士に相談しながら処理していく」。同市の民間車検工場で経理を担当する女性(34)は「従業員は3人と少ないが、やるべきことはかなり増えた。給付の方がよかった」と困り顔だった。

同署では、これまで18回にわたり説明会を実施してきた。同署の立和名由実さん(34)は「実際に作業することで疑問点も出てくるだろう。実施後も相談が増えるのでは」と予測する。