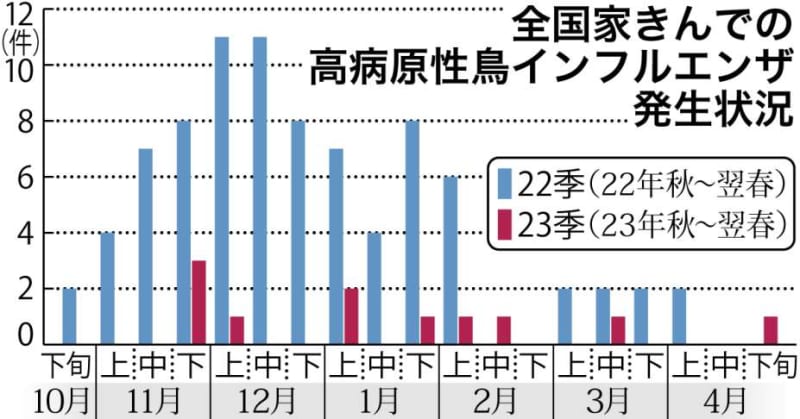

渡り鳥が飛来する秋から翌春に鹿児島県が設定する高病原性鳥インフルエンザ対策の強化期間が5月末で終了した。2023年季は県内2件を含む10県の11養鶏場で発生。過去最多だった22年季の1割程度で、殺処分羽数は約86万羽と95%減った。ただ野鳥への感染事例は増加傾向にあり、来季も気が抜けなさそうだ。

県内の養鶏場では、昨年12月3日に出水市、2カ月後の2月11日には初めて南さつま市で感染が確認され、両農場で計3万7000羽を殺処分した。4市で13件発生し、137万羽を処分した22年季に比べれば大幅な減少だった。

鹿児島大学共同獣医学部の小澤真准教授=ウイルス学=は「防疫対策など生産者の努力に加え、侵入したウイルス量が前季より少なく、ルートも限られていたのではないか」とみる。

環境中のウイルス量の目安となる野鳥などの感染事例は、22年季はツルが大量死し抽出検査で58件に上っていたが、23年季は22件だった。全国で見ても約4割減の156件で、半数ほどが北海道に集中した。

22年季は全国的にも、窓がなく小動物が侵入しにくいウインドレス鶏舎で発生が相次いだ。従来想定されていた小動物以外の侵入経路も推測され、23年季は吸気口へのフィルター設置や外気を消毒する細霧装置導入など対策が強化された。

一方で、農林水産省動物衛生課の担当者は23年季の発生農場について「大なり小なりウイルスが侵入しうる所見が得られた」と指摘する。発生農場はいずれも川やため池など、ウイルス保有の可能性がある野鳥が集まる水場が周辺にあった。さらに鶏舎壁面や金網の破損に加え、県外では鶏舎内でカラスやスズメが見つかったケースもあった。

鹿児島は4季連続で発生し23年季は全国で唯一、複数農場が被害を受けた。全国の野鳥の感染事例は近年増加傾向にあり、海外では野鳥の大量死が発生している。小澤准教授は「十数年前は野鳥でも感染がほぼなかったのに、今や当たり前のようにウイルスが検出され、型のはやり廃りまである。今季は単に流行の谷間だっただけかもしれない」と警鐘を鳴らした。