筆者は山岳写真を撮るために、これまで約20年間、多い時には年間40回の山行を楽しんできた。山の数は、北は秋田県から西は鳥取県まで、なんと200座以上。山行回数はゆうに500回を超える。

そして山登りを楽しむうちに、どういうわけか常連の山々が出来た。

果たしてその山々にはどんな魅力があるのか? 山で休暇を埋めつくす筆者の、絶賛リピート中「写真を撮りたくなる新緑の山」3座を紹介する。

■ブナ・アカヤシオ・シロヤシオのコラボが見事! 神奈川県西丹沢・檜洞丸

檜洞丸

〒252-0162 神奈川県相模原市緑区青根

檜洞丸(ひのきぼらまる)は、神奈川県の西丹沢にある、緑豊かな標高1,601mの山だ。山頂付近の大きな木々とバイケイソウなどの植物の深山らしい雰囲気に圧倒される。人が造ったのかと疑うほどの、庭園をめぐるような木道を歩くことができる。

そんな緑豊かな檜洞丸を彩るのは、「アカヤシオ」「シロヤシオ」の二色のツツジだ。

どちらのツツジも密集して咲き、時にはトンネルを作り出迎えてくれる。山頂直下は更に見事に咲き揃うので、見とれてしまい先へと進めないほどだ。

檜洞丸は眺望もよく、稜線闊歩を味わうこともできる。高度感があるので慎重に歩こう。ツツジ新道から犬越路(いぬこえじ)を通りぐるっと一回りして西丹沢自然公園へ戻るルートは距離もあり、見ごたえも歩きごたえも十分なルートとなる。

2色のツツジを楽しめるのは、ツツジ新道上部と、展望園地と呼ばれる木道、それから展望がひらける稜線付近だ。

【ルートおよびコースタイム】

西丹沢ビジターセンターよりツツジ新道経由~(約3時間半)~檜洞丸山頂~約2時間~犬越路経由で犬越路避難小屋~(約1時間半)~西丹沢ビジターセンター

※西丹沢ビジターセンターからツツジ新道を経由し檜洞丸を引き返す場合は往復約6時間半

■ブナとチラチラ見える残雪の白山が見事! 福井県の百名山荒島岳

荒島岳

〒912-0153 福井県大野市仏原

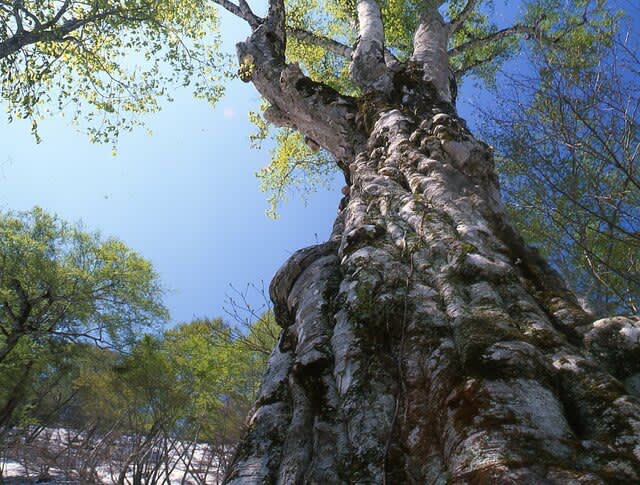

日本海に近い福井県の百名山で、標高は1,523m。ブナを代表とする森は鬱蒼として、小さい頃に読んだグリム童話の怖い森を思い出させるが、春は野鳥のヒナが餌をねだる声が聞こえる、にぎやかな明るい森だ。

ブナの幹の白さがとても美しく、撮影していて飽きない。登山客は大きな木々との対比で小さく見える。

コースはいくつかあるが、旧カドハラスキー場から登る「勝原 ( かどはら ) コース」は、見事なブナの森を抜けて山頂へ向かう。新緑シーズンは柔らかい緑と、ブナの白い幹のコントラストが美しい。急な階段があったり、木の根が張り出す道だったりと、標高のわりに登りがいがある。

荒島岳の登山道を歩いていると、名峰白山の姿が印象的だ。新緑の頃はまだ雪が白くまだら模様で、この時も登山道を歩きながら白山を探した。大きなブナの間からちょうど山頂付近が見えた。まるでブナが白山を縁取っているようで美しく、シャッターを押した。

荒島岳のブナの森は、30分程歩いたシャクナゲ平までと、その先のもちが壁あたりまでだ。

【ルートおよびコースタイム】

旧勝原(かどはら)スキー場~約2時間半~シャクナゲ平~約1時間~荒島岳

往復約7時間

■樹齢100年以上のブナ林 新緑と残雪のコラボが見事! 「信越トレイル」ブナの名峰「鍋倉山」

新潟県と長野県の県境にまたがる標高1,289mの鍋倉山は、豪雪地帯にあり、沢山雪が降るので5月はまだ雪解けのシーズンだ。

2年前の5月中旬。関田峠まで徐々に開通する県道95号線を利用して、茶屋池付近のブナの新緑を愛でるため、鍋倉山山頂へと向かった。

まだ雪がある登山道をアイゼンを装着して進む。ピンクのテープを見失わないように気を付けながら歩いた。雪と新緑の両方を堪能できるのは、本当に贅沢な風景だと思う。

4月までバックカントリースキーを楽しむ登山者が多い鍋倉山だが、5月になると一気に雪が溶けていく。足元に若い木がぴょんぴょんと飛び出して歩くのが大変だ。

筆者は数年前に倒れた巨木「森太郎」の大ファンなので、春の新緑シーズンによく鍋倉山を訪れた。森太郎がいなくなり寂しいが、やはり巨木の谷付近はブナの幹が一層太く圧倒される風景だと感じる。

【ルートおよびコースタイム】

関田峠~1時間~黒倉山~20分~鍋倉山

往復約2時間(※雪の状況で変わるので注意)

■森フォトは、近景と遠景の対比をつけると奥ゆきを感じる映え写真に

木や森を題材にすると、気に入ったものばかりを撮り平面的になりがちだ。2つ以上のテーマを作り近景、遠景と画面に入れ込んでいくと、画像内に奥ゆきが感じられて、まるで写真の中を歩くような気分にさせる写真が撮れる。

2つ以上のポイントを1枚の画像に入れ込むことを意識するとうまくいく。今度の山行フォトで、ぜひ試して欲しい。

※この記事の情報は2024年5月現在のものです。内容が変更される場合もありますので、最新の情報はリンク先のHPでご確認ください。