USBやSDカード等の「容量偽装」が横行している。手口は1TB、2TBの大容量をうたいながら実際の容量は32GBや64GBしかないというもの。値段が相場より大幅に安く、怪しさはプンプンするものの、PC上では表記通りの容量が表示され、実際にある程度記録もできることなどから、被害者は泣き寝入りするケースも多いという。

被害は確実に拡大している

容量偽装メモリの存在をいち早く検知し、ホームページ(HP)上でも詳細な情報で注意喚起しているデータレスキューセンター(福岡県福岡市:https://www.rescue-center.jp/)は、メモリの容量偽装について次のように説明する。

「容量偽装関連の記事を公開したのは2019年11月29日です。その当時は年に数件~程度の割合でした。またインターネット上で同様の事例を検索してもヒットすることはほとんどなく、注意喚起の一例として記事を企画公開いたしました。

ただ弊社のような復旧業者にまでご相談・ご依頼がくるのは実際の被害者の中でもほんの一部。大部分はおそらく別のサポート業者に相談をしたり、あるいはそのまま故障品として廃棄したりするケースが大半だと思われます」

同社担当者が続ける。

「それが月日をおうごとに同様のご相談・ご依頼も徐々に増加し、現在は件数的には数倍以上になっています。また『USBメモリ 偽装』などのワードでネット検索すると多数の事例がヒットするようになっており、被害は確実に拡大していることが容易に想像されます」

背景に「購入しやすさ」「価格の安さ」

同社が注意喚起をはじめて5年近く。いまだ被害は減らず、むしろ増えているのはなぜなのか。担当者は購入のしやすさが被害の背景のひとつにあると話す。

「初期のころは海外サイトで個人もしくは小さな業者が直接販売しているようなところで購入したものなどが多かったようですが、最近では、amazonなどのメジャーなECサイト等のマーケットプレイスのようなシステム上で販売されていることが多いようです」(同前)

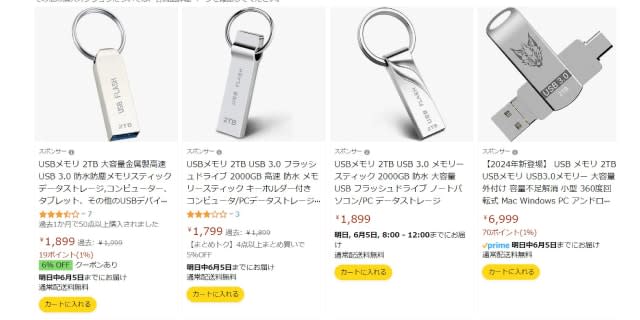

実際にアマゾンで2TBのUSBメモリを探してみた。すると、すぐに目的の製品にたどり着けた。値段は2000円を切るノーブランド品。スポンサー枠のため、他の製品に埋もれることなく、目に付きやすい場所に出てくる。そのため、相場の数分の一程度の安さにひかれ、購入する人が多いことは容易に想像がつく。

そのレビューを見ると、気の毒なコメントが並んでいた。

「安いが容量の2%ぐらいのデータ保存とファイル破損が多発する。32GのUSBメモリを買うのと変わらないしファイル破損を考えればむしろ高い」

「明らかに挙動がおかしい。容量チェックを実施したら、50GBしかありませんでした。PCでの見た目はどのプロパティを見ても2TBになっているので、声を上げた人以外は表示された容量にだまされてしまっていると思います」

「見事な偽装プログラムだと思いますが、やってる事は詐欺。真偽を知りたくて買ってみましたが、予想通りの詐欺商品だったので、その事実をレビューとして公開します」

被害額だけを見れば2000円弱。しかも、数十GBは記録できるため、「安物を買った自分が悪い」と諦める人がいても不思議はない。あえてそうした絶妙な隙間をついているのだとすれば、かなりのやり手といえそうだが、スポンサー枠を押さえてまで積極的に販売しているところをみると、十分な利益を得ているのだろう。

購入後すぐに「動作チェック」を

容量偽装メモリなんて買いたくない…。なにか有効な対策はないものなのか。前出同社担当者は、「ある程度使わないと気づけないという点で、いわゆる初期不良品として返品ができないのが問題を難しくしていると思います。購入後にまず大容量の書き込みをして動作が正常かを確認するというのが方法としては簡単です。最近ではこの手の偽装品チェックのためのツールも有志の手により公開されています。もし気になる点があったら、そういったツールで最初に確認してみるといいと思います」とアドバイスした。

データの保管場所はクラウド化へのシフトもあり、物理的な記憶媒体の役割は減少傾向にある。一方で、クラウドサービスの無料枠確保に、データ移管先として大容量のUSBやSDカードメモリを活用する需要も根強く、その際にコスパを優先し、格安製品が選ばれる傾向にある。

格安ゆえ、被害額自体は少額かもしれない。しかし、そうだとしても、みすみすだまされたくはないだろう。そのためには「異常に安い」「聞いたこともないブランド」「口コミ評判が両極端(5点と1点など)」などの製品には手を出さない。シンプルだが、それが最も賢明な選択といえそうだ。