日本原子力学会は2020(令和2)年7月、東京電力福島第1原発の廃炉が完了し、敷地を再利用できるようになるには「最短でも100年以上かかる」とする報告書を公表した。2051年までの廃炉作業の完了をうたう政府と東電の廃炉工程表「中長期ロードマップ」に対し、工程の範囲内で通常の原発の廃炉後と同じような状態にするのは「現実的に困難」と疑問を投げかけた。

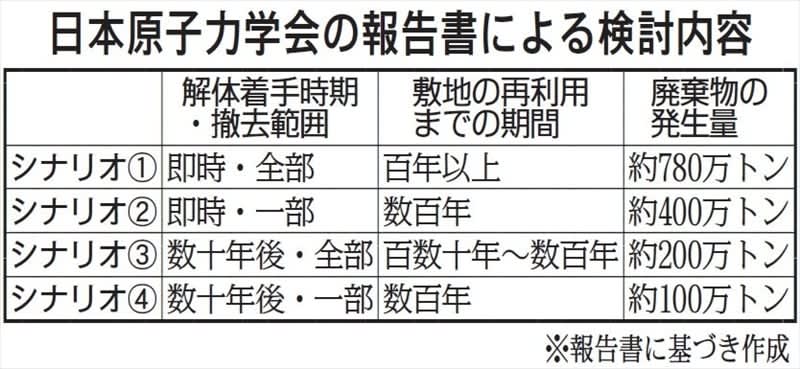

報告書の概要は【表】の通り。1~3号機にある溶融核燃料(デブリ)を全て取り出した時点を起点とする四つのシナリオを示している。デブリ取り出し後に直ちに全ての構造物や設備の解体を始め、撤去する場合は廃炉完了までに100年以上かかり、約780万トンの放射性廃棄物が出ると試算。一方、放射線量の低減を数十年待って解体・撤去に取りかかると、廃棄物量は数百万トンまで減るものの、完了までに百数十年から数百年要するとした。

◇ ◇

ロードマップは2号機からのデブリ取り出しを節目とし、最終盤に当たる第3期に入る。工程表では第3期は30~40年間で完了すると見込んでいるが、「持ち出した後の話が全く進んでいない。期間内に廃炉を実現するのは無理だろう」との声は政府内にもある。

1~3号機に残るデブリは880トンと推定される。仮に推定通りの量を30年間で取り出すとなると、単純計算では1日当たり80キロのペースで取り出す必要がある。13年余りが経過してなお、一片さえ取り出せていない。

2号機のデブリ取り出し開始の度重なる延期などを受け、東電の社長小早川智明は1月、福島民報社の取材に「全体の工程をまだ諦める段階ではない」と工程表の見直しに否定的な見解を示した。ただ、作業の安全性の確保などを理由に挙げ「『スケジュール通りに必ずやる』という約束はしないほうが良いと考えている」と変更の可能性を排除しない姿勢も見せている。

◇ ◇

今後、廃炉技術が飛躍的に進歩し、デブリ取り出しが軌道に乗っても問題は解決しない。県はデブリを含む福島第1原発の放射性廃棄物は県外に持ち出すよう国に求めているが、デブリの最終的な処分方法や処分先について、現行の法律や制度は何ら定めていない。

汚染レベルを把握できている一般原発の放射性廃棄物や、中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)に保管されている除染土壌でさえ処分先は定まっていない。経済産業省資源エネルギー庁の担当者は「性質も総量も未確定なデブリの行方を決める作業は相当、難航する」と認める。

原子力工学が専門の東京大大学院工学系研究科教授の岡本孝司はデブリの行き先の選定には「社会的な合意形成が重要になる。国や東電を中心に慎重に検討する必要がある」と指摘する。

「デブリの定義、法的な位置付けがあいまいなのが問題だ」。閣僚経験のある福島県関係の国会議員も、処分先選定には時間を要するとの認識で一致している。事故から13年余りが経過した現状を踏まえ、「最終的な敷地外処分を法律で位置付ける方法も選択肢の一つだ。政府はそろそろ議論を始めるべきだ」と語る。後世につけを残さないため、デブリの行き先を探る時期に来ている。(敬称略)

=第8部「デブリの行き先」は終わります=