STAR ISLANDとは、2017年からお台場、豊洲、シンガポール、サウジアラビアなどで開催され延べ1500万人の観客を魅了した未来型花火エンターテイメントだ。

自分もかつて2018年5月に開催されたこのイベントをコニカミノルタプラネタリウムの「STAR ISLAND IN PLANTARIUM」というプログラム用に8K撮影した経験があり、花火と音楽、レーザーやパフォーマーのダンス等が融合し、非日常へと誘われた貴重な体験をさせてもらった。

その後、ドローンショーが加わるなど様々な進化を経て、初の九州開催となる福岡では、エントランスとなる、みずほPayPayドーム福岡全体を使ったYOSHIROTTEN氏によるアート作品「SUN」にヒビノのImmersive LED Systemが使われるということで福岡に駆けつけた。

STAR ISLAND 2024は福岡と東京で開催されるが、残念なことに、このSUNの展示は福岡公演のみとなる。しかも5月12日が雨天のため開催中止となり5月11日、1日のみのプレミアムなイベントとなった。

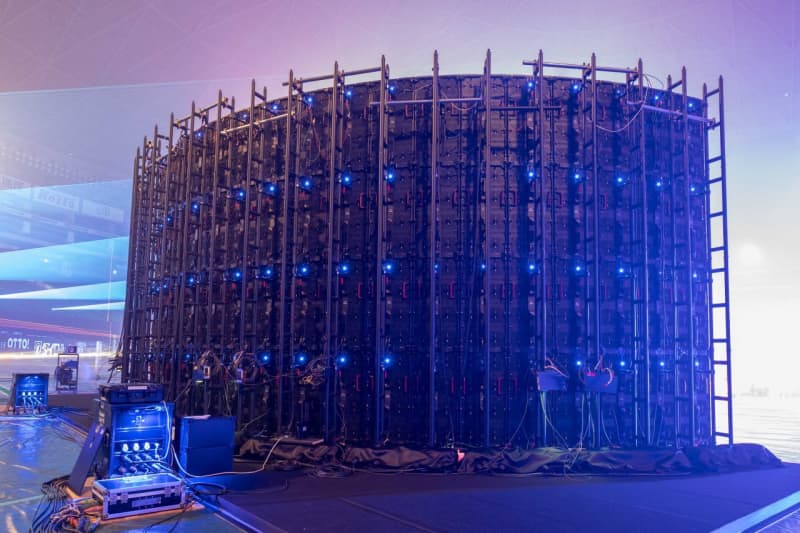

STAR ISLANDの福岡公演では、みずほPayPayドーム福岡自体が巨大なエントランスとして機能していた。入場した観客は入り口で3Dグラスを受け取り、スタジアムのゲートをくぐると薄暗い空間に数多くのSUNのモニュメントが立ち並ぶアリーナを見下ろす形となる。アリーナ全体にSUNの作品群が並ぶ中その中、弧を描いて配置されたヒビノのImmersive LED Systemはシンボル的な存在感を放っていた。

YOASOBIのツアーの時は70m

弱だったLED を、高さはそのまま左右合わせて4mほど延長し90m

に拡大され半円に近い形になっていた。ヒビノはこれに使用されているLiminal Space社の3次元LED技術「Ghost Tile」を搭載したLEDをこの倍の180m

分所有しており、より大きなシステムを組むことも可能らしい。

アート作品SUNは、グラフィックスのコンテンツ部分8分間と3D効果のコンテンツ部分3分間で構成されている。YOSHIROTTEN氏がコロナ禍で1日1作品365作描いていったという太陽をモチーフとしたアートの中で選りすぐりの十数点展示され、アンビエントな曲が流れる中、入場者はその中を縫うように会場となる浜辺へと向かう。

流されている映像コンテンツにグラフィックスパートと3D効果のパートの具体的な表記はないが、会場全体をアートとして楽しんでもらうグラフィックスパートから一度暗転し、アリーナに点在するモニュメントへの明かりが消え、曲調も変わりImmersive LED Systemへと注目が集まる。そこからレーザーを交えた3D効果のショーが始まるといった印象だ。

アナウンスしなくとも観客は場内のそこかしこで聞こえる感嘆の声に3Dパートへの変化を感じ取り3Dグラスをかけ始める。

すると、目の前に飛来する木の葉や水の輪、惑星に手を伸ばす人々、自ずとLEDウォールの前に人が集まってくる。多くの人が地面に座って鑑賞する風景は静の花火といった感覚すらある。

リアクションがダイレクトなのは子供たちだった。LEDのすぐそばまで迫って、飛び跳ねるように目前に飛んでくる物体を追っている。

3Dになることでアートがエンターテイメントに寄り添った印象を持った。

今回、入場の5番ゲートからスタンド席をアリーナまでゆっくりと会場を見渡しつつ降りていくという稀有な経験を観客は味わえた。

自分がどの位置にいる時に3Dパートが始まるかはタイミング次第だ。特筆すべきは一番上段の席で見た時も目の前に飛んでくるような感覚が味わえたことだった。LEDのサイズこそ、遠くにあるので小さく見えるのだが、それでも迫ってくる感覚は味わえる。ドームクラスの会場でもLEDディスプレイのサイズ次第では十分効果があるという事を実感できた。すごく近い距離で遊ぶ子供たちと、会場に踏み入れた直後、離れた位置で飛んでくる物体に驚く観客と、人それぞれの楽しみ方が出来るのは、「ここで始まり、ここで終わる」といったコンテンツではないアートならではの楽しみ方のように感じた。遠い位置でその体験をした人は、次のタイミングでは近い位置でも観ようと降りてきてから特等席を陣取るのだ。

これから日没後に待ち受けるだろうスペクタクルなエンターテイメントに向かうまでのゆったりとした時間を堪能できる催し物となっていた。

STAR ISLANDの総合演出 小橋賢児氏、アートディレクター YOSHIROTTEN氏インタビュー

STAR ISLANDの総合演出を担当するクリエイティブディレクター小橋賢児氏とアートディレクターを担当するYOSHIROTTEN氏に、福岡PayPayドームで行われた没入型エンターテインメントをテーマに話を聞くことができたので紹介しよう。

――STAR ISLANDは花火のイベントがメインですが、なぜドームで体験コーナーを設けたのか?そのあたりを教えてください。

小橋氏:

ドームが使えるというふうに聞いたときに、ひとつコンセプトとしてはSTAR ISLANDに皆さん行くわけですから、ゲートウェイとしての役割にならないかなっていうことでした。そこで「ザ・ゲートウェイ」というコンセプトを考えました。

そこで今回サングラスをしてもらって、最先端テクノロジーで3D映像を見てもらうのですけれども、それをただ映像を流すだけではなくて、外側の喧騒から、内面に内省に向かってほしいなと思いました。そのとき、アートがいいと思った時に、YOSHIROTTENのSUNというアートが合うのではないかと思いました。

彼に打診してみたところ、彼が全体のアートディレクションもやってくれるということになり、共鳴して「やりましょう」ということになりました。

――ドームの没入体験にImmersive LED Systemを使用されますが、なぜ選ばれたのでしょうか。

小橋氏:

それは初めて体験したときに「これは何だ!」と。今までってやっぱり、めちゃくちゃでかい重いVR・ARゴーグルをしたりだとかあるいは赤青のやつで(それでも)見えるけれど。(Immersive LED Systemは)立体というのが完全に飛び出てくるし、空間と一体になるという意味ではSTAR ISLANDのコンセプトとすごく近かったので、これは重要だなと思って。

――Immersive LED Systemを使ってみて、いかがだったでしょうか。これまでできなかった表現や体験などを実現できた点などありましたら教えてください。

YOSHIROTTEN氏:

SUNという拡張性のある作品の発表の1つに新しいメディアを使うという姿勢があります。今回は初めて鑑賞者がサングラスをつけて立体的な視覚体験を受けることで今までにない新たな空間作品となりました。そこにないものが見え、掴もうとする子供たちのピュアな姿が微笑ましかったですしアートの新しい形としてとてもポジティブに受け入れられることができました。

――今回のImmersive LED Systemを使ったコンテンツ制作で、こだわった点、苦労した点を教えてください。

小橋氏:

そうですね、これを何で見せるかというところ、エンタメだけでいいのかという意味で。 ストーリーがあって、全部アゲアゲじゃない、一旦内面に入っていくもので、これをどう感じてもらうかっていうのもあったので。今回はこの立ち位置にあってよかったのかなと思います。

YOSHIROTTEN氏:

立体視にこだわりながらも技術だけでなく一番は心に響くものであること、眼鏡というフィルターを通すことによって自然体でなくなる状況をエンタメにはむかわず、通常のものより作品性をより高めるものでないといけないことを注意して制作いたしました。

――Immersive LED Systemを使用されて、今後さらにやってみたいことや可能性を感じたことなどありましたら、教えてください。

小橋氏:

今回は本当に映像とアート作品というところがあったんですけれども、もう少しエンターテイメントに昇華させて、パフォーマンスとか、いろいろなもの組み合わせてどういうものを作れるかやってみたいですね。

YOSHIROTTEN氏:

さらに大きなサイズのもので制作してみたいと思いました。色々なアイデアが浮かんだので、今後も活用させていただきたいです。よろしくお願いします。