若者に感染症研究に関心を持ってもらいたいと、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)時、デルタ株の病原性の高さを明らかにした研究コンソーシアムが、自らの奮闘の記録をまとめた本を全国の高校に寄贈している。コンソーシアムを主宰するのは、山形東高出身の佐藤佳東京大医科学研究所教授(42)。「次のパンデミックに備えるため、研究者を目指す人を増やしたい」と力を込める。

佐藤教授は元々、エイズを引き起こすHIVを専門としていた。ウイルス学者として社会に貢献したいと考え、大学の垣根を越えて30~40代のウイルス学者たちに声をかけ、2021年に新型コロナの研究コンソーシアム「G2P―Japan」をつくった。

次々と現れる変異株の特徴を解明し、研究成果をリアルタイムで示した。オミクロン株の病原性がデルタ株に比べて低下していることを示す動物実験、新しく登場した亜株の伝播(でんぱ)力や免疫抵抗性など、3年5カ月間に約40本の論文を世界的に著名な学術誌や医学誌で発表し、話題となった。

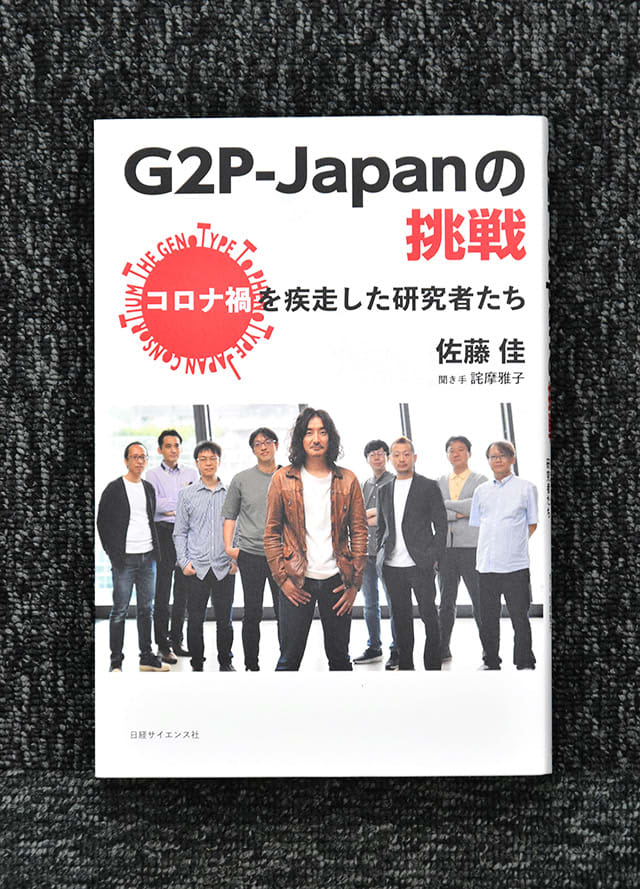

研究の過程や成果、葛藤などを描いた本「G2P―Japanの挑戦 コロナ禍を疾走した研究者たち」(日経サイエンス社)が昨年末、出版された。日本学術振興会からの研究費の一部を活用し、全国の中高一貫校を含む4979校に1冊ずつ贈ることに。県内の高校にも順次届けられている。

コロナウイルスは、重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)の出現など、10年弱の周期で問題を起こしているが、有事に活動できる専門家は世界でも少ないという。佐藤教授は「感染症研究者を育てるところから準備をしないといけない」と寄贈の理由を話す。

「ウイルス学者として正しい答えを出せたことは、感染症研究の醍醐味(だいごみ)でもあるし、正しい情報を伝えるために頑張っていた人たちがいたことも伝えたい」と語る。自身も近い将来に備え、コロナウイルスを深く研究していくという。

コンソーシアムは高校を対象に感染症研究の重要さを伝える講演活動も行う計画で、既に約20校から依頼がある。佐藤教授は「山形県の高校から依頼があれば自分が出向きたい」と意欲的だ。