江戸後期から明治期にかけ日本から輸出された「コンプラ瓶」を研究するオランダの研究家、グイド・ラベルジーさん(41)が、長崎県東彼波佐見町教委に波佐見焼などの12本を寄贈した。「コンプラ瓶をふるさととシェア(分け合うことが)できた。見てもらい、未来に残して」と話した。

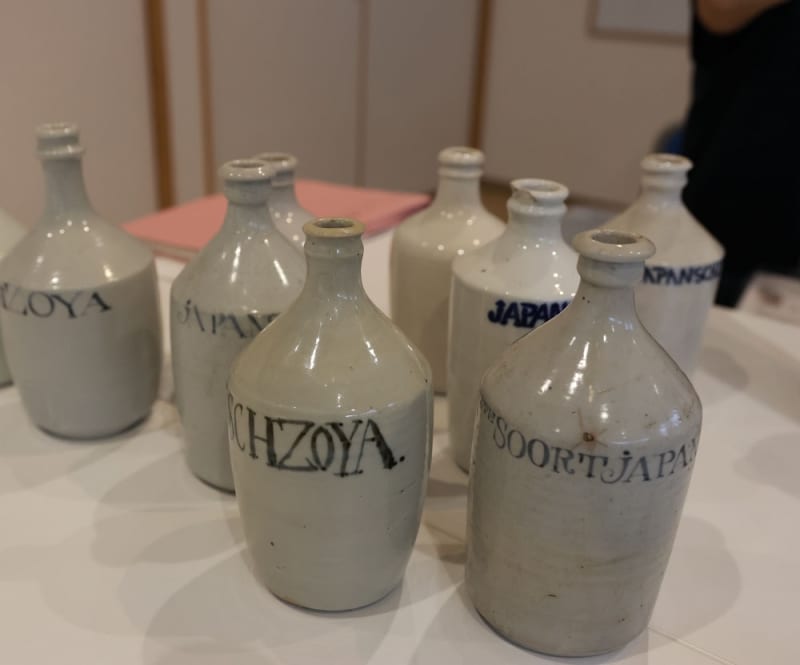

コンプラ瓶は醤油(しょうゆ)や酒の輸出用磁器で容量500ミリリットル程度。瓶には手書きや型抜きで「JAPANSCH ZOYA(日本の醤油)」「JAPANSCH ZAKI(日本の酒)」と記されているものが多い。

江戸期に長崎・出島でオランダ商品を扱った仲買人「コンプラドール」が既に日用食器の量産化を確立していた波佐見に発注。関西や九州で醸造された醤油を長崎で詰め、海路オランダなどに送られた。

波佐見では同町三股郷や中尾郷の窯跡調査で見つかっているが完全形の出土は珍しい。骨董(こっとう)品としても人気があり、日本国内では醤油メーカーや窯元などがレプリカを扱っている。

ラベルジーさんは祖先が長崎市の稲佐国際墓地に眠ることもあり、日蘭交流史に関心が高く、6年前から収集を始めた。今春、町歴史文化交流館「波佐見ミュージアム」であった江戸期の日用食器展「くらわんか藤田コレクション展Ⅱ」を交流サイト(SNS)で知り共感。寄贈を申し出た。

同館で5月27日にあった贈呈式で、ラベルジーさんは自身のコレクションから波佐見焼や有田焼、産地不祥のコンプラ瓶を森田法幸教育長に寄贈。オランダでは今でも醤油は煮込み料理などに欠かせないと紹介し「ここに置いてもらうのが一番。波佐見で窯跡を巡り、想像の世界だった波佐見とコネクトできた」と喜んだ。

町教委の中野雄二学芸員は「醤油という日本の食文化が、波佐見焼に詰められ海を渡ったことを実感できる」と感謝した。