梅雨を前に、水害対策のひとつとして、水田の「水を貯める機能」に注目した、いわゆる「田んぼダム」の取り組みが広がっていて、7日、初めて現地で説明会が開かれました。

水田を囲んで説明を受けるコメ農家の人たち。中身はコメ作りの講習会ではなく「水害対策」です。

福島県石川町で開かれた説明会は、雨の降り方が年々激しさを増すなかで、水害を軽減するため、一時的に水田に水を貯めるいわゆる「田んぼダム」の取り組みを知ってもらおうと開かれました。

「田んぼダム」は、水田の排水口に「堰板(せきいた)」と呼ばれる板を設置することで、排水量を少なくします。

担当者「小降雨だとなるべく流れないように、堰板で阻害して水を貯める。ただ、水位が増えていくごとに排水量も増えるので、安全に田んぼに水を貯められる」

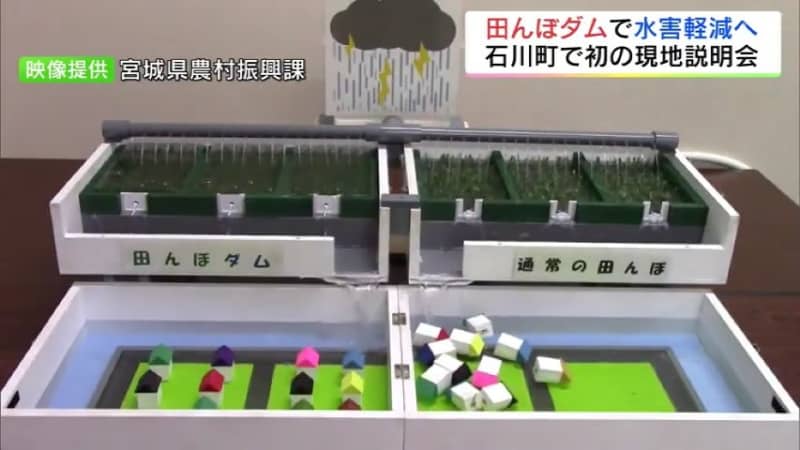

模型で見る 通常の水田との違い

大雨が降った場合、水田に通常より10センチほど水を多く貯めるこの取り組み。莫大なコストをかけなくても取り組める治水対策として、全国で広がっています。

これは、宮城県が作った田んぼダムの簡単な模型です。通常の水田と田んぼダム、大雨が降った想定で水を流すと普通の水田から先に水が排水路に流れ、川が増水します。そして、川からあふれると住宅地に水が広がり被害が出ます。田んぼダムにした場合、被害が軽減されることがわかります。

日本大学工学部・朝岡良浩教授「田んぼダムは簡易で安価で、既存のいろいろなものが利用できるメリットがある。田んぼダムをやることで水害を少しずつ緩和させられる、そういう位置づけの水害対策」

県は、6月中に各地で説明会を開き、農家に協力を求めていくことにしています。

年々増える「田んぼダム」稲への影響は

現在、県内の「田んぼダム」は水害があった須賀川市などで進んでいて、面積は去年の段階でおよそ530ヘクタールで年々増えています。

農家の皆さんにとって気になるのは水田への影響ですが、県によりますと、稲の生育段階によっては影響がないとまでは言い切れないということです。しかし、高い水位で水を貯めている時間を「24時間以内」にすることで影響を大きく減らすことができるということです。

ただし、協力する水田が少ないと、効果はあまり期待できず、流域でかなりまとまった面積で取り組む必要があります。

水害の軽減にダムの建設など莫大な費用をかけなくても取り組める対策として「田んぼの力」が今、見直されようとしています。

・

・

・