「定額減税」についてお伝えします。所得税と住民税を一定の額で減税する6月スタートした新たな制度ですが、どのようなものなのか改めて説明します。

まずはこの制度の目的です。政府広報は定額減税の目的を次のように説明しています。「賃金の『手取り』を増やし、経済の回復を国民に実感してもらうための一時的な措置」ということです。

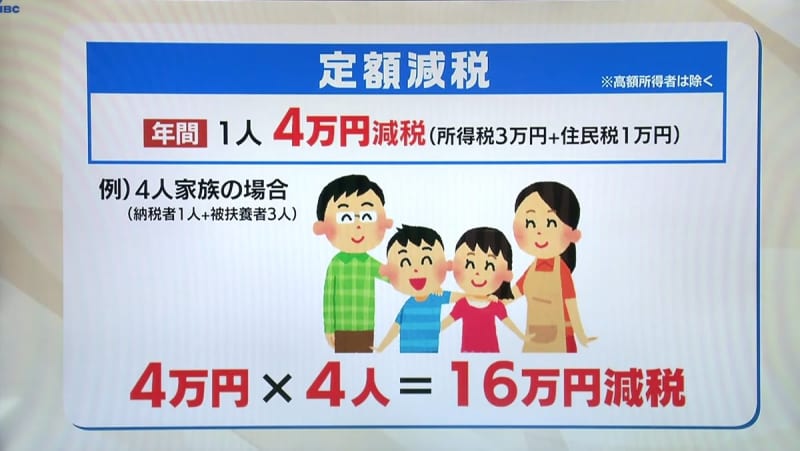

一定の額とはいくらかというと、年間1人当たり4万円です。これは所得税の減税額3万円と住民税の減税額1万円を合わせたものです。例えば納税者1人と被扶養家族3人の4人家族の場合は、4×4で16万円の減税となります。

だし、定額減税のスタートは6月ですが、6月の給与の手取り額が4万円増えるわけではないんです。背景には、所得税と住民税の減税の仕組みや実施時期が異なるという複雑な事情があります。

会社員などの給与所得者の場合、所得税分は6月から減税され、減税しきれない分は、7月以降2024年いっぱいにかけて対象額まで繰り越して減税されます。それでも減税しきれない分は、まとめて給付という形になります。

一方、住民税は、6月分はまるごと減税されゼロになります。7月以降は残りの減税分を11か月間に均等に割りならして割り引かれた額を払っていくことになります。

一方で年金受給者の場合、所得税については、2か月に1回の給付のため、6月給付の年金の所得税で減税しきれなかった分は8月以降に繰り越されていき、期間内に引ききれない場合は、その分を給付となります。また住民税の減税は10月スタートになり、こちらも期間内に引ききれなかった分は給付となります。

いずれにせよ、給付金とは違って一度に1人あたり4万円がもらえるわけではありません。さらに職業の種類や扶養者のあるなしなど、人によって減税タイミングが異なります。この仕組みが本当に政府が期待する経済対策につながるのでしょうか?

(街頭インタビュー)

「なんかよくわからない感じです。仕組みが難しくて。せこいようなやり方というか、一気に、例えば前10万円(給付金)ありましたよね、あの時はすごくうれしかったが、今回少しずつだとなんかあまり実感がないというか、電気代とかそういう諸々の生活費に消えて、なくなるような感じが主婦としてはそう思っています」

「なんかちょっと理解ができないですね。私は。今の物価の値上がりからしたら、少ないんじゃないですかね」

今回盛岡で話をうかがった人たちは、制度がわかりづらい、実感がわきにくい、そして減税された分の使い道は貯金という声が多かった印象です。

今回の定額減税が県内経済に与える影響について、専門家に聞きました。

岩手県内の経済や産業の動向について分析を行っているいわぎんリサーチ&コンサルティングの沢田茂シニアマネージャーはこう指摘します。

「経済活動における重要な役割を個人消費は担っているので、そういった点では県内経済の活性化というものにつながることが期待されます。その一方で食料品の物価上昇が続いていますし、電気料金とガス料金については、これまで政府からの補助があったが、5月使用分を境に縮小あるいはそれ以降は廃止されるということで、その分の物価上昇がもろに家計に来ることが考えられる。したがって減税措置をとったとしても、そういった物価上昇で減税の効果がそがれてしまうという心配は、正直言ってあるのではないかと思う」

複雑な制度設計から準備に追われる企業や自治体の事務負担も指摘されている定額減税。経済効果は未知数ですが、額が明記される6月からの給与明細を確認して、最適な使い道を考えることが家計の負担削減につながるかもしれません。