●科学的に証明、日本初

金大、中央大、明治大の共同研究グループは11日までに、縄文時代にツルマメなどダイズ属の種子を土器に埋め込んで装飾していたことを科学的に証明したと発表した。文字のない先史時代の土器で、装飾や儀礼などのために意図的に種子を使用したといえる日本初の事例で、当時の植物利用や精神文化の解明に貢献できるという。

金大古代文明・文化資源学研究所の佐々木由香特任准教授らが調査、分析した。土器は東京・府中市の清水が丘遺跡で出土した縄文中期勝坂式土器で、複製品を走査電子顕微鏡やエックス線コンピューター断層撮影装置(CT)で調べた。

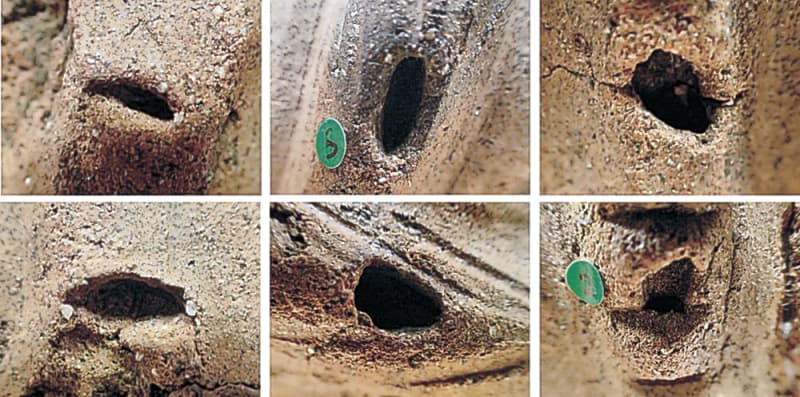

土器には装飾として線状に隆起するように土が貼り付けられており、その装飾部分にへこみが7カ所確認された。このへこみを詳細に観察したところ、ダイズ属の種子を上から押し付けて埋め込んだ形跡だと分かった。

ダイズ属にはツルマメや大豆が含まれる。へこみの大きさは最大長8.25~12.2ミリで、全て装飾部に位置していることから偶然ではなく、整形後に意図的に埋め込んだ上で焼成されたとみられる。