日本人の2人に1人が経験するといわれる「がん」。もし自分や家族が「がん」だと診断された場合、どのような点を確認すればよいのでしょうか。日本の抗がん剤治療のパイオニアであり『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)著者の勝俣範之氏が、がんと診断されたときに医師に確認すべきポイントについてわかりやすく解説します。

“肺にがんが見つかった”=「肺がん」ではない

【登場人物】

■教える人……勝俣範之先生

あらゆる部位のがんを診られる腫瘍内科医として日々診療にあたっている。

■教わる人……編集者O

身近にがんに罹患する人が増えて、わからないことだらけで心配になっている。

確認ポイント1.どんな種類のがんか、どこにできたがんか

編集者O(以下、O):がんの確定診断を聞きに行くときに、これだけは絶対にお医者さんに確認しておくべきことというのは何でしょうか?

勝俣範之先生(以下、勝俣):大前提として、まずはそれが確定診断かどうかということです。確定診断であれば、どんな検査(病理診断など)によって判断されたのか聞いておくことが大切です。もし確定診断でなければ、今後、どんな検査をすれば確定するのかを必ず確認しましょう。

O:なるほど、まだ「確定」していない場合もあるのですか。では、確定診断であれば、聞いておくべきことは何でしょうか?

勝俣:まず、どんな種類のがんなのか、どこにできたがんなのか、しっかり確認しておくことが大切です。たとえば、「肺にがんが見つかりました」と言われても、それだけで「肺がん」なのかどうかはわかりません。というのも、大腸がんがもともとあって、それが肺に転移したのかもしれないからです。

この最初にできたがんを原発巣といいますが、治療は原発巣のがんに合わせて行われるのが一般的です。つまり、肺がんと大腸がんでは基本的な治療法が異なってくるんですね。

O:原発巣なのか、転移したものなのかを知ることは、治療を受けるうえで大切なポイントなのですね。

がんの「ステージ」は0~4の5段階

確認ポイント2.どのくらいの大きさで、どれくらい広がっているのか

勝俣:そうです。そして次に確認していただきたいのは、がんがどのくらいの大きさなのか、どのくらい広がっているのか、ほかの組織や臓器に転移していないかなど、確定診断の時点における進行の度合いです。それによって、がんの病期(ステージとも呼ばれます)が決められます。

このステージを確認しておくことが、きわめて重要です。というのも、がんの治療は、このステージによって決まってくるからです。ステージの内容はがんの種類ごとに異なり、同じステージであっても、病気の状態や治療法が違います。

どのがんの、どのステージであれば、どんな治療を行うのが最善なのかという標準治療が決められています。

O:そもそもステージは、どういうふうにして決めているのですか? 何か基準のようなものがあるのですか?

勝俣:ステージの決め方にはいくつかの種類がありますが、最も活用されているのが、「TNM分類」と呼ばれるものです。Tはがんの大きさ、Nはリンパ節にどのくらい転移しているか、Mはほかの臓器にどのくらい転移しているかどうかを表しています。

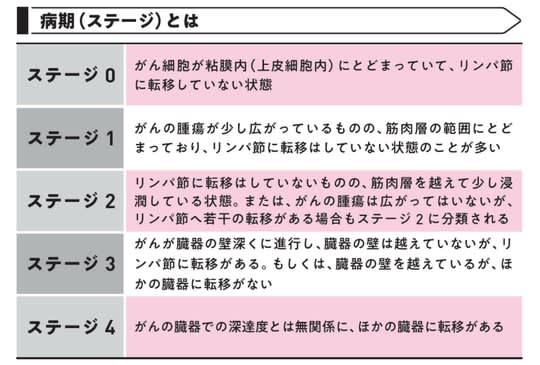

この3つの要素の組み合わせにより、がんの種類ごとにステージ0~4の5段階に分類されており、ステージの数字が大きいほど、がんが進行しているということになります。大まかな特徴は、[図表]を参考にしてください。

[図表]病期(ステージ)とは 出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋

手術、抗がん剤、緩和ケア…「治療法」も細かく確認を

確認ポイント3.治療の「選択肢」

O:そのほかにも確認しておくことはありますか?

勝俣:できれば治療法も確認していただければと思います。がんの治療には「3大治療」と呼ばれる、手術、放射線治療、薬物療法(抗がん剤治療)があります。それに加えて、最近では緩和ケアも重視されるようになってきました。

このようにがんの治療法はいくつかに分かれていますし、それらを組み合わせて治療を行うのが現在の主流です。

医師がどんな治療法を勧めるのか、その理由は何なのか、その治療法を選択したときの自分にとってのメリットやデメリットは何なのかなど、治療の選択肢についてはできるだけ細かく確認してください。

O:なるほど! わかりました。そのほかに、確定診断を聞くときにこれはしておいたほうがいいということはありますか?

勝俣:できることならご自身のがんの診断の根拠となった血液検査などの結果、がんの状態を記した病理検査レポート、画像診断レポートなどはもらっておくことをお勧めします。

日本の病院では提供してくれないところもありますが、少なくとも聞いてみて、もらえるようならもらっておいてください。患者さんのほうから言わないと提供されませんから、遠慮なく聞いてみましょう。

確定診断で確認すること、もらっておきたいもの

<必ず聞く>

□何のがん?

□それは確定診断か? どの検査で確定した?

□大きさと広がりは?

□進行度、病期はどのぐらい?

□どんな治療の選択肢があるのか?

<できればもらう>

■病状説明書

検査の結果の病状と、今後の治療方針を記載した書類。患者が説明を受け、内容について納得すれば、医師とともに署名。がんの種類、臓器、深達度、大きさ、転移などの広がりも記入されている。

■病理検査レポート

生検の組織診断による所見。専門家でないと理解できない内容だが、セカンドオピニオンにも役立つ。

■画像診断レポート(CT 、MRI 、PET 、エコー、内視鏡など)

がんの大きさや広がりが記載されている。患者自身のがんへの理解も深まる。

■血液検査報告書

今後の治療のバロメーターにもなる。

勝俣 範之

日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科

教授/部長/外来化学療法室室長