広島県警が開発した防犯アプリ「オトモポリス」が好調だ。去年2月に発表され、今月には10万ダウンロードを突破した。県警は今月からアプリの一部をリニューアルしたが、気になったのが「ちかん対策」機能から「やめてください」の文字が “消えた” ことだった。

県警にワケを聞くと、そこには被害を食い止めようとする県警の強い思いがあった。

まず、「オトモポリス」とは何かをおさらいしたい。

「オトモポリス」は2022年、広島県警が開発した県民向けの防犯アプリだ。アプリを立ち上げると、まず地図が表示される。設定した地域や生活圏でどんな犯罪や事故が起きているのか、過去に遡って知ることができる。

「交通事故マップ」では事故の詳細も表示され、どの場所でどのような形態の事故が起こりやすいかなどの傾向も読み取ることができる。同様に「犯罪マップ」「不審者マップ」「特殊詐欺マップ」などもあり、身近にどんな危険が潜んでいるのか分かりやすくまとめられている。通信量はかかるものの、アプリ自体は無料だ。

県警として初めて開発したアプリだが、なかでも担当者がこだわったのが、「ちかん対策」だった。これは、ちかん被害にあってしまったユーザーが、アプリを使ってちかんに警告を発することができるという機能だった。

アプリ上で画面をタップすると「ちかんです 助けてください」の文字などとともに自動音声が流れる。痴漢の発生を周りに知らせたり、アプリから直接、110番通報もできる仕様になっている。

今回のリニューアルでは、この「ちかん対策」機能で表示される文字(と音声)が変更された。

何がどう変わったか。

「ちかん対策」には3つのパターンが設けられている。

▽ パターンの1つ目は、ユーザーがちかん被害を周りに伝える内容だ。リニューアル前は「ちかんです 助けてください」だった表示が、リニューアル後は「助けてください」だけになった。被害者に代わって、ちかん被害を周囲に伝えるための機能だ。また、「ちかんかもしれない」と思いつつ被害者自身も確証が得られない状況もあり得るため、「ちかんです」を省きシンプルに助けを求める内容に変更された。

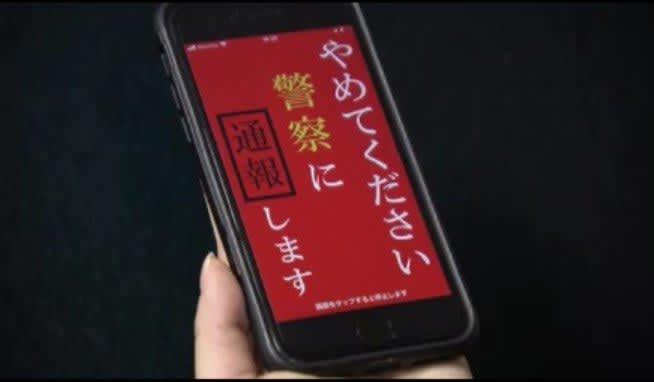

▽ 2つ目はユーザーがちかんに対して警告する内容だ。「やめてください 警察に通報します」という内容が、今回から「警察に通報します」に変わった。

▽ 3つ目、リニューアル前はアプリの作動を周知させる「広島県警察防犯アプリ作動中」というものだったが、用途が分かりづらいため代わりに「助けが必要ですか?」というパターンを作った。ちかん被害(とみられる事象)を目撃した第三者が、被害者に声をかけるためのものだ。被害者が声を上げづらい場合、こういった周囲の目が被害を食い止めることにもつながる。

以上3つのパターンの変更がなされたのだが、気になったのが、2つめのパターン。「やめてください」という文字はなぜ消えたのだろうか。

県警「減らそう犯罪情報官」の 太田貴之 警視にワケを聞いてみた。

「『警察に通報します』のパターンは、被害者本人がちかんの加害者に直接見せる・読ませることを想定して作っています。実はこの内容について一部のユーザーから『なぜ被害者が犯人に “お願い” をしなければならないのか』との意見が寄せられたのです」(太田情報官)

つまり、「やめてください」との表現は犯人への “依頼” のように感じるという意見だ。犯罪被害者が加害者に上げる声がていねいな言い回しである必要があるのか―。県警はこの意見に賛同し、変更を決めた。

では、どう変更するか。「やめてください」を「やめろ」に変えることも検討したが、必要以上に加害者を刺激し、さらなる被害を生むことにもつながりかねない。出した答えは「警察に通報します」だけを表示させるというものだった。

実を言うと、警察から説明を聞くまで、わたし自身(記者は男性)「やめてください」という表現に強い違和感は感じていなかった。しかし、ちかん被害、特にその加害者と被害者の力関係についてどこかステレオタイプに陥っていたようにも感じた。許せない犯罪行為に対して被害者は “か弱く” ある必要はないのだ。

県警によると、5月末までに県内では計67件のちかんが発生している。そのうち半数近くが電車やバスなどの乗り物の中だという。去年1年間で最もちかんが多かったのは6月だ(年間184件のうち29件)。

県警は、「もし被害にあった場合は、周りの人に助けを求めるとともに警察に110番通報、または相談してほしい。また被害を目撃した場合も、被害者に声をかけ、駅員や警察官に知らせてほしい」と呼びかけている。