福島県出身の俳優・神尾佑(かみお ゆう)さんが県内の酒蔵を訪ね、その酒蔵にまつわる物語を紐解いていく番組「神尾佑 酒に交われば」。

日本酒王国福島県には、50を超える酒蔵がある。今回訪れたのは、会津若松市の「髙橋庄作酒造店」。その土地や歴史を酒で表現する酒蔵の物語だ。

酒蔵を訪れて、最初に出会ったのは「まる」

神尾さんを案内してくれるのは、柴犬のオスで3歳の「なつまる」。みんなに「まる」と呼ばれている。寝ていることが多いが、この酒蔵のことならなんでも知ってるようだ。

今回の物語は…「田んぼ」から始まる

今回の舞台は、「会津娘」という酒を造っている会津若松市門田町の「髙橋庄作酒造店」。明治の初めころに酒蔵になった。

「社長は近くの田んぼに行ってるよ」と「まる」に教えられた神尾さん。蔵から少し離れた田んぼに向かってみると、トラクターで田植え前の代掻き(しろかき)をしている人が。6代目蔵元の髙橋 亘社長だ。

6代目蔵元の髙橋 亘社長

もともと農家から始まって酒蔵になったという経緯もあり、田んぼでのコメ作りから酒造りまで、みんなで取り組んでいる。

この酒蔵のキーワードは「土産土法(どさんどほう)」。「会津で産するもので、会津のやり方で酒を造ろう」というものだ。

ここから始まる酒造り

酒米の種もみから発芽、そこから始めて1か月もすると立派な苗に。5月下旬から田植えが始まる。

「まる」も苗を見守り中

蔵の周りには、酒米「五百万石」を育てる田んぼが7枚。山と川に挟まれた2km圏内にすべてあるが、田んぼごとに稲の育ち方は全然違うという。

例えば「羽黒西64」という地番の田んぼでは、農薬と化学肥料を使わずに育てていて、中粒でやや硬めの「五百万石」に仕上がる。

田んぼごとに担当の蔵人がいる

「夏の間、コメを育てながら感じた『田んぼごとの個性』を、酒に表現できたらおもしろいんじゃないかな」そんな思いで2018年に誕生したのが、「会津娘 穣(じょう)シリーズ」だ。7つの田んぼで同じ「五百万石」を育て、同じ造り方で田んぼごとに酒にした。

1本1本、田んぼごとの個性が光る

早速、「会津娘 穣(じょう)シリーズ」のうち、2本を飲み比べてみよう。

まずは、先ほど髙橋社長が代掻きしていた「会津娘・穣・羽黒西64」から。華やかな口当たりで、キレが良い一杯に仕上がっている。香りも良い。

田んぼは違うが、基本的には同じ酒だから同じニュアンス

続いて、「会津娘・穣・花坂境22」。「花坂境22」は、「羽黒西64」から300mほど離れたところにあり、入社7年目の五十嵐 花鈴さんが担当する田んぼだ。風通しが良く日照時間も長いため、丈夫で粒ぞろいのコメが育つ。そのコメを使って造った酒は…味わいが異なる一杯に。神尾さんは「『羽黒西64』よりも少し控えめな感じ」と話す。

酒瓶のラベルに二次元コードがある

「それぞれの酒の背景を知ってもらいたい」という思いから、酒瓶の二次元コードを読み取ると、田んぼの場所や地質などが分かるようになっている。

昔ながらの道具を大切に

そんな田んぼごとの個性を表現する酒蔵の中を案内してもらった。酒米を蒸す釜や酒を搾る槽(ふね)は、昔からのものを大事に使っている。

コメの個性を引き出すために

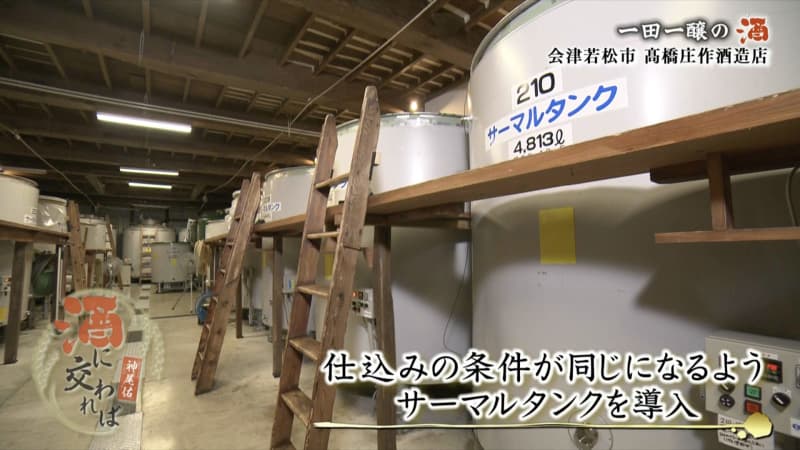

酒に発酵させる「仕込み」には、条件がなるべく同じになるよう、きめ細かな温度管理ができる最新のサーマルタンクを使用。

「田んぼごと」「コメごと」「生産者ごと」の個性を酒で表現しようとすると、鮮度の高い酒を造るのがテーマになる。その鮮度を保つための一つの工夫として、すべての酒を常温に置かず、温度管理を徹底している。また、瓶詰め後には加熱処理して、またすぐに冷やしている。

鮮度を保つために徹底

こだわりの酒を生み出し続けている髙橋社長には、忘れられない稲がある。大熊町で初めてとれた、令和2年産の「五百万石」の稲だ。

大熊町でとれたコメを使って酒を醸す

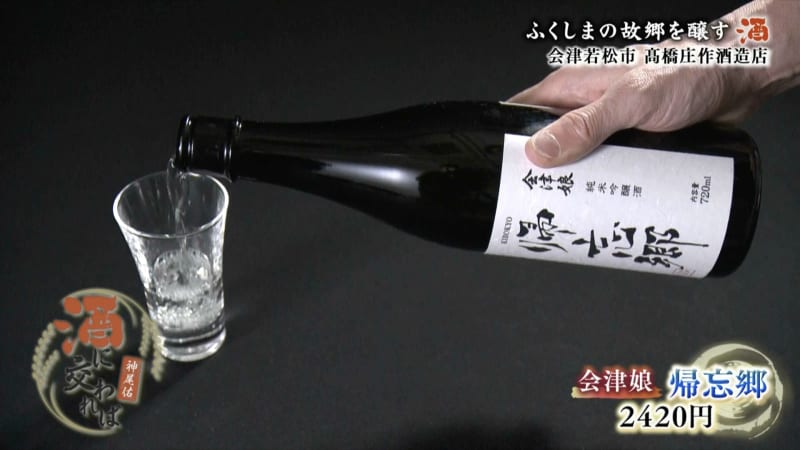

東日本大震災から10年という節目に合わせて、令和2年、大熊町の田んぼで酒米の実証栽培が始まった。そこでとれた「五百万石」を使い、髙橋社長は「穣」と同じ製法で酒を造った。それが「会津娘・帰忘郷(きぼうきょう)」だ。

多くの人の想いが詰まった酒

先にいただいた2本とコメも造り方も同じだが、土地の若さゆえ、最もシャープな印象を受ける。「飲み比べないと、違いはわからない。並べて飲んだら全然違う」と力説する神尾さん。

震災直後には役場機能を移すなど、多くの大熊町民が会津若松市に避難。「『会津で暮らした』というのを大熊町に帰って終わりにしないで、何かつながりを残したい」と、大熊町の役場の方から相談を受けたのがきっかけでできた酒。酒米づくりはことしで5回目を迎えた。

歴史ある道具を活用

さらに、「髙橋庄作酒造店」の取り組みは続く。

仕込み部屋の2階には麹室があるが、その上には…100年近く前に使っていた道具がたくさん!なかでも、今シーズン、ある道具が再び日の目を見た。「生酛造り」に使っていた道具だ。「生酛造り」は昔ながらの酒造りの手法で、桶の中で蒸米、米麹、水などを長時間すりつぶす重労働な作業。蔵や酒ごとに個性が大きく異なる仕上がりになる。

よみがえった「会津娘」+「生酛」

こちらが、完成した「会津娘・純米酒生酛 一乃正宗」。およそ100年ぶりによみがえった味わいには、柔らかい雰囲気が。「『会津娘』に『生酛』というテイストが入ると、こういう雰囲気になるというのが、新しい発見だった」と、髙橋社長は話す。

並べて飲み比べたい「会津娘」

「どの酒を飲んでも、同じ『会津娘』という雰囲気が共通してあるのは、とても大事なこと。その中で振り幅があればいいなと思う」という強い思いで酒を醸し続ける酒蔵。

「先祖代々暮らしてきた土地で、自らの手で米を育てて酒を造る」。これからの酒蔵のあるべき姿の一つといえよう。今シーズンはどんな酒ができるか、楽しみだ。

Chu!PRESS編集部