鹿児島県内の公立小中学校に土曜授業が一斉導入され、10年目を迎えた。学力向上や生きる力育成を目的に始まった。通常の授業だけでなく、保護者や地域と連携した活動に取り組む学校も少なくない。評価する声の一方、現場の教員からは働き方改革として、見直しを求める意見もある。

「タイミングを合わせて引っ張れ」。5月の第2土曜日に当たる11日、薩摩川内市の平佐西小学校に元気な声が響く。6年生約150人が伝統の綱引きのコツを、講師役の地元住民や近くの川内中央中学校の生徒から教わっていた。

両校が合同で綱引きを始めて10年以上になる。平佐西小の新田賢一校長は「土曜授業を使った課外活動が、地域の文化を学ぶ機会になっている」と話す。

市教育委員会は2009年から、郷土を学ぶ「ふるさとコミュニケーション科」を独自に展開。活動を土曜日に充てる学校も多く、中津朋広学校教育課長は「まとまった時間を確保できるので、地域と連携した体験的な学びに活用できる」と評価する。

同じ日、鹿児島市の明和中はPTAの協力でリサイクル活動を実施した。全校生約180人が校区内を回り、段ボールや空き瓶を回収。保護者の車からの積み下ろしに汗を流した。

保護者は約60人が参加。「平日だと難しいが土曜日なら参加しやすい」。PTA役員の谷山久美子さん(45)と今村良美さん(42)は歓迎する。

年間10回の半分程度を保護者や地域との活動や学校行事の準備に充て、残りは通常授業。「月1回ならあってもいい」と好意的な生徒もいれば「土曜日は休みたい」という声も。「授業がなくても部活があるので、あまり変わらない」など、子どもたちの受け止めはさまざまだ。

■全43市町村が年6~10回実施

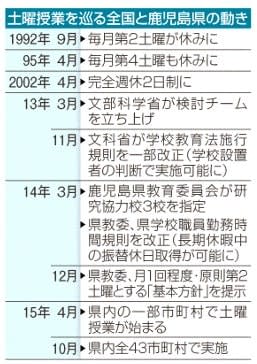

土曜授業は「ゆとり教育」への反動で復活した。学校週5日制が02年度にスタートしたが、07年に政府の教育再生会議が土曜授業実施を提言。授業時数減が学力低下を招いたとの批判が背景にあった。13年には文部科学省が学校教育法施行規則を改正し、自治体の判断で行えるようにした。

文科省の調査によると、22年度に全国で土曜授業をしている小学校の割合は11.3%、中学校は11.9%だった。九州各県と政令指定都市に取材した結果、「把握していない」とした熊本県を除くと、近年実施している自治体(政令市は学校)があったのは福岡、佐賀、大分、長崎の4県と福岡市。実施率は15~100%で、福岡市は全校で年2回行っている。

鹿児島県は、14年度に研究協力校3校を指定。15年度には、全国で初めて県単位で一斉導入に踏み切った。本年度は県内全43市町村の公立小中・義務教育学校で年6~10回実施する。

当初掲げた学力向上はどうだったのか。全国学力・学習状況調査の正答数をみると、14年度の中学3年は国語、数学ともに全国平均を下回ったのに対し、23年度は国語が同程度となっている。

県義務教育課の水島淳課長は「要因の一つに土曜授業も挙げられるのではないか。ただ地域の協力を得た取り組みなど、土曜にしかできないことをするのが望ましい」と強調する。

■「実施すべき」教職員の1.9%

学校の働き方改革が叫ばれる中で、教員からは負担軽減を求める声もある。鹿屋市の40代男性教員は「以前勤めていた中学校では、土曜授業の後に部活があると、生徒も教員も疲れた様子だった」と明かす。教員が平日に振り替え休日を取るのは難しく、長期休暇中に消化していた。

男性教員は「自分の時間を大切にしたい人も増えている。土曜授業の成果と、教員の確保をてんびんにかけると、時代に合わなくなっているのではないか」と疑問符を付ける。

県教職員組合は22年11月、県内公立小中学校や特別支援学校の全教職員に土曜授業に関するアンケートを実施した。1万2561人中1834人が回答。土曜授業は「なくてもいい」が84.3%に上り、「実施すべき」は1.9%にとどまった。朝野竜輔書記次長(44)は「現場の声を大事にしてほしい」と訴えた。