2024年5月に日本でも公開された映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』。この作品を見た日本のレゲエ関係者3名が映画やボブ・マーリー、そしてレゲエについて思う存分語る座談会を実施。その模様をお伝えします。今回は全3回の3回目です。

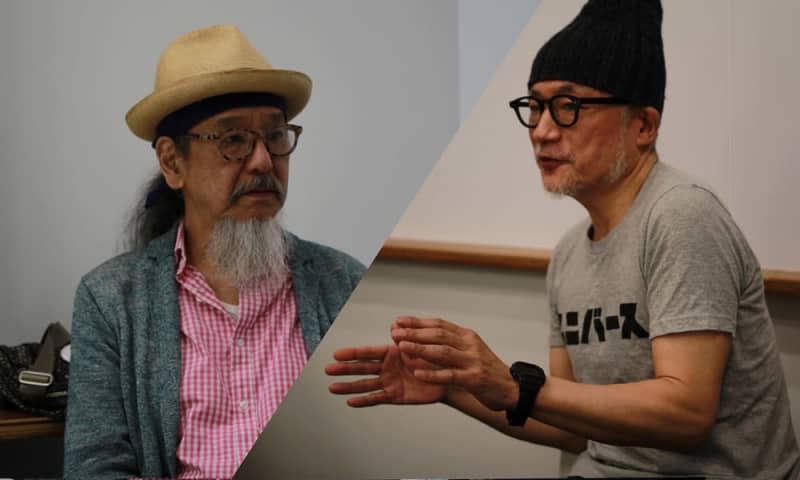

<座談会参加者>

■石井志津男(プロデューサー)

OVERHEATレコーズ主宰、雑誌Riddim誌発行。1985年から多数のジャマイカ人及び日本人レゲエ・イベント開催。ドキュメンタリー映画Ruffn’ Tuff監督。共著/監修本に『Rocksteady Book』、『Ruffn’ Tuff』、『レゲエ・ディスク・ガイド』など。

■工藤 BigH 晴康(新宿・REGGAE / DUB club OPEN “校長”)

音楽評論や伝説のレゲエ・バンドHARDCORE REGGAEを始めアーティストとしても活躍。DJ活動はすでに半世紀に及ぶ。UKダブ・マスター=デニス・ボヴェルとの共同製作も定期的に行われており、1995年に発表された和ものラヴァーズ・レゲエの先駆けといえるイリア(元ジューシーフルーツ)の「Japanese Lovers」は、2016年についにアナログ再発。2018年にはサンディーのソロ・アルバム「HULA DUB」を共同プロデュース。

■鈴木孝弥(ライター、翻訳家)

著書、監著書、訳書に『Reggae Definitive』『キング・タビー――ダブの創始者、そしてレゲエの中心にいた男』『定本リー “スクラッチ” ペリー』『レゲエ・アンバサダーズ~現代のロッカーズ――進化するルーツ・ロック・レゲエ』『宇宙こそ帰る場所──新訳サン・ラー伝』他。

___________

映画の後にお勧めしたいアルバム

―― この映画を見た後にサントラやベスト盤の『Legend』、劇中に登場する『Exodus』以外だったら、どれをおすすめしますか?

工藤:『Catch a Fire』かな?

鈴木:うん。『Catch a Fire』かな?

工藤:『Catch a Fire』も2種類、あるんですよ。例のジャマイカのオリジナルミックスっていうのと、あと要するにクリス・ブラックウェルがプロデュースして……でもジャマイカのオリジナルミックスが手に入ったら、聞いてほしいですね。

鈴木:いや、それはデラックス・エディションだと両方入ってますよ。

工藤:ああ、出てますか。

鈴木:僕、持ってますよ。オリジナルミックスが1枚のCDに入っていて。もう1枚がクリス・ブラックウェルので。

工藤:あれ、聞き比べるのも面白いし。

鈴木:ねえ。本当に、本当に。

工藤:そうすると、より理解を深めることができるんではないかと思いますね。

―― なぜ『Catch a Fire』を選ばれたんですか?

工藤:うーん。やっぱり曲順。曲の良さですかね。まだ3人(ボブ、ピーター・トッシュ、バニー・ウェイラー)いましたし。やっぱりボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズになってから、変わってますからね。だからこの映画を見て、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズを知ってくれた。本当はこの3人で実は最初、やってたんだよっていうのを知ってほしいっていうのがありますね。

―― 石井さんはどのアルバムがお勧めでしょうか?

石井:うーん……。ちょっとわからないな。

―― さっきおっしゃっていたのだと『Live!』はいかがですか?

石井:ああ、そうか。それはそうだな。うん。まあ、『Live!』かもしれないな。

―― 鈴木さんは?

鈴木:いや、僕も『Catch a Fire』なんですけど、もうひとつ、ちょっと……ああ、そうか、初心者に薦めるなら、か。……たとえばレゲエのクラブに遊びに行ったりぐらいは時々するよっていう人だったら、僕は『Survival』がいいような気がします。なんでかっていうと、ここ30年ぐらいの間にボブ・マーリーのリズムトラックをダンスホールのアーティストが焼き直してね、乗っかるっていうことはままあるわけですけど、『Survival』から何曲かいいリディムがヒットしたんですよ。だからそういう人たちは『Survival』のオケに……たとえば「One Drop」リディムもそうだし、耳馴染みがあるんじゃないかと思って。

アルバムとしては『Exodus』が話題に上ることが多いけど、知る限り、リズムトラック的に言うと『Survival』が結構人気があるような気がするんですよね。だから『Survival』……結構、いい曲揃いだと思うんですけどね。まあ、本当は『Catch a Fire』と『Burnin’』なんですけども。やはり。

―― 初期の2枚ですね。

鈴木:オリジナルウェイラーズを聞いてほしいっていうのはあるんです。で、両極端ですが、『Catch a Fire』と『Survival』かな? という気がします。

日本人としてレゲエへの嫉妬

―― では最後にレゲエの魅力とはなんでしょうか?

石井:僕はレゲエ以外のものも好きな中で、レゲエを見つけたんです。何にでも使えると言ったら変だけど、レゲエってたとえば、カフェで流れてもOKだし、さっき言ったプロテストソングみたいなのものあるし、工藤さんが言っていたダブみたいにもはや音符には表せないぐらいのクリエイティブな部分もある。こういう音楽ってないんじゃないかな。だから本当にひとつひとつがジャンルみたいなものなんだけど。

あんなカリブのちっちゃい島で、こんなすごいのが生まれたっていう、そのことに俺はびっくりしてます。すごいです。日本はテクニクスのターンテーブルとか、AKAIのサンプラーとか、楽器、ミュージックエクイップメントはいっぱい作ってきた。だけど世界的にヒット曲をみると、たとえば「SUKIYAKI」とかはあったかもしれない。でも、音楽のジャンルとして、そういうものが日本から送り出せなかった嫉妬みたいものが俺にはあるんですよ。

だからアメリカに……これもまた個人的な話になるけど。1945年に原爆を落とされて、アメリカに、なびいてきた。それで僕はアメリカのポップスが好きで洋楽を聞くようになって、日本の音楽がほとんどよくわからないままこの歳まで来ちゃった。同じようにちっちゃい日本と、より小さいジャマイカと言う島国で、しかもアメリカの勢力下にどちらもある。だけど、彼らはオリジナルのレゲエと言う独自の音楽を作った。アフリカへ行こうが、ヨーロッパに行こうが、このファーイーストの日本に来たってレゲエは聞けるんだから。それを純粋にちょっと嫉妬しちゃうんです。もちろん日本には、他の部分ですごいことがいっぱいあるけど。そこに関してだけは、残念という気持ちが……これから、若い人がそこをやるんだろうけど。僕なんかジャマイカでレーベルまで作っちゃったんだからさ(笑)。もう全部負け……もう12戦全敗みたいな。そんな人生だったから、どうしようもないけど。

それはジャマイカ人と仲良くやってきて、よりそう思うんです。大学とかも関係ないボブ・マーリーのリリックや彼の考えって、すごいですよね。だから本当にそういうことに日本人がもっと気づいたらいいなって、それも嫉妬ですよ。 自分のなんというか、無能さ? もう70回くらいジャマイカに行ったからもはや何年間か住んだみたいなもの。そうすると、本当に大臣からストリートギャングから人殺しまで、またはクリス・ブラックウェルにまで会えて……いろんな知り合いができちゃって、知らなくてもいいことまで知るようなって、より尊敬しますよ。だって、ダブとか本当にものすごい発明だからね。だから僕はキング・タビーのMCIの卓を探しましたよ。亡くなった80年代の終わりに僕は買おうと思ったんだ。

鈴木:へーっ!

石井:その時に、奥さんのところまで行きましたけど。そうしたら、なんだっけ? MISTER TIPSYって言うレーベルの……。

鈴木:ブラックベアード(タッパ・ズーキーの兄)。

石井:ブラックベアードが、買ったっていうので、「ああ、日本人の俺が持つよりはジャマイカ人が持ってる方が正しい」って思った。いや、いくらか知らないですよ? ただ、さぐりに行っただけなんですけどね。もしあのMCIの卓があのまま風化しちゃってたらという心配だけで。(Mute Beatの)『ダブ・ワイズ』を録りに行った時に……タビーが新しい卓を導入して、「来年から使える」なんて言って移行してたから、「射殺されちゃってそのまま使わなくなるんだったら、あのMCIはどうなっちゃうんだろう?」ってすごく心配になって、1人で危ないウォーターハウスまで行ったんですよ(笑)。

鈴木:ボディガードなしですか?

石井:ええ、もう僕は途中からは全然(笑)、何もの迷いなく空港で借りたレンタカーで夜中でも赤信号だけはぶっちぎってそういうところも行ってましたね。そのMCIの卓が今は、シアトルにあるって。

鈴木:あの古いやつがね。ビッグノブのやつが。

工藤:赤い。

鈴木:赤いのが。

石井:でもあの赤いノブが、僕が撮った写真とはもう違う。もはや全部揃ってないから、ちょっと残念ではあるけど。ポール・アレン(マイクロソフト社共同創業者)が作ったポップカルチャー・ミュージアムっていうところに入っているらしい。世界の音楽史の中で、ダブはリミックスの元だから。それがなければ、クラブミュージックもこんなにはなってないわけだからね。

そういうものとか、7インチをひっくり返して、しゃべってそれをレコードにしてる。これ、アメリカのラップより先ですよっていう。で、ヒップホップの元のブレイクビーツだって、それを始めたクール・ハークはジャマイカ移民が小銭を稼ぐためにストリートでやっていて、それがヒップホップに繋がっていったわけだから。要するに、ターンテーブルがなければ、言い方は乱暴だけど黒人の人たちがあっという間に10年で、ヒップホップをあんなメインストリームにできなかったと思うんですよ……。

一生懸命働いてから楽器を買って喧嘩もしないで一生懸命バンドを練習できたかっていうことね。裕福でもないそういう境遇の人たちが、プライベート・ジェットに乗るスターになれたか?っていうと、僕にはそう思えないんですよ。ターンテーブルが2台あったら、2人でも3人でも4人でも……下手したら10人ぐらい、歌えたってことですよね。(レコードをターンテーブルにのせたら)ジェームス・ブラウンでもクラフトワークでもメンバーになっちゃうんだよね。こんなすごいことに繋がるアイディアの元があの島国の人のあそこにあるからね。まあ、やった人はアメリカの人もいるし日本のテクニクスのターンテーブルっていうのもあるけれど、でも大元のアイディアのところはジャマイカにある。だからそこがちょっと打ちのめされちゃうぐらい、僕には強烈なんですね。話がグルグルで申し訳ないんだけど。

本当に余分な話だけどクール・ハークがこの前、オークションに出したんだよ。

鈴木:ターンテーブルですか?

石井:ターンテーブルとか写真とかサウンドシステム全部を。

鈴木:ええっ、全部ですか?

石井:ええと、たしか去年だったかな? テクニクスの担当に「出てるぞ!」ってメールして。ああ、オークションはクリスティーズだった。でもそれがね、ちょうど会社の長期夏休み期間で、残念ながらトップまでは連絡が行かなかったらしくて、落とせなかったんだよね。企業がカルチャーを作ったものってありそうでないんです。SONYウォークマンとかAKAIのMPCとかカシオトーンMT-40とか色々あるけど、あのテクニクス(Panasonic)のターンテーブルほど音楽に革命を起こして文化になった事件はないんだよね。別格なんですよ。カルチャーは作ろうと思って企業が多くのお金を出しても作れない。流行しか作れない。だけどそういうものを発見してメインストリームにしていく黒人とか、ジャマイカ人とかがすごいと思う。

工藤:本当にそう思いますね。

石井:遊びなのか、アカデミックなのか、何だかわかんないけど。第六感以上の何か、わからないけども……「レゲエの魅力」っていう質問の答えになってるかな?

ひとつのレゲエファミリーという考え方

―― 工藤さんにとってレゲエとは……?

工藤:あの、どなたか言ってたんですけど。要するに20世紀最後になって、音楽が変わったというか、要するに新発明があったっていうのは、レゲエとダブだってよく言われるじゃないですか。あともう1個は、ベースだと思うんですよ。さっきからずっとベースのことを言ってるかもしれないですけど。要するに、あれだけ太くて重いベースっていうのが音楽の主体になったというのがまず、すごいなと思ってますね。

それから当然、裏打ちの「ンチャ、ンチャ……」を強調して、あのリズムを作ったっていうのと。それからダブ、ダブミックスっていうのを作ったっていうの。その三つがやっぱり、ものすごく大きくて。その三つがなかったらたぶん今の音楽って変わっていると思うし。それこそ、ヒップホップはできなかったろうし。ダブなんとか、ジャングルも何もかも全部、なかったと思うんですね。それを、それこそ本当にあの小さい島の人たちが……。

石井:人数だって、少ないよね。60年代当時のミュージシャンって100人はおろか、50人もいないかもしれないよね。もっと少ないよね。だから、とんでもない人たちだ。楽器も大したものを使ってたわけじゃない。

工藤:そうなんですよ。そのへんにあるものを組み合わせて作って。

石井:だから本当の意味で「早い、安い、うまい」なんだよね(笑)。トラックを使い回しするなんていうのはその「早い、安い、うまい」なんですよ。前に使ったヒット・トラックを使えば安いんだから(笑)。もうトラックはヒットしてるんだから、すでにうまいんですよ。で、そっちの方が早いんですよ。でもそこにはぶっちぎりの工夫がある。

工藤:そう思いますよ。それで、ちゃんとビジネスも絡んでるじゃないですか。それもすごいなと思っていますね。

石井:誰もやってないことをやるんだよね。で、彼らは「オリジナル!」って言うんだよ。

一同:アハハハッ!

石井:すごいんだよ。結構、パクリもあるんだけども。でも、オリジナルなんだよね。

工藤:あとですね、ずっと毎日現場にいるようなもんなんですが。お店で、要するにレゲエ好きが入ってくるわけですね。そうするといつも「お前、レゲエ好きか? おう、そうか!」って。これである程度、関係が成り立つんですよ。そうすると、それこそこんな音楽ないと思うんですよね。「よし、お前、レゲエ好きか!」っていうのでなんか、信用してしまうというか。安心感が生まれるというか。で、お客さん同士もレゲエ好きが集まるじゃないですか。そうすると、会話が進んで。たぶんこんな音楽って、他にないんじゃないかなと思いますね。要するに、皆さん、ファミリーになる。

石井:世界的にね(笑)。

工藤:そうなんですよ。どこの国でも。

石井:日本だけじゃないんだよね(笑)。

工藤:まあ、店が新宿にあるもんですから、いろんな外国の方も多いですけども。面白いのは、たとえばイタリアから来て。アルゼンチンから来て。で、「ボブ・マーリーだ!」っつってレゲエで乾杯してるわけですよ。これはおもしろい音楽だなと。これ、たぶんニューヨークとかでも、ロンドンでもそうだと思うし。なにか、ひとつのレゲエファミリーっていう考え方があるんじゃないかなと思ってますね。そこがやっぱり魅力ですかね。

本場のレゲエに触れる機会

―― 最後に、鈴木さんはいかがですか?

鈴木:僕も同じようなことを言おうと思っていたんですけど、ジャマイカ音楽って、もうジャマイカの音楽じゃないんですよ。きょうび世界の音楽だから。だからそれを代表するこの人が一般教養だって言ったんですけど、そのレゲエのカルチャー全体が本当に今のポピュラーミュージックの一部で……サウンドシステムっていうのもそもそも、クラブカルチャーの走りですからね。だからそのクラブカルチャーからリミックスからラップからヒップホップもそうだし、あとベースミュージックっていう言葉がもう、ひとつのジャンル化しちゃっているわけですよね。

それらの始まりにキング・タビーとかリー・ペリーたちがいて、それ以降のクリエイターは彼らの跡に続いてるんですよね。そういうことを考えると、レゲエっていうのは本当にあんなにちっちゃな国から生まれたけれども、今はもうグローバルミュージックになって、世界の文化になってるわけです。そこにレゲエの最大の魅力があると思ってます。たとえば日本だって47都道府県でね、サウンドシステムのない県とか、ないですよ。僕が生まれたのは山形だけど、田舎でもありますもん。ダンスもあるし。

工藤:ありますね。

石井:あまり表には出てこないんだけど(笑)。

鈴木:そう、メジャーなメディアの人がレゲエ・カルチャーを取り上げないから、レゲエっていうのはごく一部の好事家のもの、みたいなパブリック・イメージがどうしても拭えないままいるわけです。で、レゲエの話になればなったで、すぐにボブ・マーリーっていうことになるけど、実際、その氷山の下にあるカルチャーというのは世界に根付いていて、日本中でも根付いてるっていうことが、表で語られることがあまりに少ない、っていうのが残念なところで。

……ただ、そうは言っても、今、世界の先進国で一番レゲエが聞かれてない国は日本なんですけどね。明らかにそうです。

工藤:かもしれないですね。

鈴木:それはなんでなんだろう?って。あの90年代を生きて、あの時に我々はみんな、つぶさに見てたわけですから……毎月ジャマイカのアーティストが、入れかわり立ちかわりバンドを従えて来日する状況を。石井さんたちがいっつも呼んで。ああいう時代を知ってるから、なおのことなんですが、今の若い世代、2000年以降に生まれた人って本場のレゲエに触れる機会があんまりない、っていう、そこが残念で。だからこれがいい機会になるといいと思うんですけどね。

工藤:本当にそうですね。本当に若い人も見てみてほしいですね。

鈴木:あと、この映画って細部に面白いシーンが多いじゃないですか。特に説明されるわけでもなくマニアックなフッテージが、チョロチョロッと挿入されて、わかる人だけ目に留まってくれればいい、っていう感じの……。そういうの、池城さんが解説してるのかな、パンフレットとかで。でなかったら副読本みたいなやつがあるとちゃんと伝わるんでしょうけどね。

工藤:なるほど、なるほど。それ、いいですね。

鈴木:それこそほら、コクソン・ドッドがぶっ放すみたいな。

―― 「本当だったんだ」と思って(笑)。

鈴木:僕が今回、作ったキング・タビーの本にも50年代ぐらいからのサウンドシステムの話が出てきて、昔の人たちの話がたくさん出てくるんですけど……あのコクソン・ドッドをたった一瞬だけ描くのに、あの描き方、っていうのは、そこに遺族の多少、悪意があるのかどうかっていうのもある意味、興味深いところだと。お金をもらってないとかね、いろいろそういうのは……。

工藤:俺も感じましたね。それは。

鈴木:ちょっと悪意がね、ありそうなね。

工藤:これ、なんかデューク・リードと一緒になってるんじゃないかな?って(笑)。

鈴木:そう。デューク・リードはいつも、ここに差していて、ぶっぱなすっていうのはよく知られていたけど。コクソン・ドッドが出てきてボーン!って出すっていうね。ああいう人だっていう。

石井:そうじゃないと思うんだよね(笑)。

工藤:デューク・リードの方ですね。

石井:一緒になっちゃうんだよね。

鈴木:でもコクソンも持っていたらしいんですよ、常にガンは。僕も全然知らなかったんですけど。……あと映画にシンディ・ブレイクスピア……つまりダミアン・マーリーのお母さんとの不倫の件もちょこっと出てきますが、あれってリタ・マーリーに気を使って描き方をあの程度でとどめたんだろうなって。息子の中で一番人気があるのがダミアンでしょ。あの不倫がなかったら、あのスターは生まれてないんで描かないわけにはいかないけど……ついこの間も、シンディ・ブレイクスピアって、ボブ・マーリーの誕生日に「ハッピー・バースデー・ボブ」みたいなやつを二人の昔の写真付きで、いまだにインスタに上げるんですよ。まあ、息子のお父さんだからその権利はあるんだけど、それで本家の方も過敏になったり、コメント欄が荒れたりするわけです。

石井:ジャマイカっぽいっちゃジャマイカっぽい(笑)。

鈴木:いまだにそういう揉め事があるのもなかなか人間臭くていいけど、この映画のプロデューサーである本家の子供たち、セデラ・マーリーとジギー・マーリーにしてみたら、「これ以上深く描くとママが……」って(笑)そういうの、あるじゃないですか。そういうディテイルにもいっぱい面白いところがあるんで。そういうことを知るともっと楽しめる映画だと思いますね。

でも、あまりにもテーマが大きくて、あの2年間にものすごいことをやった人、っていう描き方の映画だから、もうそれを追っていくだけで1回目はお腹いっぱいになって感動すると思うけど……それでも作り手としては細かいところにいろいろネタを仕込んでるのは、さすがセデラ・マーリーとジギー・マーリーだな、っていう気がしましたね。

―― 1回で飽き足らずに2回、3回と。何回見ても発見がある。

工藤:そうですね。あと単純に、この映画は音がよかったですよね。音、すごいよかったですね。だから安心して見れたひとつの要因ですね。

鈴木:もちろん全部を見たわけじゃないし、見たいとも特に思わなかったけど、ボブ・マーリーのドキュメンタリーって結構、数あるじゃないですか。いろんな人が作ってて。そういうのの後に本家が作ったっていうのは、やっぱりプライドを感じますね。だから話を2年とか2年半に絞ったっていうのは逆に……生涯全体を駆け足で、みたいな感じの内容の薄いものにしないために戦略として考えたんでしょうね。

工藤:そうですよね。私も個人的にはね、ほら。リー・ペリーとの関係。その他、もっとっていうのもありますしね。

石井:だから俺たちは少し知りすぎてるからさ(笑)。

一同:アハハハハハハハハッ!

―― 話も尽きないですけれども。お時間ということで、本日はありがとうございました。

石井・工藤・鈴木:ありがとうございました。

Written by uDiscover Team