●昨年度22組45人 市IJU応援センター

氷見市IJU応援センターを通じた市内への移住者が昨年度に22組45人となり、3年連続で過去最多を更新したことが分かった。ただ、能登半島地震後は伸び悩み、新規の問い合わせは減少。震災が「冷や水」を浴びせた格好になっている。受け皿となる賃貸物件は震災後に極めて少ない状態が続いており、これまで右肩上がりだった氷見への移住が正念場を迎えている。

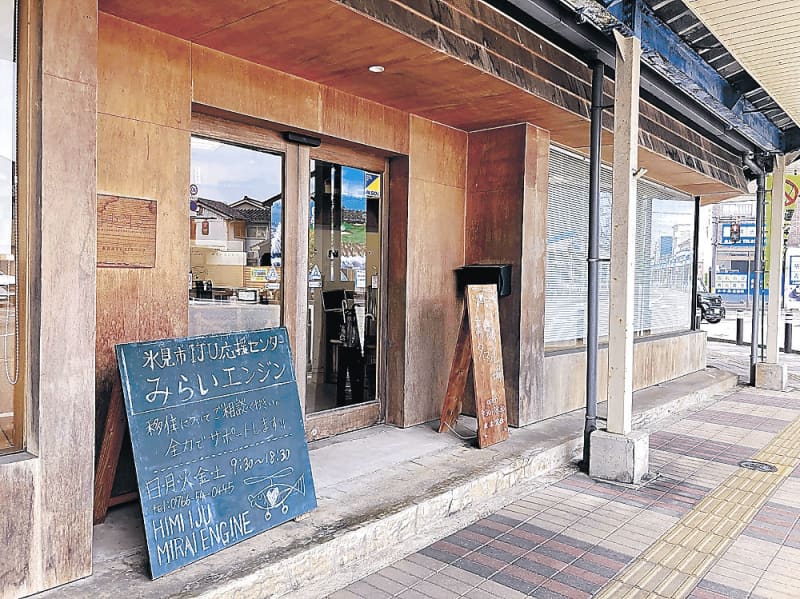

市IJU応援センターは2016年度に開設され、移住者は21年度に17組38人、22年度に22組42人と最多を更新してきた。ただ、昨年度は地震前の12月末までに移住を決めた人がほとんどで、震災後はめっきり減り、担当者は「震災がなければ、もっと大きな数字になっていた」と惜しむ。

移住者の年代別では50代が5人と最も多く、20~40代が各4人と続く。移住の要因として、市が力を入れる子育て環境が最も多く、早期退職してセカンドライフを氷見で楽しむ40、50代も目立った。移住前の住所は富山や首都圏、関西圏が多かった。

昨年度の相談件数も182件(前年度比3件増)と最多を更新したが、震災後は新規の問い合わせは激減し、今年度に入っても2~3割減で推移している。

空き家情報バンクの登録物件も昨年末時点の57件(うち賃貸は13件)から、震災後の3月上旬に35件(同3件)に減少。5月中旬に40件に戻ったが、被災者の避難先として賃貸住宅の需要が高まっており、アパートを含む賃貸は4件にとどまる。

関係者によると、移住世帯の7~8割は賃貸物件を求めており、賃貸が少ない現状では新規の移住に結びつきにくい課題があるという。一方で、市やセンターには震災を機に空き家の所有者から活用に関する問い合わせが増えており、移住の受け皿となる住まいを確保ができるかが鍵を握りそうだ。

市IJU応援センターはまち全体が復興に向けて動く中で、交流人口や関係人口を増やし、氷見に人を呼び込むことに力を入れる。藤田智彦マネジャーは「震災でこの1年が非常に難しいかなと思うが、良い流れを切らさないためにもしっかり準備をしていく」と述べた。