2024年5月31日に角川大映スタジオの新たなLEDスタジオの内覧会があると聞き参加させてもらった。

角川大映スタジオは2023年1月にソニーPCLと共に、同じくCstにソニー製Crystal LED Bシリーズを導入し半年間期間限定で運営していた。その間も多くの映像作品に活用されていたが、大きくリニューアルし再度「シー・インフィニティ」と名称も新たに4月から運営を始めている。

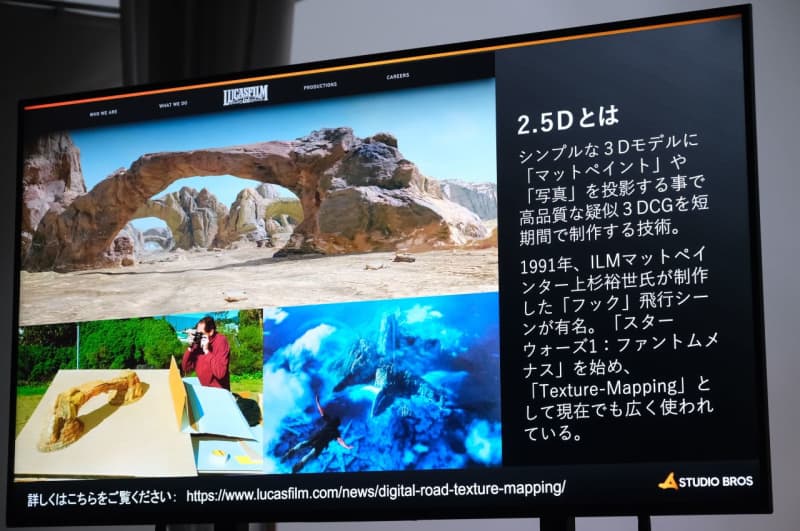

まずはステージには紗幕に仕切られたまま、バーチャルプロダクションの概要やこれまでの経緯などが角川大映スタジオ執行役員の小林壯右氏により語られた。通常の撮影とのワークフローの違い、バーチャルプロダクションにおけるスクリーンプロセスとインカメラVFXの違いなどの説明の後にスクリーンプロセスとインカメラVFXの中間にあたる2.5Dの可能性について語られ、背景の紗幕が開かれ2.5Dによって製作された背景を使用した大きなステージが現れる。

さすが美術に強みを見せる大映だけあって鈴木一弘氏デザインの大規模なセットがステージいっぱいに広がっていた。

システム運営にはNHK大河「どうする家康」にも参加しているスタジオブロスが担当しており、今回の2.5Dのアセットも制作している。フルCGで作成するのに比べ、工程が簡略化できるのと、スクリーンプロセスではカメラワークに制限が出てしまうが、2.5Dの場合は比較的自由にアングルが切れるということがメリットだ。

多方向から撮影された写真をベースに樹木や虫、滝など動画的な要素を後で加えることで疑似立体を構成している。製作期間は短縮できるが写真をベースにするため撮影時の天候状況が、そのまま背景アセットに反映されてしまうという制限もある。ただ、スクリーンプロセスのもう一つ先を行く選択肢として有望視されるだろう。今回のデモでは横移動のドリーワークで立体感を表現していた。

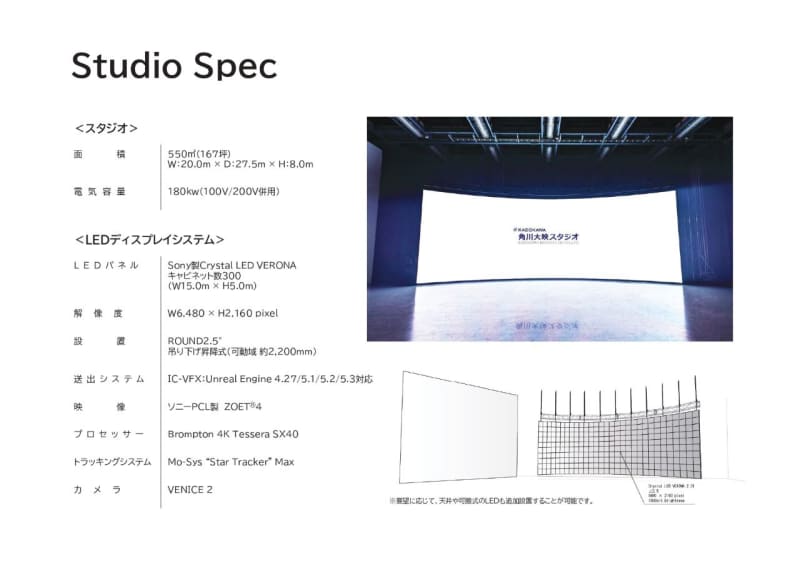

一度、期間限定で試験的に運用していただけあって、その経験値を十分に生かした改良がされていた。一番の変化はLEDにソニー製Crystal LEDの最新モデルVERONAが採用されたことだろう。2.3mmピッチと前回よりもピッチ幅は少し広くなるものの横15m×高さ5mという巨大なディスプレイともなると4K画像が横に1.7画面分の解像度になり、画像送出のパワーとのバランスを考えると最良の選択肢だと思う。大きなディスプレイは背景との距離も取れるので世界的な潮流では2.3mmピッチでも高精細の部類に入る。

以前に来たことのある人が一目でわかる変化はLEDが緩やかに弧を描いていることだろう。2023年時は美術との馴染みの良さなども鑑みて平面で構成されていた。新たなLEDの構成だと横幅15mにRを付けることによって、カメラの振り幅に余裕を持たせることができ、視野角も無理がない構成となっている。それ以上に、LEDの光は直進性が強く、1500nitという高輝度と相まって、センターに入る被写体に環境光としても生かすとするならこのスタイルが望ましい。

その弧を描いたLEDは昇降式になっている。平面のものなら昇降できるスタジオはあったが、弧形で2.2m昇降できるタイプは初めてだろう。それを可能にするためLEDを吊り下げ式に設置したことで、通常の設置ユニットが上になり、下をLEDの発光部分ギリギリまで使え0レベルから映像を出すことができるのは大きな利点だ。

今回の内覧会では上昇しながらカメラをティルトアップする手法も用いられていた。なかなかこういった状況はイレギュラーだと思うが、LEDが移動しながらでもトラッキングを可能にさせているのは画像処理にLiveFXを採用したことにあると聞く。メディアサーバーとしては最近になって耳にするようになったが、SCRATCHという世界的に実績の多いグレーディングアプリを扱っているASSIMILATEから出ているとなると今後、劇映画との親和性は高くなってくるのではないだろうか。

内覧会で一番驚かされたのが、このソニーの新型Crystal LED VERONAである。前作のBシリーズとは一線を画した仕上がりになっていた。1ユニットの形状も今までの16:9から1:1の50cm角という業界標準に準拠し、その形状以上に驚かされたのは黒の締まりだ。これに関しては数値化の基準が確立されていないので印象に頼るしかないのだが、太陽系の惑星が並ぶ画像が出たときには、これだけライトが林立する状況の中、深い黒を維持していた。

この内覧会のために特別に天井の2.6mmピッチのLEDがアークベルから提供されていた。環境照明用のLEDを設置するかしないかは撮影スタッフの判断で大きく二分されるところだろうと思う。前回も大映スタジオは背景のメインLEDのみでの構成を重視してきた。

従来の撮影スタッフにとってはその方が美術や照明の設置はしやすいし、イメージも掴みやすい。ただ、環境光や写り込みとしてのLEDの利点はバーチャルプロダクションの醍醐味でもある。そういったこともあって、アークベルと協業することによって、そういった要求があった場合には随時プロジェクトごとに柔軟に対応するという体制を取っている。

Mo-SysのStarTracker Maxのマーカーが天井に設置されていることや、上からのキーライトを重要視するため、臨時設置の2.6mmピッチLEDは下手上空に斜めに設置されていた。

車両などの撮影では、もっと大きなディスプレイで写り込みを見ながら昇降可能なメインLEDと合わせて位置を調整できるというのはメリットかもしれない。その場合、Mo-Sysの赤外線マーカーをどう設置するのかという問題は出てくるが、スクリーンプロセスで考えた場合はトラッキングが関係なくなるのでその心配もない。

総じて角川大映のシー・インフィニティは、現在の撮影スタッフにとって融和性の高いLEDスタジオという印象を受けた。

Cstは167坪あるが角川大映のスタジオの中では小さな部類に入る、ただ、シー・インフィニティは文字通り、この15m×5mの窓から無限の空間を創造できる大きなスタジオになる可能性を感じた。