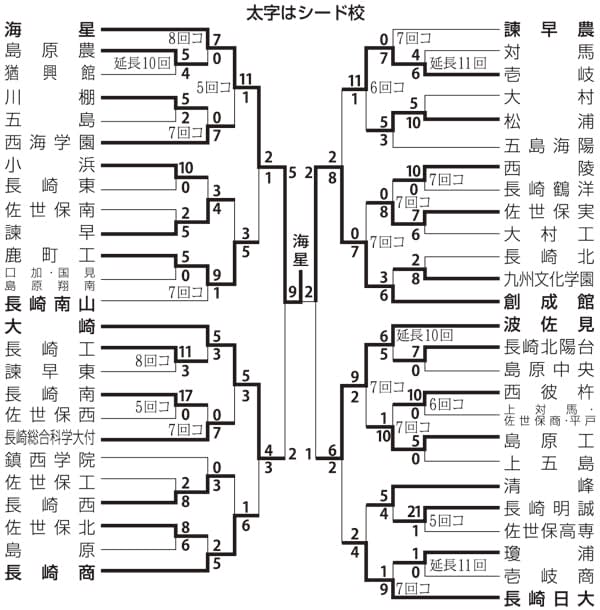

第104回全国高校野球選手権長崎大会は27日、第1シード海星の3年ぶり19度目の優勝で幕を閉じた。新型コロナウイルスの感染「第7波」の中、辞退校が出ず、雨天順延や大きな混乱もなく全日程を終えた51チーム。まずは関係者に敬意を表すとともに、大声を出せない状況でも多彩な応援で盛り上げてくれたスタンドにも感謝したい。早い段階から見応えのある試合が続き、例年以上にハイレベルだった大会を総括する。

◆堅守は前提に

海星はチーム打率3割8分8厘、防御率1.35と投打のバランスが取れていた。投手は加藤監督も「歴代で一番」と評する陣容。特に大会最速147キロを計時した宮原、140キロ超の直球に切れのある変化球を織り交ぜた向井の二枚看板は1年を通して他校を苦しめてきた。バックも安打性の失策を一つ記録したものの、ほぼ完璧だった。

打線は切れ目がなかった。決勝で計6打点を挙げた丸本、森、西村のクリーンアップを軸に、田川、牧も全試合で快音を響かせた。準々決勝は昨秋の九州大会準々決勝で有田工(佐賀)に完封負けしたときと同じような劣勢になったが、終盤の逆転で成長を示した。準決勝、決勝は12安打、13安打でともに先手を取ったのが大きな勝因に。堅守を前提に、打力の必要性を再確認した。

準優勝は海星とともに近年の長崎をリードしてきた創成館。2019年秋以来の決勝進出だった。大会前、稙田監督は「自分たちで粘り負けるつまらん伝統がついてしまった」と話していたが、投打で活躍した主将の古賀を筆頭に初戦から難敵を連破し、試合を通して力を付けた。永本、福盛、川﨑ら有望な下級生が来季の雪辱へ貴重な経験を積んだはずだ。

◆公立勢も奮闘

4強は大崎と波佐見。大崎は大会屈指の左腕勝本の故障明けが響く形となったが、背番号10の本多が随所で好投。野手も田栗、山口、村田ら好選手がそろい、攻守で全国レベルの力があった。島の小さな県立校は、ここ数年で他校を脅かす存在になって入部者も増加。強打の中村らを中心に、今後も間違いなくV戦線に絡んでくるだろう。

春の県王者、波佐見も5年ぶりの夏の頂点へ並々ならぬ闘志を感じさせた。井上、中山らが引っ張った攻撃は4試合で48安打と前評判通りのスイングを披露。変化球を主体に緩急と制球で勝負したエース渡辺は、スピードがなくても打ち取れる投球術、好フィールディングでチームを救った。140キロ超の直球で押した片渕も迫力があった。

鹿町工と壱岐は小中学から顔なじみの地域の仲間で健闘。鹿町工は長崎南山、壱岐は諫早農のシード校をそれぞれ破り、ともに20年の独自県大会を含めて3年連続8強入りした。両校のほかにも、強豪私立に選手層は劣る中で奮闘した公立校も目立った。いかに練習で工夫し、泥くさく1点を取るのか。指導者たちの地道で熱心な活動の成果を垣間見た。

◆快進撃に期待

昨年王者の長崎商と、今春の選抜に出場した長崎日大は準々決勝で涙をのんだ。全国でも好ゲームを演じたチームの敗退は、勝負の厳しさを教えてくれたと同時に、長崎全体のレベル向上を象徴していた。この選手を甲子園で見られないのかという「もったいなさ」も関係者と話題になった。

そうした混戦を昨秋、前哨戦のNHK杯に続いて制した海星は、誰もが認める堂々のナンバーワンと言える。その自信と誇り、ライバルの思いも胸に、甲子園での快進撃を期待したい。全国に、次代を担う後輩たちに、長崎の強さを存分に知らしめてほしいと願う。