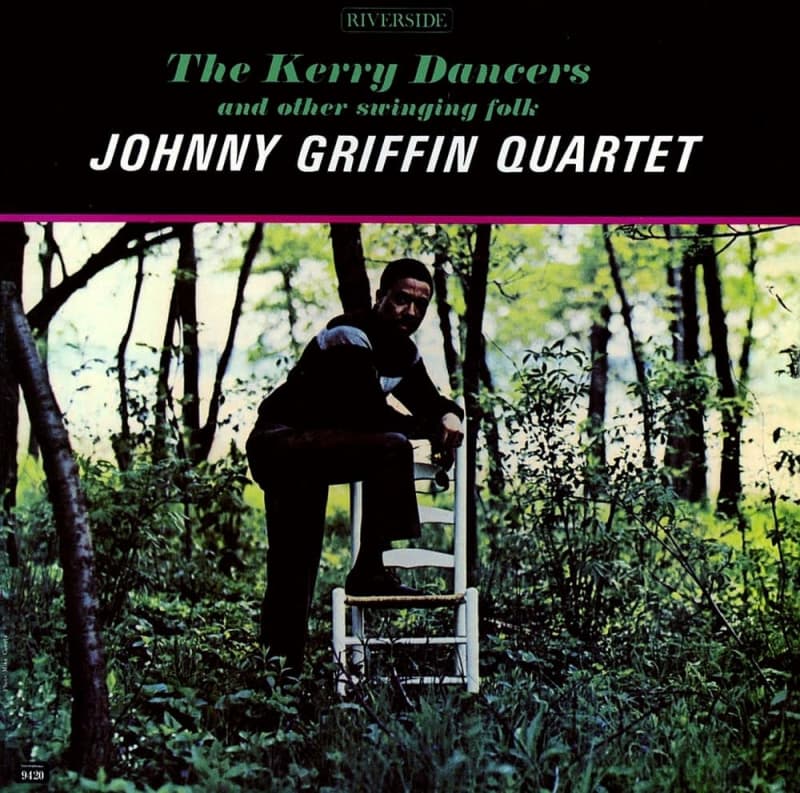

五月晴れの青空が心地良いシーズン。音楽もスカッとするようなものをお薦めしたくなり、今回はテナーサックス奏者ジョニー・グリフィン(1928-2008年)のアルバム「ザ ケリー ダンサーズ」(1961年・RIVERSIDE)をチョイスしました。

ジャズでは管楽器を派手に吹くことを「ブロー」と呼びますが、この1枚は軽快なブローで奏でられるメロディアスなフレーズが、聞き手をとても爽快な気分にしてくれます。

さて、グリフィンは50年代中期、名門レーベルのブルーノートから鳴り物入りでジャズシーンに登場します。しかし、彼は同じくテナーサックス奏者であるジョン・コルトレーンやソニー・ロリンズら「巨人」と称される演奏家の間に挟まれているようなポジションにいました。

ブルージーでこぶしを効かせた濃厚なプレースタイルが彼の特徴でしたが、コルトレーン、ロリンズほどの強烈な個性に恵まれているわけでもなかったのでジャズファンからは、「小さな巨人」と呼ばれるようになったのです。それでも彼はピアニストのセロニアス・モンクやドラムのアート・ブレイキーらのバンドを経て、ジャズ界の中心人物として数々のセッションで活躍します。

このアルバムはグリフィンのキャリアの中で、比較的初期に発表された作品ですが、彼の特徴であるドスの効いた演奏スタイルは影を潜め、曲もメロディアスなものが選ばれています。そのため発売当初は肩透かしを食らったファンもいたかもしれません。

実は、その頃のグリフィンはアルバムリリースの機会に恵まれてはいたものの決定打のような作品は発表できていませんでした。そのせいか、このアルバムからは「何かを変えたい」という試行錯誤が伝わってきます。

そんなグリフィンの姿に刺激されたのか、コルトレーンは63年、シンガーのジョニー・ハートマンと心温まる共演盤を残しました。また、ロリンズも66年、映画音楽にチャレンジしたアルバム「アルフィー」が話題を呼びました。

この3人はいずれも鬼才と呼ばれたモンクから大きな影響を受けたといわれており、彼らはモンクがモットーとしていた「既存イメージからの脱却や逸脱の大切さ」を実践したのかもしれません。そんな歴史的な関係性をひもとくと、ますますこのアルバムの価値と面白さが理解できると思います。(ジャズピアニスト、長崎市出身)